学校生活School Life

探究テーマを考えよう!~いさなご探究Ⅱ~

※この記事は1学期の出来事です。

あっという間に7月になりました。

2年生の探究の授業では、今まで地域の方々のお話しを聞き、視野を広げることを

主な目的として行ってきましたが、今月がいよいよ生徒自らがこれから半年ほど

向き合っていく探究テーマを考えていきます。

7月3日、金曜日。

すでにやりたいことがあり、テーマ決めのためのプリントをもくもくと埋めていく生徒も見受けられる一方で、テーマが決まらず動きが止まってしまっている生徒もちらほらと見受けられます。

そんな困っている生徒のために地域の方が相談役になってくださるという心強いお言葉をいただき、この日は生徒の話を聞いていただくことをメインに参加していただきました。

一般社団法人Tsuchica代表 岡村芳広さん

一般社団法人Tangonian代表 長瀬啓二さん

地域おこし協力隊 八隅孝治さん

andon代表/NPO法人地球デザインスクール理事 市瀬拓哉さん

地域の方へ相談に来た生徒たちは、どのようにテーマを設定すればよいのかのヒントをもらったり、悩みを聞いてもらったりすることにより最後にはスッキリとした表情で教室を出ていきました。

これから個人で深めていく探究、そしてグループで協働しながら取り組む探究、どんなテーマが出てくるのか楽しみです。

生徒たちがこれからどのようにテーマ設定をするのか、またそれとどう向き合っていくのか、ゆっくり向き合っていきたいと思います。

ご協力いただいた地域の方には、感謝申し上げます。

ありがとうございました。

いさなご探究Ⅱ 地域の方のお話しを聞いてみよう第3弾!

※この記事は1学期の出来事です。

6月26日。

「いさなご探究Ⅱ」の授業に地域から4名の方にゲストスピーカーとして

参加していただきました。

〇ゲストスピーカーのみなさん

老籾千央さん

市瀬拓哉さん

井上絵磨さん

小林朝子さん

この日のゲストを含めて、今まで3週の授業にわたって幅広い分野で活躍されている

地域の方々にお話しをしていただきました。

様々な視点から話を聞くことで、自分たちの住む地域に対する考え方が変わったと話す生徒が出てきたり、高校生活を大切に過ごしながら将来の目標を定めて行動したいと感じたと感想を書いてくれる生徒が見受けられたりするようになりました。

≪生徒の感想≫

「"最初は嫌いだったものが、経験を積むことで見方が変わった"という話を聞いて、何事もまずやってみることが大切だと感じました」

「森や林、丹後を発展させていく中で、どう行動するのか考えさせられた。好きなこと、興味のあることの中から自分のことについて考えることが出来た」

「自分一人で悩んで抱え込まず、周りの人に相談するのは、今の僕たちにとってもとても大切なことだと分かった。また相談することで自分の新たな道を見つけられるかもしれないので、とてもためになった」

「自分から挑戦していき、普段出会えないような人にも会うことがすごく貴重な体験だと実感しました。人との繋がり、ボランティアなど自分の知らない世界に飛び込んでみるのも面白いことだなと思いました」

いよいよ次回からは、生徒たちそれぞれが今後自分たちが向き合っていく探究テーマを考えます。地域の方のお話しを聞き、刺激を受けた生徒たちからどんなテーマが出てくるのか、楽しみです。

1年国際交流会を行いました!

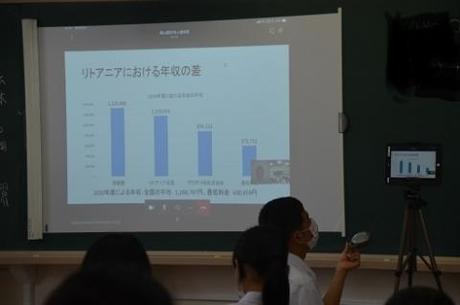

1年生の各教室と、交流員の方2~3名とをそれぞれ遠隔でつなぎ、交流員の方の母国についてお話を伺いました。

iPadの設定や司会などの運営は、探究委員の生徒が中心となって行い、オンラインならではの予期せぬ事態にもうまく対応するなど、活躍しました。 香港の交流員と、無事に接続できました! 中国、リトアニアの交流員の自己紹介を聞いています。 質疑応答ではたくさんの質問が出ました。

司会をしてくれた探究委員、お疲れ様。

〇生徒の感想

- ・他国についてここまで調べた事はなく、新たなことを知るのに、喜びを感じた。

- ・異文化に興味があったので、ほんとにすてきな企画だったと思います。田舎にいると、外国の方との出会いや話す機会もなかなか無いので、とても楽しかったです。また、質問作りの際に、自分の意見を言い出せなかったところが反省点だと思いました。

- ・社会の中の問題などの、考え方とか見方とかを少し学ぶことができたように思います。自分の国の中だけでなく、他国から来て日本に暮らしているからこその視点で見える世界の様子、日本の様子を知ることができて、これからに活かせるようなお話を聞くことができ、とても良いものだったと思います。全体的に、大まかな質問が多かったので、今後はそれをより具体的にして、より深い探究を行えるようにしたいです。

- ・聞くだけで終わっしまったが、注射器が街のそこら中に落ちているとか、ホームレスが沢山いて歩道が歩けないとか、田舎の人は大学留学のラインが高く設定されていて難しいこととか、知らないところばかりであった。もしかしたら、自分が知らないだけで、日本にもそういった、問題があるのではないか?

オンラインで外国の方と国際交流!

例年、外国人の方5~6名に来校いただいて意見交流をしていますが、今年はオンラインでの交流に挑戦しました。 iPadを段ボールに立て掛け、見やすい良い位置に固定。

交流員の方とつながったら、今度は音声を調整します。 いよいよ交流スタート!交流員の方の母国について、パワーポイントの画面共有で説明を受けます。

どのグループも、食い入るように画面を見つめています。 それぞれの国で起こっている社会問題について意見交流します。

アメリカ、イギリス、中国、インドネシア、リトアニア、ニュージーランド、モンゴル、ラオス、香港

9つの国や地域の問題について、学ぶことができました。

〇探究委員のレポート

7月8日「いさなご探究」の授業で国際交流会を実施しました。

コロナの影響で外部の方に来ていただくことができなくなったため、web会議システム(Teams)を使って遠隔地と繋いでの授業となりました。

事前にそれぞれのグループごとに交流をする方の国について調べることで日本との文化の違いや様々な違いを知った上で交流を行うことができました。

初めの一時間目はチームズが繋がらなかったり、何を話せばよいのか分からなかったり、本番がうまくいくのか不安でした。ですが、交流員の方が親切に話してくれたり、アイスブレイクがうまくいったりしたので良かったです。二時間目の本番では、話しやすい雰囲気だったのでスムーズにできました。

ビデオ通話での国際交流会で、つながらないチームが1つだけあり残念でしたが、質問などをしてとても盛り上がってできました。また、それぞれの国の文化・特徴についても知り、理解を深められました。

この国際交流会を経て自分たちは様々なことを学びました。この経験を生かしこれからも多くの学習に結び付けていきたいです。

3年いさなご探究委員

いさなご探究Ⅱ 地域の方のお話しを聞いてみよう第2弾!

この日の探究Ⅱ(2年生対象)の授業は、前の週に引き続き、

地域からゲストスピーカーとして、4名の方に参加していただきました。

ゲストスピーカーのみなさま

丹後暮らし探求舎 編集者 坂田真慶さん

有限会社ビジュアル・アンドエコー・ジャパン 映像ディレクター 藤原徹也さん

五箇地区地域おこし協力隊 関奈央弥さん

U設計室 代表 大垣優太さん

丹後地域出身の方、またから他の地域から移住してきた方

それぞれの視点から京丹後で仕事をするということ、そのこととの向き合い方、

そして「探究」についてどのように考えられているのかなどのお話しは

生徒たちにとってもまた新たな気づきに繋がったようでした。 〇生徒の感想

- 自分で考えることも大切だけど、周りの人とそのことについて共有したり、コミュニケーションを取って話し合ったりすることもとても大切なことだと分かった。これから実践していきたい。

- 自分の住んでいる町を自分で評価することはあまりないけれど(話を聞いて)、田舎だからこそ人と人のつながりがたくさんあることや町にたくさんの魅力があることを改めて発見できたし、実感することができた。

- 映像を通して、地域と関わり合って発信することにとても魅力を感じた。

- 意外と興味の入り口は身近にあることが分かったので、色んなことに関心を向けていきたい。

- 今までの環境を小さなことから変えることで、色んな人と会えたり、それがさらに環境を変え、行動にもつながるということが分かった。

- 人と接することはとても大切で、人により人生が変わると思った。

- 想像力などの自分がもっている力をのばせるような仕事を調べたい。

- 建築は確かに家を建てる仕事だけどそれと同時にお客様がどのようにしたいかを考える奥が深いものだと分かった。

ご協力いただいた地域のみなさま、本当にありがとうございました。

いさなご探究Ⅱ 地域の方のお話しを聞いてみよう第1弾!

コロナの影響で休校になってしまったことが原因で、カリキュラムが変更になってしまったり、外部の方に直接学校に来ていただくことが厳しい状態となってしまったため、前例にはない授業形式を考えねばならず、試行錯誤を繰り返す日々が過ぎていきました。

そんな中、オンラインツールを活用すれば何とか地域の方々との交流が図れそうだという希望が見え、地域の方々にもご協力いただき、6月12日に初めてweb会議システム(Teams)を使って遠隔地と繋いでの授業を実施しました。

この日の授業は、地域で様々な活動を実践している方々にゲストスピーカーとして参加をしていただきました。

今回参加してくださったゲストスピーカーのみなさま

英語・プログラミング教育/まちづくり 岡村芳広さん

一般団体法人Tangonian代表理事 長瀬啓二さん

丹後地域後マネージャー 甲斐少夜子さん

網野町地域おこし協力隊 八隅孝治さん 様々なご経験を通して学ばれたこと、そして「探究」というものをどのように捉えられているのかなど、貴重なお話しを聞くことができました。 生徒たちは、そんな人たちのお話しに真剣に耳を傾けていました。

生徒たちにとって、地域の方々の言葉は大きな刺激になったのではないでしょうか。

感想には

「探究をする上で色々な人から学ぶ、それを自分にいかすことは大事なのだと思いました」

「行動しないと見えない世界があるのだと気付きました」

「自分の楽しいこと、なりたいことから追究し、その中から良さを見つけ伝える大切さを知ったので、これからのいさなご探究の中で追究し、伝えていきたいと思いました」

「好きなことを見つけるチャンスは身の回りにたくさんあるとわかり、常にそういう目で見ながら大切に毎日を過ごそうと思いました」

などなど、前向きな意見が多くみられました。

峰高生には多様な価値観に触れながら、自分だけの人生を歩んでもらいたいと改めて強く感じました。

地域会議を実施しました!

緊急事態宣言が出され、外出自粛の日々が続く中で最近話題になっていのが、

オンラインでの人とのやり取り。

峰山高校には「いさなご探究」という授業がありますが、この授業は

学校内に収まらず、地域の方々との対話を通して自分と向き合ったり、

今この時代を生きるとはどういうことなのかについて、考えるものです。

「いさなご探究」をより良いものにしてくため、学校の先生と地域の方が

意見交流できる場を設けたい、ということでオンラインツールを使って、

会議を実施しました。

慣れない作業に初めのうちはぎこちない感じはありましたが、

先生の想いをくみ取って、サポートをしてくださるという地域の方々の存在が

とても頼もしくあり、有意義なやり取りがなされました。

これからたくさんの人々と関わりを持ちながら、皆さんと一緒に

峰山高校独自の「いさなご探究」を創っていきたいと思います!

学校と地域をつなぐコーディネーター 自己紹介

こんにちは! 能勢 ゆきです。

この度「高校生と地域をつなぐコーディネーター」として3月より着任しました。

ご挨拶が遅れてしまって、ごめんなさい。

緊急事態宣言が出されたことで、学校が始まったと思ったら

またすぐ休校になってしまったことで皆さんと直接のやり取りが

まだほとんどできていない状態なので、少し残念ではありますが

またみなさんと会える日を楽しみに待ちたいと思います!

みなさんとは主に「いさなご探究」の授業で関わることになります。

ではここで、簡単に自己紹介をさせていただきますね。

好きなことは読書、映画鑑賞、旅行、音楽、韓国語です。

高校時代はコーラス部に所属しており、映画やミュージカルの曲を歌っていました。

本当は、京丹後やその周りの様々な地域をゆっくり巡りたいのですが、

この情勢で今は難しそうなので最近は再び韓国語に触れることがマイブームで、

よく韓国のバラエティー番組やドラマを鑑賞しています。

以前は、「体験型の書店」と呼ばれる少し変わった書店で働いていました。

本屋でイベントを企画したり、「先生」を招いて講義やワークショップなどを行い、

ある意味「大人の学校」のような、そんな本屋さんでした。

京丹後には「人」に導かれてやってきました。

まだ地域のことをほんの少しだけしか知りませんが、

ここはとても温かく、いつも優しく見守ってくれているような、

全てを受け入れてくれるような、そんな寛大さを持った場所だと思います。

そして、今この町にはより良い未来を創っていくために"ワクワク"を創造しようと健闘している人たちがたくさんいます。

ここにみなさんが加わったとき、さらに大きな化学反応が起こってくるのではないかと

今すでに楽しみな気持ちでいっぱいです!

全く別の場所で生まれて、育った私が今こうしてここにいること、

それは奇跡的な出会いだと感じています。

あなたの可能性、そして地域の可能性を引き出すお手伝いを

全力で行っていいますので、

どうぞよろしくお願いいたします!!

いさなご探究 第2回ふれあい広場開催

10月27日(日)、学校公開の日に合わせて第2回峰高ふれあい広場を開催しました。

いさなご探究Ⅱの他のチームも、この日は中間発表日。生活系プロジェクトのメンバーも、自分たちが調べたことについて発表できる機会となりました。

手遊び歌に、絵本の読み聞かせ、子育てマップや、ボーリング、粘土遊びなどで遊びました。

2回目ということもあり、全体の動きや小さい子との触れあい方も変化がありました。

これも第1回の経験があったからこそだと思います。

ご参加いただいた皆様、ありがとうございました。

いさなご探究 峰高ふれあい広場開催!

9組20名の親子をお迎えして、楽しい時間を過ごしました。

手遊び歌、おもちゃ作り、おねんねアート、小麦粘土、絵本コーナーと、生徒も試行錯誤しながら準備してお迎えしました。 テーマトークも用意して、「妊娠・出産のエピソード」や「子育てで苦労する瞬間」など、子育てに関するお話も聞かせていただきました。 高校生は赤ちゃんとふれあう機会がなかなかありません。

子育て中のお母さんとじっくりお話するというのも、とても貴重な体験になりました。

今回聞かせていただいたお話をもとに、子育てをもっと楽しくするためにはどうしたら良いのかを考えいく予定です。

来ていただいた皆様、御協力いただきましてありがとうございました。

※参加していただいた方の了解を得て、今回の写真を掲載させていただいております。

1年生 国際交流会

7月9日(火)に、1年生の国際交流会を行いました。

国際交流員 マヤ ホールさん(イギリス出身)

京都府名誉友好大使 ラブロウ セーニャさん(ドイツ出身)

ペッサダー アミットさん(ラオス出身)

ウドムパーニッチ イサラーさん(タイ出身)

京丹後市国際交流員 ジェレミー ヒバートさん(アメリカ出身)

様々な出身国の方をお迎えさせていただきました。ご協力ありがとうございました。

それぞれの出身国についての説明をしていただき、生徒から質問をしてもらいました。

今まで何となく知っていた国の話でも実際住んでいた方からの情報は新鮮で、生徒たちも興味津々でした。

「一番辛い食べ物は何ですか?」「ゾウに乗ったことはありますか?」など、素朴な疑問にも丁寧に答えていただき、交流することができました。

短い時間でしたが、やはり直接外国の方からお話しを聞くのは貴重な機会でした。

生徒たちにとっても良い交流となったことと思います。

いさなご探究Ⅲ 国際交流会

7月9日(火)に、3年生のいさなご探究Ⅲで国際交流会を実施しました。

京都府国際交流員 マヤ ホールさん

京都府名誉友好大使 ラブロウ セーニャさん ペッサダー アミットさん ウドムパーニッチ イサラーさん

京丹後市国際交流員 ジェレミー ヒバートさん タム カ ヨウ エドリアンさん

日進製作所 イーストン デビッド さん

の7名の御協力をいただき、授業をすることができました。

御協力ありがとうございました。

この日の授業のテーマは、

「多文化共生社会について考えよう

~京都北部を外国の方が訪れやすい、働きやすい地域にしていくためには~」

ワールドカフェ方式で、4つの問いに対して意見を出し合っていきました。

【ラウンド1】問1 外国の方が日本に観光や労働で訪れると、どのような良い影響があるか。

【ラウンド2】問2 外国の方が日本を観光する時に、どのようなことが大切か。

【ラウンド3】問3 外国の方と一緒に働く時に、どのようなことが大切か。

【ラウンド4】問4 京都北部を外国の方が訪れやすい、働きやすい地域にするにはどのようなことが大切か。

<生徒の感想より>

・自分たちが調べてわかるのは表面上のこと(外国人労働者の割合など)だけだったけど、実際に今日の外国人の話を聞いてみると、実体験をふまえて話をしてくれたので、とてもわかりやすかったし、勉強になった。

・今日のワールドカフェで私たちがなにげなく発した発言にすごい大きいリアクションをしてくれたり、感動してくれたりしてよかったです。自分らにとっての当たり前は、きっとみんながみんな当たり前に感じることではないんだなと感じました。

<生徒たちがまとめた主な意見>

[京都北部を外国の方が訪れやすい、働きやすい地域にするにはどのようなことが大切か]

・宗教・文化の理解

・日本人と外国の人を平等に接する。偏見を持たない。

・労働組合を作る

・看板の言語を増やす、仕事を増やす、サポートできる場所を増やす。

・仕事以外でも活躍の場を

・交通網の単純化

・Wi-Fi環境の改善

・わかりやすい説明

普段の生活の中で、外国の方と面と向かってじっくり話をするという機会はあまりなかった生徒たち。

今回の活動を通じて、今まで気づかなかった外国人観光客や労働者の困りごとを知ることができ、視野が広がったはずです。

いさなご探究Ⅱ 生活系プロジェクト 施設見学

6月14日(金)に生活系プロジェクトのメンバーは学校を離れて施設見学へ行きました。

福祉チームは「さかいの家」、保育チームは「ゆうかり子ども園・ゆうかり乳児保育所」に分かれて活動しました

施設の概要を教えていただき、生徒達が準備してきた質問にも丁寧に答えていただきました。

施設見学を受け入れていただきました社会福祉法人みねやま福祉会の皆様、お忙しい中ありがとうございました。

いさなご探究Ⅱ 実践力向上型

日下部 知子氏(日下部農園)、小林 朝子氏(丹後暮らし探求舎/U設計室)、小林 益氏(みねやま福祉会)、関 奈央弥氏(丹後バル代表)、松村 優花氏(PRAVA代表)、坂田 真慶氏(丹後暮らし探求舎)の6名の方にお世話になり実践力向上型を選択した生徒に話をしていただきました。U・Iターンをし、活躍している方々の話(本校の卒業生を含む)を聞いて、今までと福祉のイメージが変わったという感想も見られました。

いさなご探究Ⅱ 環境プロジェクト 琴引浜学習

環境プロジェクトは2グループで合わせて20名で学習活動を進めています。

6月16日(日)の午後、環境プロジェクトのメインフィールドである網野町掛津で野外学習をしました。午後1時に鳴き砂文化館に集合し館内で約1時間の学習。その後歩いて海蔵寺とネイチャークラブハウスを見学して琴引浜に出ました。あいにくの雨で砂が濡れていてなかないので、建物の中に入って乾燥した砂で鳴き砂体験をさせて頂きました。砂浜にも少し下りて漂着した発泡スチロールやペットボトルなどの大きなゴミと、レジンペレットや発泡スチロールの小さな粒子などのマイクロプラスチックを観察しました。あまりにも多い微小なマイクロプラスチックに海洋汚染の深刻さを感じました。約1時間の野外活動のあと鳴き砂文化館に戻り、文化館の方、ガイドの方と意見交流をしました。

いさなご探究Ⅱ 生活系プロジェクト 座談会

5月10日(金)、本年度いさなご探究Ⅱのチーム毎の活動がスタートしました。

「生活系プロジェクト」では、福祉と保育の分野をメインに探究活動を進めます。

始めに座談会として、川渕一清氏(社会福祉法人みねやま福祉会)、関奈央弥氏(丹後バル代表)、坂田真慶氏(コミュニティデザイナー・丹後暮らし探求舎)の三人をお招きして、それぞれの分野について座談会を行いました。

実際の現場で働くプロの方々の話を直接聞くことにより、福祉や保育に対してこれまで持っていたイメージが変わったようです。

これをもとに個人テーマを決め、一年間の探究活動につなげていきます!

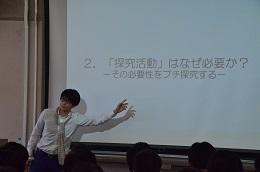

いさなご探究Ⅱ講演会

4月22日いさなご探究Ⅱの講演会がおこなわれました。

講師として、京都光華女子大学キャリア形成学部准教授 乾 明紀氏を招き 『「探究活動」はなぜ必要か?&チーム探究の秘訣 』と題して講演をしていただきました。社会が変革する中でなぜ探究活動が必要なのか、探究活動と調べ学習との違いについて話をしていただきました。幼少期の探究心を思い出しつつ取り組めるとよいと感じる生徒がいました。また、『「自分」&「地域」 だからこそできる活動、その面白さ 』と題して、坂田 真慶 氏 (編集者・丹後暮らし探求舎)、長瀬啓二 氏(一般社団法人代表理事)、岡村 芳広 氏(一般社団法人Tsuchica 代表理事)関 奈央弥 氏(丹後バル代表)、老籾千央 氏によるリレー講演がおこなわれました。丹後に魅力を感じて地域を盛り上げようとしている方々の活動を紹介され、特に自分の生き方や考え方について再度考えるきっかけとなりました。