11月22日(火)、教養科学科1年次生84名が、京都大学宇治キャンパスを訪れ、水圏環境解析化学研究領域、精密無機合成化学研究領域、複合ナノ解析化学研究領域の3つの研究領域を見学しました。実際の研究の様子を体験し、疑問に感じたことや分かりにくかったことなどを、大学の先生や研究室の学生たちに質問していました。

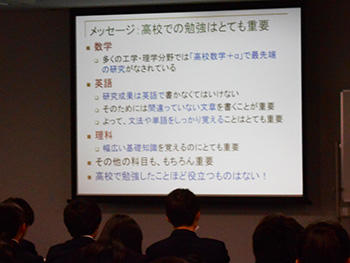

最初に、本校の学術顧問の阿久津達也教授から、「バイオインフォマティクス(バイオ情報学)について」という演題で御講演をいただきました。生命の設計図である「DNA」について、その塩基配列の解析方法やコンピュータで処理する際の工夫について解説してくださいました。

その後、生徒たちは3班に分かれて、研究室の見学に向かいました。

水圏環境解析化学研究室では、地球を生存可能な惑星としている中心的存在である海洋について、どのように働いているかを化学を使って明らかにする研究の説明を受けました。あわせて、海水中の微量元素を分析するための実験施設を紹介していただきました。

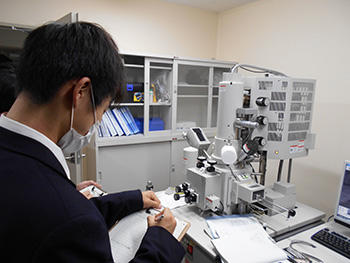

複合ナノ解析化学研究室では、最先端の電子顕微鏡を用いたナノ領域の構造観察や化学分析の研究について説明していただきました。 また、実際に実験装置を見学しながら、電子顕微鏡技術の進展を紹介していただきました。

精密無機合成化学研究室では、様々な金属・半導体ナノ粒子の物性について解説していただき、それらを実際に合成・分析する実験装置の見学を行いました。

最後に、化学研究所内にあるスーパーコンピュータを見学しました。最新のスーパーコンピュータは、世界中の研究者たちがアクセスして、保存されている膨大な量の研究データを活用しています。

半日という短い時間でしたが、生徒たちにとっては高校では味わえない最先端の研究に触れることができ、将来の進路選択に向けて良い体験ができました。

(GSP) 文学探究 「京都大学での講演と実習」

文学探究では、実践的コミュニケーション能力を高めるため、京都大学学術情報メディアセンター教育支援システム研究部門語学研究分野 壇辻研究室との共同作成による教材を用い、CALL教室(コンピュータ支援型語学演習室)を効果的に運用した授業を展開しています。

京都大学 学術情報メディアセンターでの講演とランゲージ・コモンズでの実習

11月21日(月)、教養科学科1年次生84名が京都大学 吉田キャンパス の学術情報メディアセンターを訪問しました。本校学術顧問の京都大学語学教育システム研究分野 壇辻正剛教授より御講演をいただきました。その後、ランゲージ・コモンズ(フランス語、イタリア語、ドイツ語及び中国語)で実習を行い、在学生の卒業論文「競技かるた、言語景観と言語サービス」の紹介も行っていただきました。生徒たちは、知的好奇心を大いに刺激され、熱心に取り組んでいました。

11月9日(水)、2年理数生物(教養科学科自然科学系統)の授業で、京都教育大学教育学部 理科領域専攻の研究室を訪問し、講義と実習を行いました。

はじめに、教員を目指す大学生に理科実験に関する研究報告をプレゼンテーションしていただき、大学での研究や、そのまとめ方について知ることができました。その後、教育学部 梶原裕二教授の御指導の下、「動物の『器官と組織』」をテーマに学習しました。カエルの解剖を行い、セキツイ動物の器官の形態的・機能的な特徴を実際に観察しました。その後、観察結果を踏まえて、動物の進化の過程で見られる組織や器官の変化や最近注目されている研究内容について講義をしていただきました。

生徒1人1人が、梶原教授や大学生に直接御指導いただきながら、大学の設備で実験し、研究の一端に触れることができました。現在進めている教養科学科こだわり学のゼミ活動や将来の進路選択に活かせる良い体験となりました。