月日が経つのは早く、夏の体験授業から7ヶ月近くが過ぎています。参加してくれたみなさん!中学校生活を満喫していますか?いろいろな事にチャレンジしていますか?充実した毎日を笑顔一杯で過ごしているみなさんの事が思い浮かびます。

さて、体験授業でお知らせしていた湖池屋プロジェクトがいよいよ大詰めです。2月20日(木)に社長プレゼンがありました。起業創造科2年生が、想いを込めた熱量のあるプレゼンテーションを、湖池屋の社長さんを始め、開発に関わっておられる方々の前で、少し緊張しながらも全力でプレゼンをしてくれました。その熱い想いが伝わり、全国販売に向けて動くことが決定しました。詳細はまだこれからですが、楽しみにしていて下さい。

体験授業に参加してくれた3年生は、すでに前期試験や私学の入試が終わり、ホッと一息ついている人もいると思います。どこの高校へ行っても、夏の授業でお話しした"起業家精神~チャレンジする~"を大切に頑張ってください。

みなさんには、無限大の可能性があります。自分で勝手に限界を決めずに前に進んでください。応援しています。(起業創造科 学科長より)

起業創造科2年生「起業マネジメント」の授業で取り組んでいる、新商品のポテトチップスの企画開発の続報です!

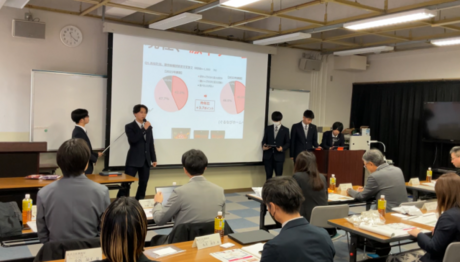

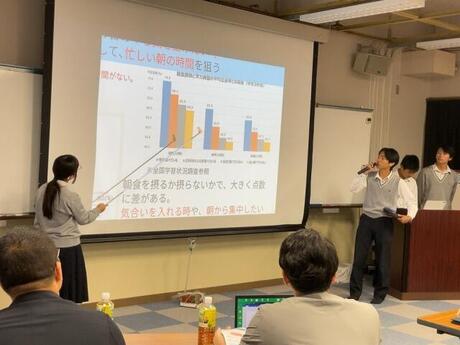

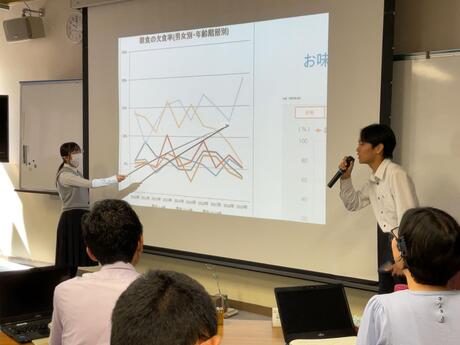

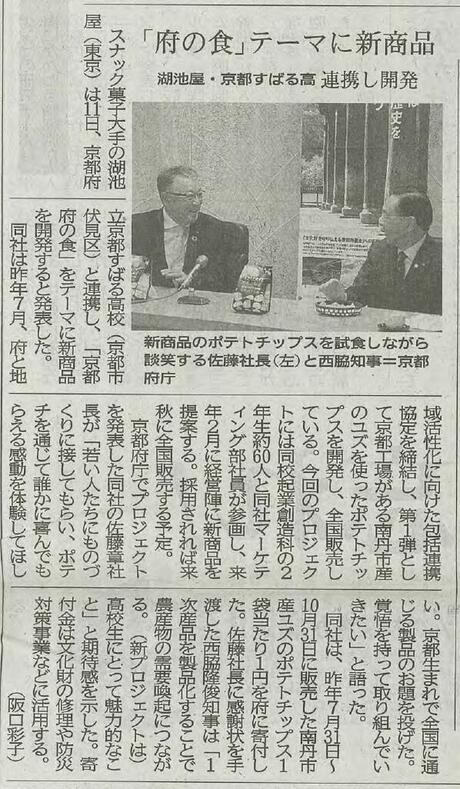

2月20日、株式会社 湖池屋の佐藤社長をはじめ、マーケティングや商品開発、広報、デザイン担当の社員の皆様、京都府より各担当部署の皆様にお越しいただき、最終プレゼン(社長プレゼン)を行いました。

3つの商品案について、コンセプトやターゲット、パッケージデザインなどについて、代表生徒が説明をしたあと、佐藤社長による試食タイム。緊張で手が震えました...。

プレゼン後、社長様からの講評に続いて、ついに優勝プランが発表され、「この商品の全国販売に向けて動きたい」との発表が!!

商品名や味など、まだ詳しくお伝えできないのですが、私たちの商品が全国のスーパーやコンビニに並ぶ日が来るかもしれません。

4月からスタートしたこのプロジェクト、湖池屋の社員の皆様をはじめ多くの方のおかげで、自分たちの想像をはるかに超える景色を見ることができました。

初めは単に「おもしろそう」というだけでしたが、社員さんたちがいつも真剣に、本気で私たちに向き合ってくださり、「社会人ってすごい」と実感するとともに、高校生だからという甘えが許されないことを途中からひしひしと感じました。それだけに、最終プレゼン後に佐藤社長から「社会人にも負けない提案内容だった」と言われたときには、本当に嬉しかったです。

また、佐藤社長は「起業創造科で学んだ君たちが、これからの日本を作っていくんだよ」ともおっしゃっていて、この学科で学べることを改めて誇りに思いました。

このプロジェクトは今回で一区切りですが、3年生の少人数制授業ゼミ「課題研究」に引き継がれ、まだまだ続きます!

2月21日(金)、起業創造科2年「課題研究」の授業で、整体サロンRリラックス(https://rrelax.com/)のオーナー山本孝子様をお招きし、講演をしていただきました。

山本様は、起業のきっかけや苦労、そしてやりがいについて、ご自身の経験を交えながらお話くださいました。生徒たちは、山本様のリアルな話に真剣に耳を傾け、熱心にメモを取っていました。

また、腰に負担のかからない座り方やストレッチなど、実践的なアドバイスもいただきました。

講演後には、生徒たちから質問が飛び出し、山本様は一つ一つ丁寧に答えてくださいました。

今回の講演を通して、起業や経営についてだけでなく、生き方そのものについても学ぶことができた貴重な機会となりました。

2月22日(土)・23日(日)に開催されました、第19回エコノミクス甲子園全国大会に起業創造科3年奥田龍人・松浦黎ペアが京都府代表として出場しました。

惜しくも優勝を逃しましたが、かけがえのない経験となりました。来年度は後輩に託して、京都府代表、そして全国優勝を目指して頑張っていきます。

1/28(火)、株式会社湖池屋 マーケティング部の小幡様・小浜様・山本様・古家後様にご来校いただき、3つの商品候補のパッケージ案と広報活動についてお話しいただきました。

私たちが1ヶ月前に「こんなイメージのパッケージで」とお願いしたものを、今回デザイナーの社員さんが形にしてくださったのですが、あまりのクオリティの高さに、圧倒されました。

私たちのイメージを下地に、消費者の目線やブランドのコンセプトもしっかり盛り込まれていて、しかもそれが何案もある...

パッケージひとつとっても、商品が世に出るまでに、ここまでこだわること、そしてそれがプロとして求められる仕事であることを、改めて学びました。

一方で、社員さんたちが「これもみんなで作ってみました!」と、とても仲良く楽しそうで、ふだん「働くことは大変」だと思うことが多い私たちにとって、こんなふうに生き生きとチームで働くっていいな、と嬉しい発見もありました。

来月はいよいよ佐藤社長への最終プレゼンです。

私たちの熱意を伝えられるよう、頑張ります!

※写真は、パッケージデザイン案が写っているため一部加工しています。

令和6年12月15日(日)にオンラインで開催された第19回エコノミクス甲子園(全国高校生金融経済クイズ選手権)京都大会にて、本校起業創造科3年奥田龍人・松浦黎ペアが優勝しました。

京都府代表として、令和7年2月22日(土)・23日(日)に東京で開催される全国に出場します。

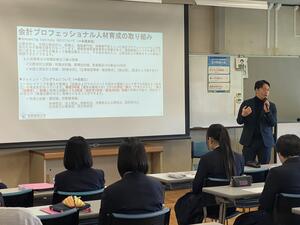

12月16日(月)「ビジネス基礎」講座において、起業創造科と企画科の1年生に向けて、京都文教大学 総合社会学部 実践社会学科の中西勝彦先生による高大連携授業が行われました。

授業では「ききトレ(聞き方のトレーニング)」「とし君のおつかい」などのグループワークに取り組み、チームでお互いの話を聞きながら課題を解決する練習をしました。

この授業は、「ジュニア・地域公共政策士」の認証カリキュラムの一環(7月に続き2回目)で、今後も大学や地域と連携しながら、地域で活躍できる人材を育成するための授業を展開していく予定です。

起業創造科2年生「起業マネジメント」の授業で取り組んでいる、新商品のポテトチップスの企画開発の続報です!

株式会社 湖池屋の佐藤社長をはじめ、マーケティングや商品開発、広報担当の社員の皆様、京都府より各担当部署の皆様にお越しいただき、2次プレゼン(社長プレゼン)を行いました。

これまで13グループが試行錯誤を繰り返しながら練り上げたプランを、熱意を込めてプレゼンしました。

発表後、社長様からの講評に続いて、13案から一気に3案に絞られるという展開!

「社長プレゼン」という社会人でもなかなかできない経験に、とても緊張しましたが、貴重なアドバイスやコメントをいただき胸が熱くなりました。

今後は試作やパッケージの作成に入っていきます。引き続き全力で取り組みます!

起業創造科2年生「起業マネジメント」では、株式会社湖池屋様と連携し、京都産の食材を生かした新しいスナック菓子の共同商品開発プロジェクトを行っています。

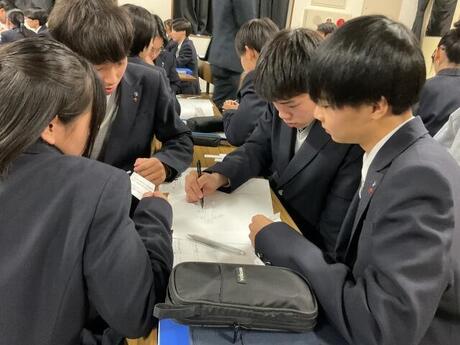

9月17日(火)の授業では、湖池屋の社員様・京都府職員の方をお招きし、商品企画の1次プレゼンを行いました。リモートを含め総勢15名以上の方に企画案を見ていただき、いろんな視点からアドバイスをいただきました。企画のストーリー性やデータの使い方など、とても勉強になりました。

次はいよいよ「社長プレゼン」です!緊張しますが、さらに企画内容を改善して、熱意のこもったプレゼンにしたいと思います!

7月16日(火)「ビジネス基礎」で、起業創造科と企画科の1年生に向けて、京都文教大学 総合社会学部 実践社会学科の舛井雄一先生による高大連携授業が行われました。

授業では「砂漠に1つだけ持って行けるとしたら?」「ハンバーガーショップの店長を誰にする?」などのグループワークに取り組み、チームで課題を解決する練習をしました。

この授業は、「ジュニア・地域公共政策士」の認証カリキュラムの一環で、今後も大学や地域と連携しながら、地域で活躍できる人材を育成するための授業を展開していく予定です。

起業創造科、企画科3年生の課題研究「Jゼミ(小中連携ゼミ)」が中学生に向けてすばる式ビジネスマナー講座を実施しました。

このゼミは、挨拶や身だしなみ、敬語など今後必要とされるビジネスマナーを、中学2年生であれば職場体験、3年生には高校受験の面接対策といった内容で、シミュレーションを交えて伝えました。

まだまだつたない部分もありますが、中学生の皆さんの将来の進路を考える、良いきっかけになることを期待しています。

二学期もたくさんの中学校に訪問します。お会いできるのを楽しみしています!

「ポテトチップス のり塩」や「カラムーチョ」「プライドポテト」でおなじみの株式会社湖池屋様と、京都すばる高校との連携プロジェクトが始まりました!

起業創造科2年生「起業マネジメント」の授業で、京都産の食材を生かした新しいスナック菓子の共同商品開発に取り組みます。

現在、湖池屋の社員様や京都府の方から、京都の食文化や京都産品について、レクチャーやアドバイスをいただきながら、食材の選定を進めているところです。企画が採用されれば、来年秋ごろに全国販売の可能性もあります!

高校生のうちにこんな大きなプロジェクトに携われることになり、嬉しさ半分、不安半分という感じですが、専門学科ならではの勉強内容を生かして、頑張りたいと思います!

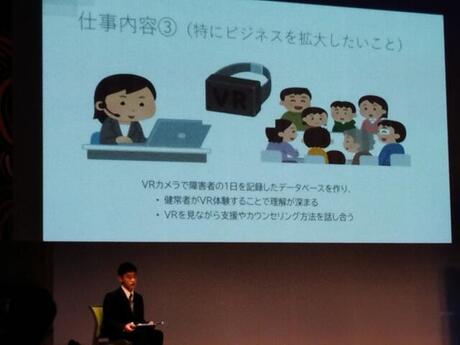

3月20日(水・祝)にグランフロント大阪ナレッジキャピタルにて「第11回ナレッジイノベーションアワード」が開催されました。この大会は、大人から中高生まで3つの部門で編成されており、一般の中高生を対象に「未来の仕事」についてアイデアを募る高校生アイデア部門で、起業創造科2年の堀井大輝君が全国3,586通の応募の中から7名のファイナリストとして最終選考会にノミネートされ、公開パフォーマンスを行いました。

本番では100%のパフォーマンスを発揮することができ、結果は「優秀賞」を受賞しました。

パフォーマンスの模様は後日YouTubeで配信されます。

今後もすばる生の活躍をご期待ください!

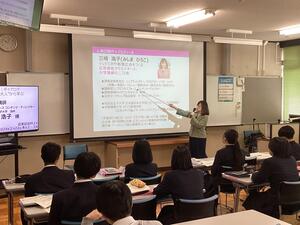

令和6年2月22日(木)の1・2限、2年起業創造科「起業マネジメント」の授業で、博報堂関西支社・シニアディレクター/コピーライター 同志社女子大学講師の三嶋浩子様が特別講師として講演をしてくださいました。

講演テーマは「かっこいい大人」。今回、高校生に課せられた課題は「自分キャッチコピーを作る」というものでした。普段はあまり考えない自分の長所・特徴を組み合わせるということで生徒達はかなり苦戦していましたが、多くのヒントを与えてもらい、なんとか自分のキャッチコピーを作り上げていました。また、三嶋様の人生での苦労話やコピーライターとしての経験談は「失敗を乗り越え、自分にしかできないことをやる。」という強いメッセージ性を感じられる時間であり、これから3年生になる生徒にとって実に良い刺激になりました。

三嶋様、お忙しい中ご講演くださり、本当にありがとうございました。

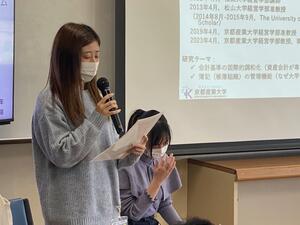

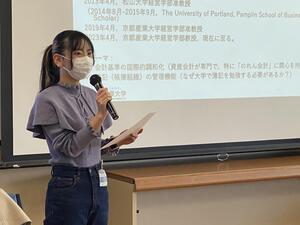

2月8日(木)、2年生起業創造科では、京都産業大学経営学部 教授 松下 真也様をお招きし、3月末からスタートするキャンプキャンパスについて説明を受けました。

また、松下先生のゼミに所属している、起業創造科1期生の先輩2名(現大学2回生)から大学で学ぶこと、高校との違いなどを話していただきました。

3年生0学期も折り返しです。進路選択につなげていきたいと思います。

1月23日(火)起業創造科『課題研究』の授業で「最終発表会」を行いました。

今年度は昨年度までと内容を変更し、前半に6つのゼミの発表、後半は「起業創造科の学びとはなんだったのか」というテーマでパネルディスカッションを行いました。

前半は、集大成科目として6つのゼミそれぞれで、仲間と協同し、探究・実践してきたことが発表に表れていました。

後半は、地域コーディネーターの三木俊和様(有限責任事業組合 まちとしごと総合研究所共同代表)に司会をお世話になり、6人のゼミ長が代表して3年間の学びで印象的だったこと、そして起業創造科の学びについて共有しました。

3年間の学びを通して成長した姿からは、これから「かっこいい大人」を目指すようにも感じられる、とても心地よい3期生全員で創る授業となりました!

ゼミ名(発表順):ソーシャルアントレ(E)、会計活用(A)、みらい創造(F)、小中連携(J)、高大連携(U)、イノベーション(I)

起業創造科3年「課題研究」みらい創造(F)ゼミがイベントを開催します!

日時:1月20日(土)10:00〜16:00

会場:まちの駅 クロスピアくみやま

(久世郡久御山町森南大内303)

詳細はこちら。ぜひお越しください!

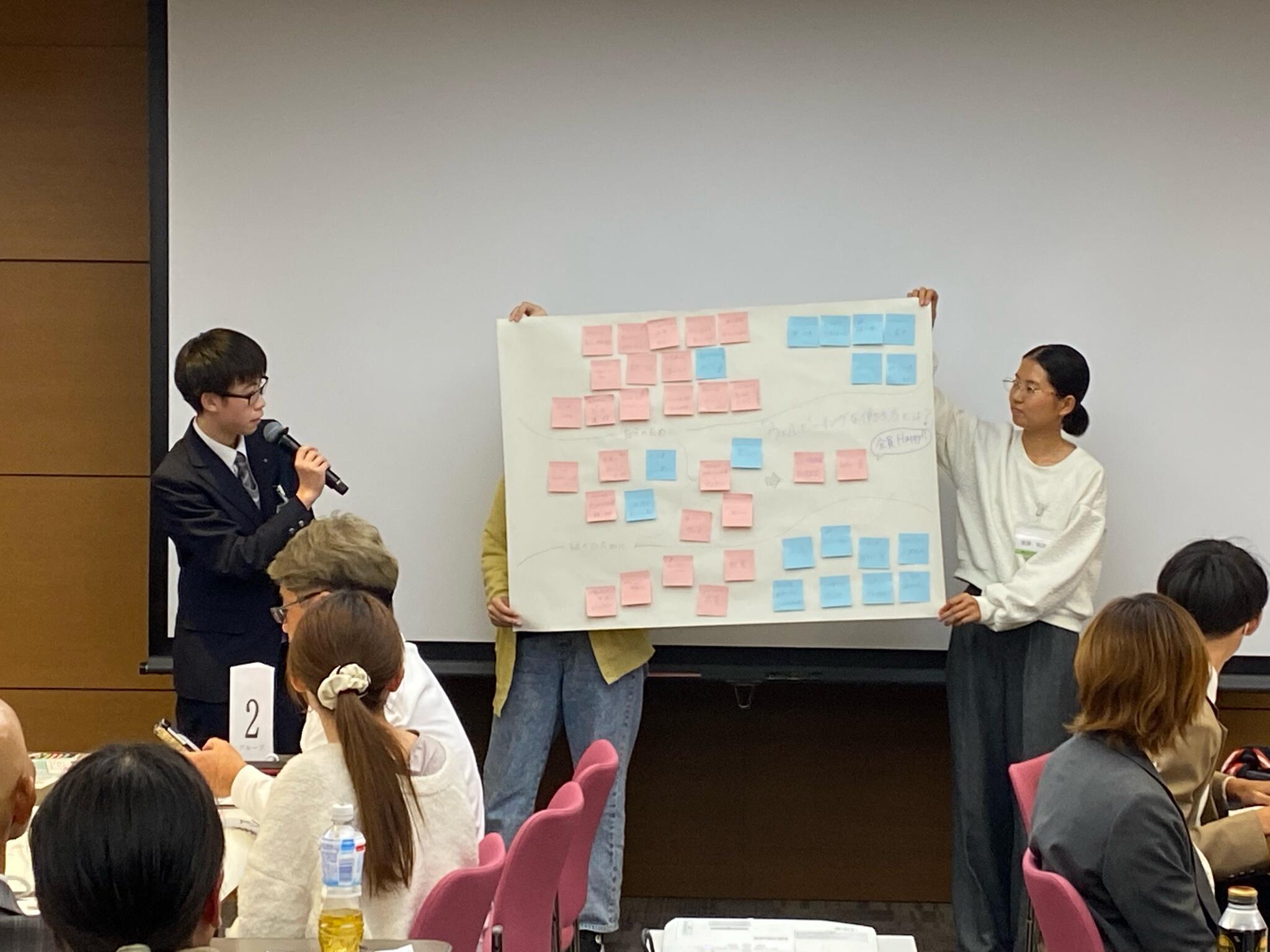

11月4日(土)、起業創造科2年生の高大社連携プロジェクトに所属するメンバーが、京都中小企業家同友会様企画の「高大社連携事業」におけるテーマ「生きがいを感じるウェルビーイングな働き方とは」についてこれまでの研究内容を発表しました。

その後、高校生、大学生、経営者の方でグループ討論をする時間がありました。企業現場でのお話や大学での学びや取り組みを聞く機会となり、さまざまな立場での「Well-Beingな働き方とは」に対する考えを交流することができました。

日頃関わることができない幅広い層との交流や「生きがいを感じるウェルビーイングとは」という答えのない課題への挑戦は、生徒にとって大変多くの学びと貴重な経験となりました。

企画・運営してくださった京都中小企業家同友会様、連携企業として携わってくださった株式会社ファーベストニシカワ様本当にありがとうございました。

10月23日(月)から27日(金)まで古着回収を行いました!!

昇降口前と職員室前に自分たちでつくった古着回収BOXを設置し、昇降口前では"思い出カード"の記入もしてもらいました!!

皆様のご協力のおかげで、合計150点もの古着を集めることができました。これらは、12月12日に校内で販売させていただきます。

ご協力していただきありがとうございました!!

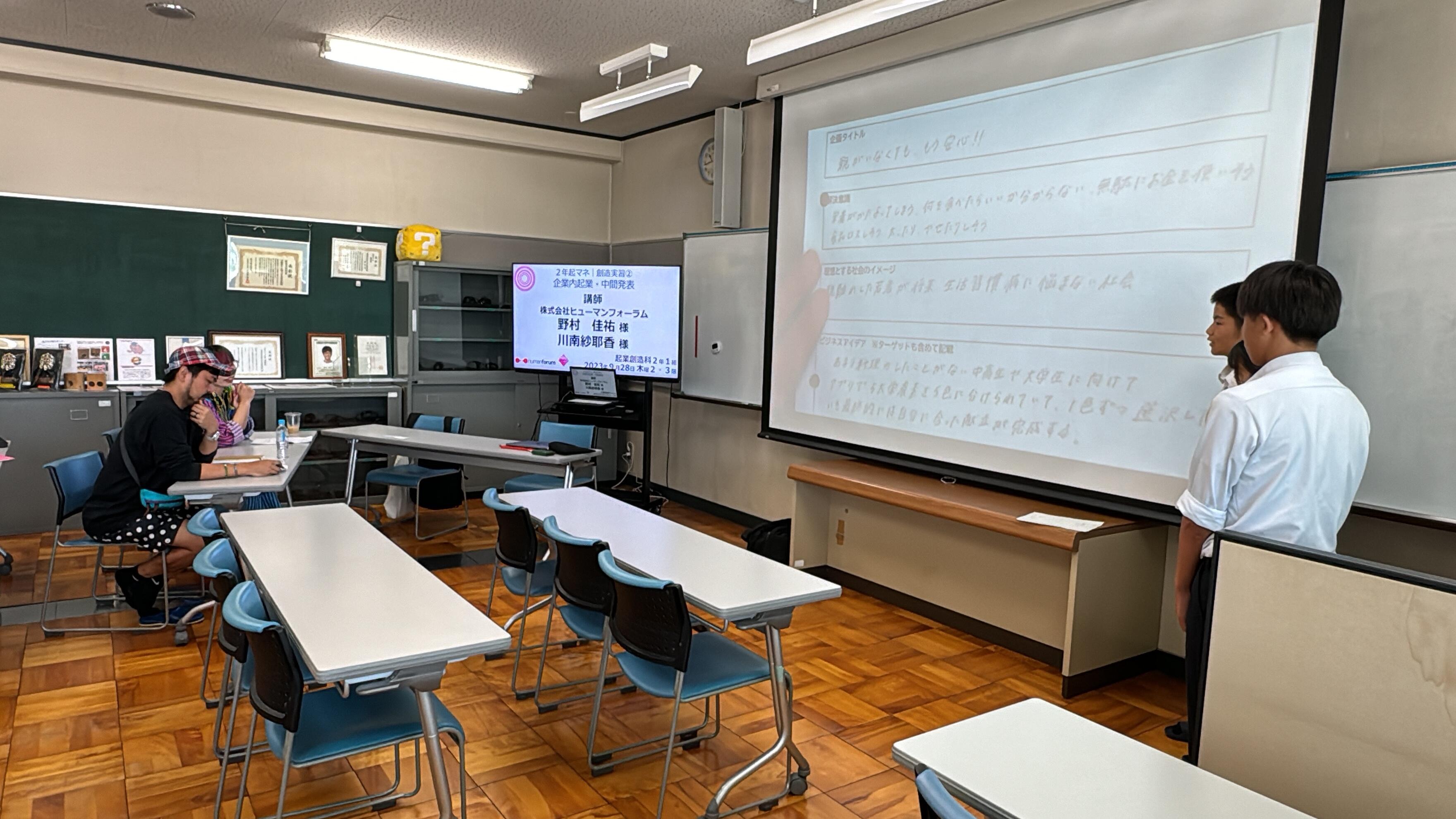

9月28日、10月2日に株式会社ヒューマンフォーラムの野村様、川南様にご来校いただき、新事業企画書の中間報告を行いました。

私たち起業創造科の2年生は企業内起業の学習として株式会社ヒューマンフォーラムの協力のもとクラス内で8班に分かれ新事業企画書を作成しています。今回の中間報告では、班ごとに新事業企画書に対するアドバイスを受けました。また、ヒューマンフォーラムの経営理念や事業内容について詳しく解説をしていただきました。

企業の新事業を考えて終わりではなく、直接会って議論するなかで企業の人に評価を受けるという経験は、「企業のなかで新しい分野をいかに生み出すか」というイメージが明確になっただけでなく、より深い企業理解へつながったと言う点で生徒にとって大変意義のあるものであったと思います。

今後は、今回の中間報告で明らかになった課題点を改善し、納得のできる新事業アイデアに仕上げていきます。