2月21日(月)に実施した"かっこいい大人シリーズ"の動画が株式会社BEEM公式YouTubeチャンネル「ビムチャン」に公開されました!!

豊田 優人様の高校生に向けた熱いメッセージがご覧いただけます!是非、ご覧ください!

2月21日(月)、起業創造科2年生「起業マネジメント」の授業で株式会社BEEM代表取締役社長 豊田 優人様をお招きし、講演をしていただきました。

SNSマーケティングなどの仕事のお話だけでなく、ご自身のこれまでの経験をもとに私たち高校生が"今"やるべきことは何なのかなどのお話をしていただきました。

後半は「TikTokのバズり方」を伝授していただき、自分たちでTikTokの企画を考えました。

これから進路実現に向けて、忙しくなる学年ですが、講演の中でお聞きした「行動する」ということを常に意識してこれからの学校生活を送っていきたいと思います。

2月9日(水)、2年生起業創造科では、京都産業大学経営学部 准教授 松下 真也様をお招きし、私たちがこれまで学んできた「会計」や「起業マネジメント」のさらに詳しい内容や大学における学びなどについてなどを講演していただきました。

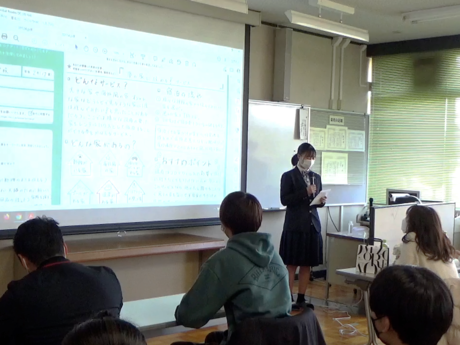

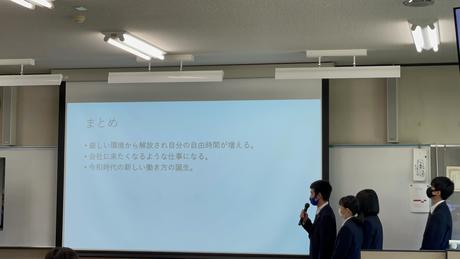

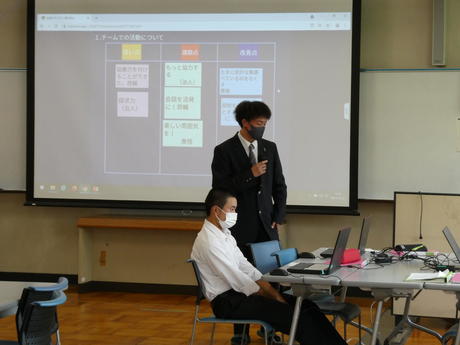

後半には2学期に「起業マネジメント」で行った創造実習②での代表班によるプレゼンや「未来の私の仕事を考える」というテーマでお応募したコンテストの発表などを行いました。

講師の松下様や京都産業大学の学生(本校OBOG)からのアドバイスや質問をいただき、さらに発表の中身が深まりました!これをもとにさらに進化した内容にしていきたいと思います!!

みなさんは「税」についてどのようなイメージをもっていますか。起業創造科1年「ビジネス基礎」の授業の一環として、小学校や中学校で学んできた「税」に関する学びとコロナ禍で活用されてきた「税」の事例をもとに、さらに理解を深めることで地域創生につなげる取り組みをしています。

今回、取り組みの一部をYoutubeにアップいたしました。第1弾は「高校生が税の作文を書いてみる」です。ぜひご覧ください。

12月17日(金)、先日のファイナルピッチ(企業内起業プロジェクト)の表彰式を2年「起業マネジメント」の授業中に行いました。

株式会社ヒューマンフォーラムの皆さまから最優秀賞のチームに賞状とスウェット、そして2年生へ暖かなメッセージと、とても感動するプレゼントをいただきました。

「「今」を生きて「未来」を変える」

「未来」を変えることはできるのは、間違いなく自分自身です。

「未来」を変えるために、一歩踏み出す勇気をいただく機会をいただきました。

株式会社ヒューマンフォーラムの皆さま、ありがとうございました!

起業創造科は1年生で全商簿記検定2級、2年生で全商簿記検定1級合格を目指して、日々勉強に励んでいます!2年生では全商簿記のさらに上、「日商簿記検定2級合格」を目指す会計プロフェッショナル講座があります!今は2月の日商簿記検定に向けて勉強をしています!

「会計の知識を活かした仕事に興味がある!」「より高度な資格が欲しい!」と思っている中学生の皆さんは是非、起業創造科へ!

昨年12月9日(木)、起業創造科1年生の「ビジネス基礎」の授業で伏見税務署 副署長嶋田 裕司様をはじめ6名の講師の先生をお招きして「課題発表会」を実施しました。最優秀賞には、「防衛税」「鑑賞税」「ごみ捨て税」の3人が選ばれました。

今年度も、税の徴収方法や活用方法も踏まえ、社会課題の解決につながる「税」が多く、講師の先生方からお褒めの言葉をいただきました。

また国税庁主催「税に関する高校生の作文」の入賞者(伏見区租税教育推進協議会 会長賞)の表彰もしていただきました。

当日は、ケーブルテレビのJ:COM京都みやびじょん局に取材いただき下記のとおり放映いただきました。

◆放映日:2021年12月15日(水)18時~の放送内で3分程度

◆番組名:『ジモト応援!京都つながるNews』

(事前告知ができず申し訳ありませんでした。)

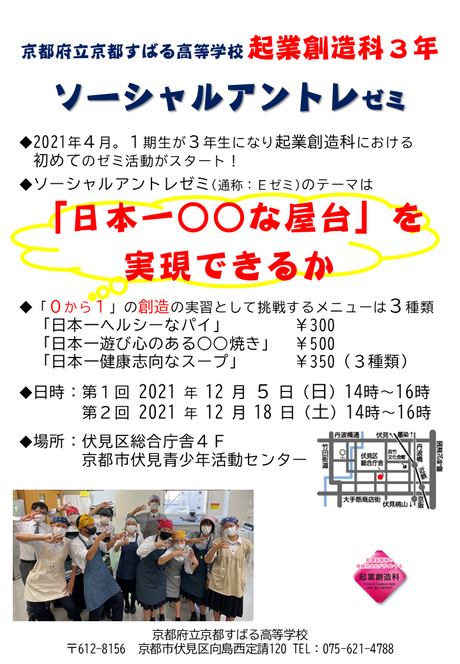

昨年12月5日(日)・18日(土)の2回、起業創造科3年「課題研究」のE(ソーシャルアントレ)ゼミで、出店しました。

直前まで本当にできるのか?できないのか?という調整の中、京都市伏見青少年活動センター様にご協力いただき実現することができました。

4月からスタートした取り組みではありましたが、地域とのつながりの中で「カタチ」にできたことは一つの成果でした。

しかしながら、持続可能な出店を行うためには、課題もたくさん見えてきました。また、メニュー自体や出店をするにあたっての過程で「ソーシャル」という部分が薄まってきたようにも感じています。

私たち1期生のゼミ活動としては、残り少なくなってきましたが、後輩たちにつなげるべく取り組んでいきたいと思います!

ご来店いただいた方々、今回の出店までにご協力いただいた皆様。ありがとうございました!

◆出店までの経過

①キッチンカーで「日本一」?

②スタートアップの資金獲得

③移動販売のプロフェッショナルから学ぶ

④オンラインフィールドワーク

⑤出店に向けたプレ実習①

⑥カタチは見えてきた?

12月7日(火)、起業創造科3年「課題研究」のI(イノベーション)ゼミは、大阪ビジネスパーク内にある、SMBCコンシューマーファイナンス株式会社へ行き、持続可能な経営をするための提案とゼミの研究テーマでもある「世の中の人が幸せになるために何をすべきか」の提案を発表してきました。

これは、10月19日に受講したPROMISE金融経済教育セミナーからの考察を提示し、さらにそこから発展させて、生徒たちが世の中に対して何を発信すべきなのかの企画を考えて発表をしてきました。

生徒たちの発表内容は、消費者金融で借り入れをする人物像を名前や年齢と職業や家族構成などを具体的にイメージして、その周囲の人間関係なども劇にして披露しました。さらに2025年以降にはIR(統合型)事業が本格的に導入されること。IR事業が導入されると、ギャンブル依存症になる人が増えるのではないかという仮説を立てました。

ほかにも、2030年には日本の人口の3人に1人は65歳以上の高齢者になるという事実を踏まえて、世の中の人が幸せになること、すなわち持続可能な社会とは、人々の自己肯定感を上げるにはボランティアなどをたくさん行い、より多くの人に感謝されること。企業も利益至上主義から脱却していくことなどを提案させてもらいました。

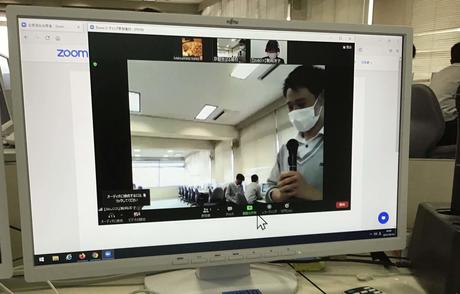

12月7日当日は大阪のSMBCコンシューマーファイナンス株式会社様とは対面でしたが、東京・金沢・名古屋・広島・鹿児島の方々にもオンライン発表を見ていただき、劇を導入したことで内容がたいへん分かりやすかったと好評をいただきました。

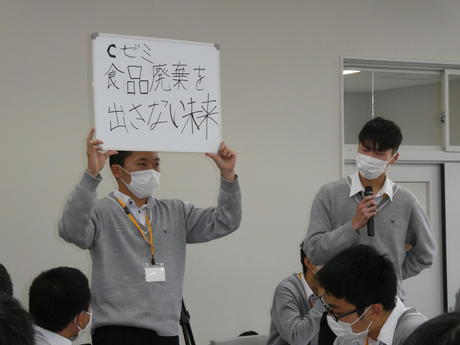

11月2日(火)、起業創造科3年「課題研究」U(高大連携)ゼミでは、龍谷大学政策学部と高大連携プログラムを龍谷大学で実施しました。

高校側からは、研究テーマである「地域の魅力」「企業の魅力」について取り組みの現状のプレゼンテーションを行いました。その後研究テーマの1つである「地域の魅力」についてグループワークを行い、大学生や大学の先生からアドバイスを受けました。

1月18日(木)に龍谷大学にて研究成果報告会を実施予定です。今後、地域の魅力や企業の魅力を発見するために外部講師授業やフィールドワークを実施します。

12月18日(土)、起業創造科と企画科の3年生が、それぞれ別の場所で実習を行います。

【起業創造科】

「日本一〇〇な屋台」 14:00~16:00 伏見区総合庁舎(伏見区役所)4階にて

「ゼロイチ(0から1を創る)」を合言葉に、起業創造科3年「課題研究」ソーシャルアントレゼミのメンバーが、メニュー開発から食材の仕入・調理・接客・会計処理まで、すべてを行います。12月5日に開催された第1回はおかげさまで完売でした。(どれも美味しかったですが、個人的には「日本一健康志向なスープ」が最高!)

今回も売り切れ必至です。お早めにどうぞ!

【企画科】

「2年ぶりの販売実習in嵐山」 10:00~16:00 嵐山 かづら野(渡月橋北詰)にて

オンライン開催となった今年の「販売学習 京都すばるデパート」。そこで話題となった「九条ねぎドーナツ」をはじめ、企画科3年「課題研究」商品開発ゼミが心を込めて企画した商品を、「嵐山 かづら野」様のご協力を得て、実店舗で販売します。

2年ぶりに直接お客様に商品を届けられることに感謝しながら、デパート取締役とともに、皆様のお越しをお待ちしています!

11月19日(金)、起業創造科3年「課題研究」のI(イノベーション)ゼミでは、京都司法書士会主催の法律教育講座「多重債務からの自己破産」という授業を司法書士の杉本 亘様にしていただきました。

日本での自然人・法人ともに破産手続きをする人数のデータを調べるために裁判所の司法統計データを検索しながら授業を受けました。

まずは「自己破産」という法律はなく「破産法」という法律に基づき「破産(財産の売却整理)手続き」を経て「免責(借金返済をやめる)手続き」の二段階の申請を裁判所で行うことだと知りました。

近頃は、多くの法律事務所のテレビCMが「債務は無しに」「過払い金を取り戻す」などのキャッチフレーズを使って債務者の救済を謳っています。しかし「破産手続き」をすることは、債権者が返済の滞った債務者から債権を回収するためにも必要な措置で、債権者から債務者に対して「破産手続き」をすることも可能です。「自己破産」とは債務者自らが破産および免責の手続きをすることから来ている言葉だそうです。実際に裁判所の司法統計データから検索してみても破産手続きのほとんどは、債務者自らが行っている破産手続きであることが分かりました。

「自己破産」は周囲に分かってしまうのかということにも話が及びました。債務者のプライバシーに関わる問題ではあるが、債権者にも債務者の状況を知らせるためにも裁判所が「破産・免責」の手続きをした者の氏名と住所を「官報」に掲載することも知りました。

初めて知った事実が多く、非常に有意義な時間でした。

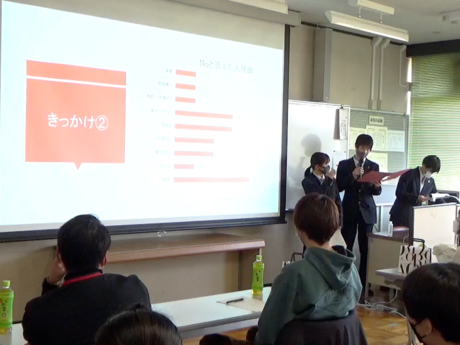

11月10日(水)、2年生起業創造科「起業マネジメント」の授業で「ファイナルピッチ」を実施しました。

クラス内プレゼンから選出された計8チームがプレゼンを行いました。

これまでの2か月半取り組んできた「正解のない問い」の集大成として迎えた本ピッチでは、提案プレゼンだけではなく、2チームごとにミニディスカッションの時間を取り入れました。

単なる提案型のピッチ形式ではなく、提案した内容について、講師の方々と共に、この期間で感じた様々な気づきや発見を、自分の言葉で共有することができました。

今回のプロジェクトにご協力いただいた株式会社ヒューマンフォーラム様の皆さま、地域協働事業カリキュラム開発等専門家の行元 沙弥様、ありがとうございました。

プロジェクトの経過 ※以下()内の番号フォルダのリンクをお願いします。

◆ミッションに向けて!!

◆正解のない課題って難しい!

◆ファイナルピッチに選ばれるチームは?

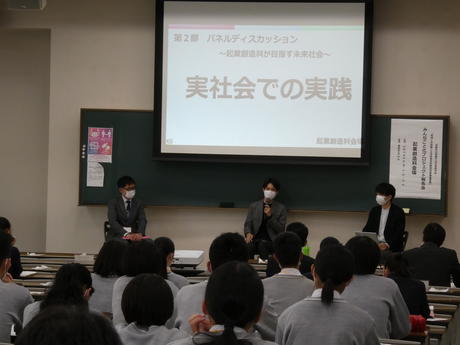

10月28日(木)、起業創造科・企画科3年が地域とつながる新学科の学びについて報告会を実施しました。

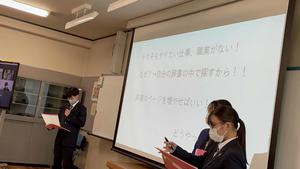

第1部では、各学科の特徴ある授業について生徒進行により報告を行いました。その中で3年間の学びを紹介するとともに、地域の未来についてそれぞれの学科視点から熱く語りました。

第2部では、連携でお世話になった企業の担当者にパネリストとして参加いただき、各学科の生徒達へメッセージを送っていただくと同時に学科長からは、さらなる高みを目指した学科の学びや未来について語っていただきました。

3年間の各学科の学びの軌跡が明確になりました。

10月19日(火)、起業創造科3年「課題研究」のI(イノベーション)ゼミでは、SMBCコンシューマファイナンス株式会社主催の「PROMISE

金融経済教育セミナー」をオンラインで受講しました。

「ローン・クレジット」「金融トラブル」といった内容をもとに、1年生の簿記で学習した内容も含まれていましたが、借り入れをしたさいの利息(単利・複利)の計算や「金利」と「利息」の違いなどを勉強しました。

また、クイズ形式で「消費者金融を利用する人物像」を考えてみるという場面もありました。生徒たちの回答は「ギャンブルに夢中になる人物」を答えていましたが意外にも「ギャンブルへの投資」よりも「レジャーなどの趣味」にお金を借り入れする理由が一番多いということが日本貸金業協会のデータからも分かりました。

次は、11月に司法書士の方を迎えて「多重債務からの自己破産」について学びます。

11月2日(火)、5日(金)、8日(月)、2年生起業創造科「起業マネジメント」の授業で「クラス内最終プレゼン」を行いました。

これまでのオンラインインタビューやショートピッチを経て、チームごとに思考を巡らせ「新事業の設立」の提案を行いました。

評価項目は4つです。

①「表現力・構成力」②「新規性・独創性」③「社会性」④「実現可能性」

3クラスの中から計8チームが、11月10日(水)5・6限に行う『ファイナルピッチ』に進みます。当日は株式会社ヒューマンフォーラム様からオフライン・オンライン合わせて10名以上の方にお越しいただきます。

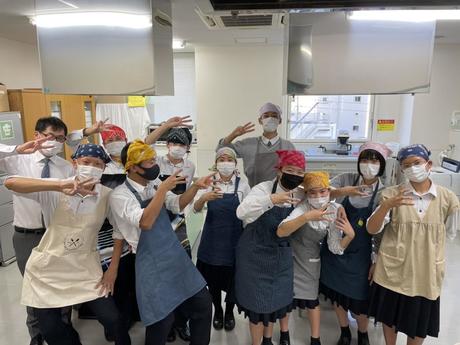

11月2日(火)、起業創造科3年「課題研究」のE(ソーシャルアントレ)ゼミでは、2回目のプレ実習を実施しました。

※1回目の様子はこちらから

今回は、京都市伏見青少年活動センター所長の大熊様にもご挨拶ができ、今後の展開についてもご相談させていただきました。

各チームは、1回目の反省点を生かし、手際よく進めることができたため、カタチが少しずつ見えてきました。

今後は、「商品を知ってもらう、お客さんに買ってもらう」など、広報の視点について、地域協働学習実施支援員の三木様にアドバイスいただいた「行動変容」を起こすための具体的な内容を検討していきます!

10月22日(金)、25日(月)、26日(火)、1年生「ビジネス基礎」の授業で伏見税務署から講師の先生をお招きして連携授業を実施しました。

前半は、税務署の仕事内容について伺い、後半は「新しい税金を考える」3つのポイントについて伺い、アイデア出しを行いました。

今月にクラス別で発表を行い、代表者5名ずつが、12月の期末考査明けの全体の課題発表会に出場します。

今年度は税に関わる取り組みについて、国税広報広聴室から取材に入っていただています。「国税庁動画チャンネル」でも掲載される予定です。

☆租税教室の様子はこちらから

10月22日(金)、2年生起業創造科「起業マネジメント」の授業で「ロイロノート・スクール」を活用した授業を行いました。

今回は、個人やチームでの思考を見える化したり、課題を解くために必要な資料を抽出したり、また思考するための独自のノート作成も行いました。

来年度入学生の「生徒1人1台学習用タブレット」の導入を見据えた、教員の研究授業でもあります。時代の変化に私たち教員自身も学び続けます!

10月13日(水)、15日(金)、2年生起業創造科「起業マネジメント」の授業で「ショートピッチ(中間報告)」を行いました。今年度のミッションは、株式会社ヒューマンフォーラム内で『新事業の設立』です。

今回は、チームごとに分かれ、Zoomのブレイクアウトルーム機能を用いました。オンラインではありましたが、現在のプランについて様々なアドバイスをいただくことで、新たな「問い」が見える機会となりました!

☆企業リサーチの様子はこちらから