学校生活

3月1日に卒業式が実施されました。科学部の3年生2人も無事卒業していったわけですが、そんな3年生に向けて、科学部の1・2年生は3学期にやるべきことがありました。それは、昨年度より始めたアライグマの骨格標本を完成させることです。

昨年度、科学部はとある場所で捕獲されたアライグマ(割と立派なオス)の遺体を手に入れました。解剖し、外側の毛皮はなめして標本にしたわけですが、中身を骨格標本にする作業はあまり進まず、今年度に持ち越されていました。しかし、センサーカメラの記録データをまとめたり、研究発表に向けた準備に手を取られて、今年度もなかなか標本作りに取り組むことができませんでした。京都総合文化祭の後、「3年生が卒業する前に標本を完成させたい」「先輩の卒業前にお披露目したい」という思いで、本格的に骨格標本作製を進めていきました。

科学部では、次の手順で骨格標本の作製をしました。

(1)頭部、胴体、四肢などパーツに分ける。

(2)鍋で煮て、肉を取り除いていく。

(3)骨にこびりついた肉をポリデントで分解する。

(4)過酸化水素水で、いい感じの色に漂白する。

(5)ドリルで骨に穴を空けて、針金を通して組み立てる。

(6)針金でつなげない骨は、ホットボンドやUV硬化樹脂で固定する。

(7)標本台を準備し、組み立てた骨格を固定する。

そして2月19日、ついにアライグマの全身骨格標本が組み上がりました。解剖したのが昨年度の7月なので、標本完成まで1年半以上かかった一大プロジェクトでした。卒業式前日の放課後、3年生にも無事お披露目することができました。

この思い出のアライグマは、これからも生物実験室に展示される予定です。科学部ではない生徒の皆さんも、実験の授業などで生物実験室に入ったときには、是非アライグマの骨格標本をご覧ください。

莵道高校はもうすぐ学年末考査の期間に入りますが、今年の科学部は部活停止前のギリギリまで活動していました。この3学期は、骨格標本の作製や日本森林学会大会の高校生ポスター発表に向けた準備など忙しかったのですが、定期的にセンサーカメラのデータを回収するのも忘れていません。

今回もまたニホンジカばかりが撮影されていました。タヌキやテン、ハクビシンなんかも撮影されてはいるんですが、シカの撮影数が圧倒的ですね。ただ、今回撮影された中で特に多いと感じたのは仔ジカです。

ニホンジカは秋に交尾をして、夏前に出産します。今の時期は昨年産まれた仔ジカが大きくなってきて、割と活発に行動するようになる時期のような気がします。まだ子どもで好奇心旺盛なのか、フラッシュの光にも驚かず、カメラの前をうろうろしている様子も見られます。仔ジカは群れと一緒にいるので、複数が撮影されている写真も多いです。

ニホンジカは2年くらいで成獣になります。以前は仔ジカの半数は成獣になる前に死亡するとされていましたが、最近は死亡率が下がっているようです。これもまた、シカの増加に関係しているのかも知れません。

科学部は基本的に水曜日と金曜日の週2回が活動日になっています。よって、祝日や行事が重なる2月は活動できる日が少ないのですが、それでも、3月にある日本森林学会大会の発表準備や骨格標本作りに精を出しています。同様に、学校林のセンサーカメラ調査も継続して行っています。

今回も仕掛けてあるカメラのデータを回収してきたのですが、その中にまったく撮影しなかったカメラがありました。たまたま動物が通らなかったのか、機械的なトラブルなのか、ちょっと分かりませんが、2週間設置して動物がまったく通らないということは多分ないので、トラブルの可能性がありますね。

センサーカメラも機械である以上、こういったトラブルはよくある話です。スイッチを入れたのに作動してなかった、連続でシャッターが切られて一瞬で電池がなくなった、本体がSDカードを認識してなかった、数えたらきりがありません。こういうトラブルを乗り越えつつ、調査というのは進めていくものです。

幸い、しっかり作動してくれたカメラもあったわけで、ニホンジカやアライグマ、テンなど、いつものメンバーがそこには写っていましたよ。

理科の授業で「生物」を選択している3年生は、動物の中枢神経について学ぶとき、ニワトリの頭部を解剖して脳を観察する実験をしています。といっても、実験に用いるのは犬の餌として販売されている「鶏頭の水煮」です。ちゃんと処理されている上、柔らかく煮てあるので、簡単に脳を取り出すことができます。

この実験で使った鶏頭が余っていたので、科学部でもやらせてもらうことにしました。生物を選択している部員はいずれ授業でやるので、物理選択や人文コースの部員を中心に解剖を行いました。

ピンセットを使って頭蓋骨を剥がしていき、中にある脳を取り出します。ヒトの脳と比較して小脳が大きかったりと、鳥類ならではの特徴が確認できます。また、眼球につながる視神経も見ることができます。

日頃、なかなか動物の頭部を意識したり、脳を取り出したりすることはないので、興味深い経験ができたのではないかと思います。

宇治市に珍しく雪が積もった日の午後、雪解けの学校林に入ってセンサーカメラのデータを回収してきました。前回のデータ回収からあまり時間が経過していなかったこともあり、ニホンジカも含めて撮影数は少なかったです。

莵道高校でも年に数回は雪が降ることがあり、そのたびに雪景色の中で動物が撮影されたりするのですが、今回は残念ながらそういう写真はありませんでした。センサーカメラで撮影される哺乳類は恒温動物ですので、一部の冬眠(冬ごもり)をする種を除いて、冬の雪の中でも普通に活動しています。よって、今回の積雪でも動物は活動していたと思うのですが、そのタイミングでちょうど学校林に来ていなかったということでしょうね。残念です。

3学期が始まり、冬休み期間中に設置していたセンサーカメラを回収してきました。現在仕掛けているセンサーカメラは電池の持ちがよいので、例年より長かった冬休みでも、電池切れの心配をしなくてよいのが嬉しいです。

相変わらず、今回もニホンジカがたくさん撮影されていました。何日か雪が降った日があり、白くなった景色の中にシカがいる写真も撮れました。他にも、タヌキ、テン、ニホンリス、ハクビシン、アライグマと、いつものメンバーが写っていましたが、それぞれの枚数は少なかったです。しかし、10月頃まで半年以上撮影されなかったタヌキは、今となっては以前と同じように普通に撮影されてますね。

科学部では現在、3月に開催される「日本森林学会大会 高校生ポスター発表」に向けて、研究発表ポスターを作成しています。内容はセンサーカメラ調査に関する研究ですが、ポスターの形で発表するのは初めてなので、試行錯誤しているところです。

2学期も終業式の日を迎え、いよいよ冬休みに入っていきます。今年の科学部は、1・2年生だけで10人以上いるという、ここ数年では最大規模の大所帯となり、マンパワーを生かした活動ができたと思います。特に、3年分以上あったセンサーカメラ調査のデータを集計・解析し、考察して研究発表まで持っていけたのは、大人数で分担して作業できたことが大きいのではないでしょうか。

さて、2学期最後の活動では、センサーカメラのデータ回収をしました。前回の回収から1週間しか経っていないので、撮影数はそこまで多くありませんでしたが、今回は雄ジカの撮影が非常に多かったです。学校林ではニホンジカが最も撮影されるわけですが、雄と雌を比べると、雌の方が撮影数が多いです。これは主に、雌は集団で行動することが多く、雄は単独で行動することが多いという性質による影響だと思われます。しかし、今回撮影されたニホンジカは、そのほとんどが雄ジカでした。

雄ジカは角をもっているわけですが、この角には個体差があるので、角を見れば、簡単な個体識別ができます。今回、雄ジカがたくさん撮影されたことで、学校林には少なくとも4頭の雄ジカが来ていることが分かりました。この狭い範囲の学校林に、たった1週間で4頭もの雄が来ているとは少し驚きです。

雄ジカの角は春先に落ちて、また新しい角が生えてきます。これだけの雄ジカが来ているのなら、来年の春は1頭くらい学校林の中で角を落としてくれると嬉しいですね。

2学期の学年末考査が終了したので、テスト期間中に設置していたセンサーカメラを回収しました。季節は秋から冬に変わってきたわけですが、その影響でしょうか、前回の回収時に比べて撮影数が大きく減っていました。

毎年の話ではありますが、学校林に動物が最もたくさんやってくる時期は秋のシーズン(10~11月頃)です。理由としては、莵道高校の学校林はコナラなどのどんぐりを落とす樹木が多く、この時期は餌資源が豊富になっているからと考えられます。また、冬への備えとして、動物の行動が活発になり、活動範囲が大きくなっているのも影響していると思います。秋の時期は撮影数だけでなく、撮影される動物の種数も増え、いわゆる生物多様性が高くなっている時期でもあります。

というわけで、冬になると撮影数が減るのは毎年のことなのですが、今年はその減り幅が大きいような気がします。一気に少なくなったなぁという印象ですね。こういう季節変化を見ていくのも、この調査の醍醐味です。これから本格的に冬のシーズンになっていきますが、今冬はどんな動物がやってくるのか楽しみですね。

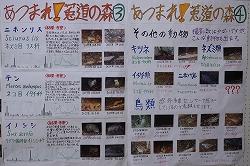

12月に入り、冬のシーズンが本格的に始まったような気がしますね。しかし、2学期期末考査の期間に入る前(11月中旬)に回収したセンサーカメラのデータは、まだまだ秋真っ盛りといった感じで、多くの動物が姿を見せていました。

今回も、タヌキ、アナグマ、ハクビシン、アライグマが撮影されていました。これらの動物は見た目が少し似ていることもあり、外来生物のパンフレットなどでは、見分け方が紹介されていることが多いように思います。ただし、この中で外来生物にあたるのはアライグマだけです。アライグマは北米からやってきた動物で、近年農作物などに大きな被害を出していることは有名ですよね。タヌキとアナグマは日本の在来生物(元から日本にいた生物)ですが、実はハクビシンについては、ちょっと微妙な立場だったりします。

ハクビシンという動物はどうも、元々は日本列島には生息していなくて、大陸の方からやってきたらしいのです。ただし、日本に入ってきた時期がよく分かっていなくて、江戸時代とか明治時代ぐらいではないかと言われています。そういう状況もあって、環境省としてはハクビシンを外来生物として扱っていません。しかし、同じグループの動物の化石が日本で見つかっていないことから、昔から日本にいたわけではないことだけは確かなようです。

ハクビシンは近年、京都府で増加傾向にあるようで、農作物を荒らしたり、家屋に侵入したり、色々と悪さをしています。学校林でも撮影数が増えていますし、今後が気になる動物ですね。

12月3日の京都新聞に、莵道高校科学部を取材した記事が載っています。学校林のセンサーカメラ調査についての記事です。機会があればご覧ください。

センサーカメラの設置場所を大きく変更して以来、2回目のデータ回収をしてきました。今回も秋の時期らしく、多種の動物が撮影されていました。

しばらく撮影されてなかったタヌキは今回も写っており、2頭で行動している写真もありました。10ヶ月近く撮影されてなかったタヌキですが、カメラの設置場所を変えてから普通に写るようになっています。こうなると、どうして今まで撮影されてなかったのか気になるところです。

水場(ヌタ場)の前に仕掛けたカメラには、相変わらず雄ジカの角研ぎや泥浴びが撮影されています。昨年までにも、こういった行動は撮影されているのですが、今年はこれまで以上にたくさん撮影されている気がします。シカの数は確実に増加していると考えられるのですが、やはりそれが関係しているのでしょうか。

色々と気になることも多く、今後の撮影が楽しみです。

莵道高校の学校林では、現在までに14種の哺乳類がセンサーカメラ調査により確認されています。その中には、キツネやニホンザルのように、ほとんど撮影されない動物もいれば、以前は普通に撮影されていたのに、最近は撮影されなくなった動物もいます。

そんな、最近撮影されなくなった動物がイノシシとタヌキです。イノシシは2020年12月、タヌキは2021年1月を最後に、まったく撮影されなくなりました。そんなイノシシとタヌキが、久しぶりに撮影されたのです!これは非常に嬉しい結果でした。

イノシシが撮影されなくなった理由は分かっています。実は近年、野生のイノシシの間では「豚熱」という病気が流行っており、これにより数を減らしています。以前、山城広域振興局の方にお話を聞く機会があったのですが、どうも昨年の冬頃に、宇治地区のイノシシは豚熱でほぼ全滅したらしいのです。というわけで、学校林でも姿を見なくなったイノシシですが、今回久しぶりに撮影されたということは、他の地域から新しく入ってきたということでしょうか。そうなると、今後少しずつイノシシの数は回復していくと思いますが、その先駆けが撮影されたのかも知れませんね。

タヌキについては、どうして撮影されなくなったのかよく分かりません。単純にタヌキの数が減っているのか、それとも学校林に魅力がなくなって来なくなったのか、何とも言えないところです。秋になり、また撮影されるようになったことから、学校林が餌場の一つになっていることは確かだと思いますが。

いずれにせよ、久しぶりのイノシシとタヌキの撮影でした。これからも、ちょくちょく姿を見せるようになって欲しいですね。

10月の終わり頃、畑で育てていたサツマイモの収穫を行いました。

科学部の畑では毎年サツマイモを育てているのですが、昨年はニホンジカによる食害にあってしまい、すごく小さいイモがほんの少しだけしか収穫できませんでした。その後、防除ネットを設置して畑を守るようになり、今年は夏の間にしっかり葉をつけて光合成していました。

そんな期待しながらの収穫だったのですが、結果からいうと、とても大きなイモが収穫できました。いや、大きすぎるくらいです。ここまで大きな塊になってしまうと、今度は調理するときに大変だろうという感じです。一つのイモに、栄養を蓄えすぎてます。

それでも、昨年の食害による不作を経験した後なので、ちゃんとしたイモが収穫できただけで嬉しいものです。一緒に育てていたワタもそうですが、今年の畑作りは大成功だったと思います。

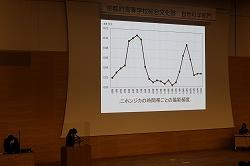

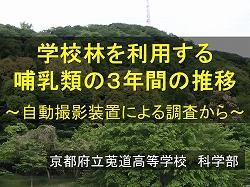

10月31日(日)に京都学・歴彩館で、令和3年度京都府高等学校総合文化祭の自然科学部門が実施されました。莵道高校の科学部は、生物部門で2つの研究発表をしてきました。

発表1「学校林を利用する哺乳類の3年間の推移~自動撮影装置による調査から~」

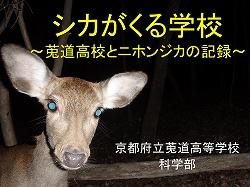

発表2「シカがくる学校~莵道高校とニホンジカの記録~」

どちらの発表も、学校林のセンサーカメラ調査で2018年度から2020年度までに記録されたデータを元に考察したものです。撮影データの記録・集計は大変な作業でしたし、そのデータから何が考えられるかは1学期からずっとやってきたものです。2学期に入ってからも、論文の作成や発表の練習と頑張ってきました。

発表後の質疑応答でもたくさんの学校から質問があり、良い研究発表ができたと思います。審査員の先生方からは、どちらの発表も高く評価していただけたようです。

そしてこの内、「シカがくる学校~莵道高校とニホンジカの記録~」が生物部門で「優秀賞」に選ばれ、令和4年度の全国高等学校総合文化祭に出場することが決まりました。応援ありがとうございました。

※ 発表内容が気になる方は研究論文をご覧ください。下のリンクからPDFファイルで見ることができます。

今年の莵道祭(文化祭)は、新型コロナウィルスの感染拡大による緊急事態宣言により、残念ながら中止となってしまいました。この期間中、科学部では展示発表や実験教室を行う予定でした。特に展示発表については、1学期から頑張って準備していたものだったので、お披露目する機会がなくなったことは本当に残念でした。

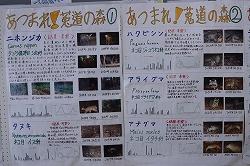

しかしこの度、それらの発表できなかったものを発表する機会が設けられました。10月25日~10月29日の期間中、せせらぎ前(体育館前)の渡り廊下で、科学部の展示発表が行われています。

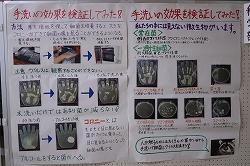

内容は、「センサーカメラで撮影された学校林の動物」と「手のひらについている細菌の培養実験」をまとめたものです。どちらも写真をふんだんに使った、視覚的にも楽しい展示となっています。莵道高校の生徒の皆さんは、期間中に是非じっくり見て欲しいと思います。かわいい動物や細菌のコロニーをお楽しみください。

そして10月27日には、科学部による実験教室も行われました。「人工イクラを作ってみよう」というテーマで、アルギン酸ナトリウムを用いた被膜をつくる実験をしました。参加してくれた生徒達は、科学部の部員と一緒に、中に水溶液を含んでぷるぷるした人工イクラ(?)を作っていました。

9月の終わり頃、センサーカメラの設置場所をすべて見直し、新しく3カ所のポイントを定めました。しばらくはこれらのポイントにカメラを固定して、場所によって撮影される動物に違いがあるのかを中心に調べていきたいと考えています。

そんな新しいポイントでの調査ですが、記念すべき1回目のデータを回収してきました。カメラの設置場所が変わったことによる影響は今後検証していくとして、今回撮影された動物だけを見てみると、秋らしく、多くの種類が撮影されていました。

今回ちょっと目立っていたのは、冬眠(冬ごもり)を控えたアナグマです。アナグマはこの時期、冬眠の準備をするために活発に行動し、ドングリなどをたくさん食べて栄養を蓄えます。学校林にもドングリや木の実が多く落ちていますので、それを食べにやってきているようです。

他にも、ニホンジカ、テン、タヌキ、イノシシ、ニホンリス、ハクビシン、アライグマなどが撮影されており、やはり秋はたくさんの動物が学校林にやってくるのだなと、季節を感じる結果となりました。

話は変わりますが、今週の日曜日(10月31日)は、京都総合文化祭自然科学部門の研究発表があります。科学部では、センサーカメラ調査に関する研究を2つ発表する予定です。現在、発表用のパワーポイントが完成して、発表の練習を行っているところです。残り1週間でどこまで練習できるか分かりませんが、応援よろしくお願いします。

9月以降、畑で大きくなったワタからはたくさんのコットンフラワーが採れているわけですが、10月も後半になろうという今になっても、まだまだ新しいコットンフラワーができています。雨に降られたりすると汚くなってしまうので、定期的に採集してますが、当初の予想を超えた量になりつつあります。

採集したコットンフラワーの一部は、コットンをほぐして中に包まれている種を回収しています。コットンを手でちぎりながらやっていくのですが、すでに春に植えたとき以上の種が回収しているので、その気になれば来年もワタが作れますね。ほぐした「綿」もたまってきており、そのまま布にでも詰めればヌイグルミが作れそうです。この綿をどう利用していくのかも、そろそろ考えていかなければなりませんね。

サツマイモの方もいつでも収穫できそうな状態になっており、まさしく「実りの秋」といった科学部の畑です。

センサーカメラの撮影データを確認していると、たまに素晴らしい写真や映像が撮れていることがあります。過去にも、子連れのイノシシ家族、兄弟でじゃれ合うタヌキなど、良い姿が撮影されました。中でも特に、水場の前に仕掛けているカメラは面白いものを捉えることが多いです。

学校林の奥、スギが並ぶ場所には、水がたまる場所があります。ここは様々な動物が水を飲みに訪れるだけでなく、ニホンジカやイノシシが泥浴びをする「ヌタ場」にもなっています。

写真を見ていただきたいのですが、この場所に立派な雄のニホンジカがやってきました。この雄ジカが泥浴びをして、さらに周りのスギの木に角を擦りつけるシーンが撮影されたのです。写真だけでなく動画も一緒に撮れるカメラだったので、泥を浴びる姿、角を擦りつける姿がしっかり残されていました。

単純に通り過ぎる姿を写すだけのことが多いセンサーカメラですが、こうやって動物の営みを撮影できることもあるのです。

Copyright (C) Kyoto Prefectural Todoh Senior High School. All Rights Reserved.