(新学科)農業生産科 動物資源コース

農業生産科

「目指せ、京都の農業を支えるスペシャリスト!」

京都の農業を支えたい!

京都の農業を支える人材を育成する

作物栽培と家畜飼育の基礎から生産・流通・経営までを専門的に学び将来、地域の担い手となり、京都の農業を支える人材を育成します。

動物資源コース

乳用牛を中心に、飼養管理・繁殖技術を学び、モデル農場を目指す

役立っています!

2025年12月11日

先日行われたコラボイベントの際、都ホテル京都八条様から、餌を入れておくための「大きいバケツ」とバケツを干す「バケツラック」を贈呈していただきました。

これは、イベントに参加された方々からの贈呈品でもあり、畜産流通コースの生徒・職員より心より感謝を申し上げます。

割れたバケツを使いながら餌を与えていた時期もあり、不便に感じることもありましたが、贈呈品が届いてからは作業がスムーズに進み、ウシと触れ合える時間が増えました。

ありがとうございました。

TV放映のお知らせ

2025年09月12日

本校で撮影された「一球入魂!(農芸高校編)」が、KBS京都テレビ「おはよう輝き世代」で放送されます! ぜひご覧ください。

《放送日》 9月21日(日)6:00~ 9月22日(月)10:00~(再放送)

「行き活きトーク」TV放映

2025年08月28日

KBS京都テレビ「あったか京都」にて、本校を会場に「畜産業の未来を育てる」をテーマとした行き活きトークが放送されました。農芸高校生が描く畜産業の未来や、京都の食を守るために必要なことについて意見交換が行われ、地域と産業をつなぐ大切な学びの場となりました。番組の様子はKBS京都テレビのYouTubeからもご覧いただけます

「課題研究発表会」農業生産科

2025年01月23日

この日は農業生産科の課題研究発表会でした。前日の園芸技術科に引き続き、実のある発表ばかりで、質疑も活発に行われていました。来週、環境創造科の発表が最終となります。

≪発表内容≫

〇「安心・安全でおいしい和牛肉を京都の皆様へ~農場HACCPの取組・普及活動~」畜産流通コース

〇「酒造原料米 京の輝き 試験栽培」作物コース

〇「専用機械がないなかでのチーズ作り」動物資源コース

〇「イネの再生二期作の試み~地球温暖化を味方にした栽培方法の模索~」作物コース

〇「南丹市での白小豆栽培の試み~省力化を目指した株間の検討~」作物コース

校外研修 ー沖之須牧場(静岡県)ー

2024年12月27日

動物資源コース2年生の内田望愛さんが、静岡県掛川市の『沖之須牧場』にて、6泊7日の宿泊研修に参加しました。 内田さんは『学校で勉強した事を将来に活かすために、酪農家さんでより体験的に学ぶ事も大切!』と考え、この研修に臨みました。その意欲が実り、多くの新しい知識や技術を吸収するとともに、職業意識をさらに高める機会となりました。 この経験を今後の学習や進路活動に活かしてください。

ホルスタイン技術講習会

2024年12月18日

ホルスタインショウに向け、専門家を招いて技術講習会を開催しました。この講習会では、共進会に出品する牛の毛刈りやリード、コンディション調節、選畜のポイントなどについて専門的な指導を受け、動物資源コースの生徒や教員のスキルアップを図りました。

くるくる種まき

2024年11月11日

動物資源コースと畜産流通コースの3年生が牧草「イタリアンライグラス」の播種を行いました。イタリアンライグラスは、成長が早く、飼料としても栄養価が高いため広く利用されています。

北海道ホルスタインウィンターフェア2024に2名の生徒が挑みました

2024年11月06日

中井 蒼空

北海道での共進会に参加させていただくことができるとわかったときから、楽しみで楽しみでしょうがありませんでした。日が近づくにつれ、本場北海道の酪農家さんのところで、共進会に出る牛の管理だと考えると、緊張が増してきました。

作業は、最初の荷下ろしから始まり「いよいよ始まる」という高揚感がありました。私がお世話になった「大樹町」の同志会の方々は大変優しくしてくださり、過度な緊張感は和らぎ、作業を楽しむことができました。また、一つ一つの作業の意味を考え、「大樹町」の出品牛のために頑張りました。

私は今回のウインターフェアにおいて、とても悔いていることがあります。それはリードマンコンテストで、上位入賞できなかったことです。始まる前に先生から「集中しろ」と何回も言われたにもかかわらず、集中しきれず結果を残すことができませんでした。集中できなかったというより、「勝つ気持ちが全然足りなかった」と、猛省しています。どんな時でもどんな状況でも「強い気持ち」を持って、「絶対に勝つ」と自分を鼓舞して挑まなければならないのに、不甲斐ない自分にとてもガッカリしています。前日の夜のリードマン講習会では、名だたる牧場のレジェンドと言われる酪農家の皆様に、丁寧に教えていただいたのに、それを最大限活かせなかった自分に、本当にガッカリしています。「絶対に勝つ」と思わなければならないのは、そこに至るまでに多くの人の努力や夢や想いがあるからです。私一人でその場に立っているわけではないからです。多く人の気持ちに報いるために、私は「勝つ」という気持ちを忘れてはいけなかったのです。本当に申し訳ない気持ちでいっぱいです。

このように私にとっては心苦しい大会でしたが、本場の北海道の牛群レベルの高さを目の当たりにできたこと、大樹町の皆様の暖かさに出会えたこと、乳牛と本気で向き合う人たちに出会えたことは、とても良い思い出です。この全ての想いを心に留め、来年10月、必ず北海道の地に立ち、雪辱を果たします。

最後になりましたが、このような機会を与えてくださった「十勝乳牛改良同志会連合会」の皆様、本当にありがとうございました。

立木 蒼乃

私は今回、北海道ウィンターフェア後継者育成事業に参加して、たくさんのことを学びました。初めての共進会で、何をすればいいのかも全くわからず、会う人たちも初めての方ばっかりで、ワクワクよりも緊張の方が大きかったです。

大会の前は、「牛を汚さないようにすること」しか知らなかったのですが、本番で自慢の牛を最高の状態で見てもらえるように、やることがたくさんありました。あまり餌を食べていないようなら、餌の種類を変えてあげて、食べるものを与えることや、出場時間に合わせてタイミングを見計らって搾乳をすること、餌を工夫してお腹の張りを強調させることなど、牛の体調やそれぞれの牛の特徴を考慮して大会に備えることを知りました。

牛が汚れないように一緒に見ていた大学生の方は、牛が糞や尿をしようとした瞬間に素早く反応して、バケツで受け取るまでのスピードがとても速くて驚きました。「牛を絶対に汚さない!」という強い気持ちが伝わってきて、私も頑張りました。一人一人が、「この牛が絶対に勝つんだ」と思い行動されているのだと分かり、私もその一員にならなければと思いました。

そして、リードマンコンテストにも初めて出場しました。前日の夜のリードマン講習会で、歩くスピードや牛の背筋を真っ直ぐにする方法などを教えていただき、牛が優雅にきれいに見えるような「見せ方」も大切なのだと知りました。コンテスト自体は、とても緊張していて、ほとんど覚えていませんが、終わった後の「やりきった感」は、とても心地よかったので、また挑戦したいと思います。他のリードマンの方たちは、牛の首が安定していたり、足の揃えが上手だったりなどし、私はどのようにすれば牛がきれいに見えるのかを考えるようになりました。これも講習会を開いてくださったので、様々な視点からリードを観察できるようになったからだと思います。また学校でも練習を重ね、牛の良さを上手く見てもらえるリードマンになりたいです。

この2日間は、本当に初めてのことばかりで、戸惑うこともたくさんあり、たくさん迷惑をかけたと思いますが、皆さんに本当に優しく親切にしていただき、多くのことを学ぶことができました。今回の経験で、自分自身の改善点も見つけることができ、これからの自分が楽しみになってきました。今回、本当にお世話になった「帯広市川西」の同志会の皆様、このような機会を設けてくださった「十勝乳牛改良同志会連合会」の皆様、本当にありがとうございました。

第10回「京のこだわり畜産物生産農場」登録証交付式を行いました。

2023年01月11日

令和4年11月26日、京都府総合見本市会館(京都パルスプラザ)にて、「京のこだわり畜産物生産農場」の登録交付式が執り行われました。

▼畜産課HP

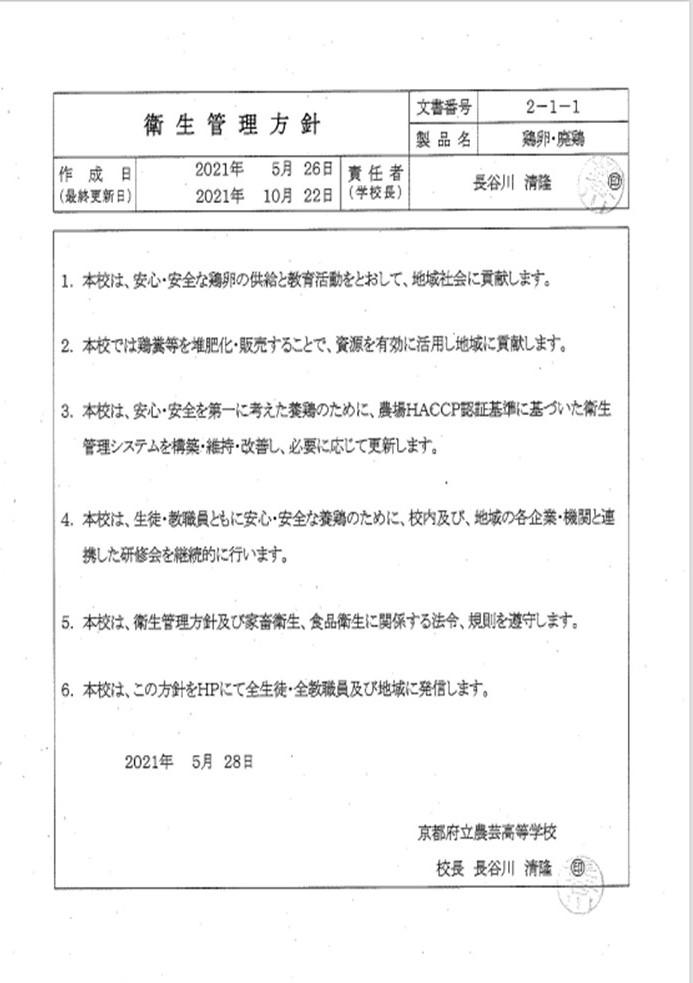

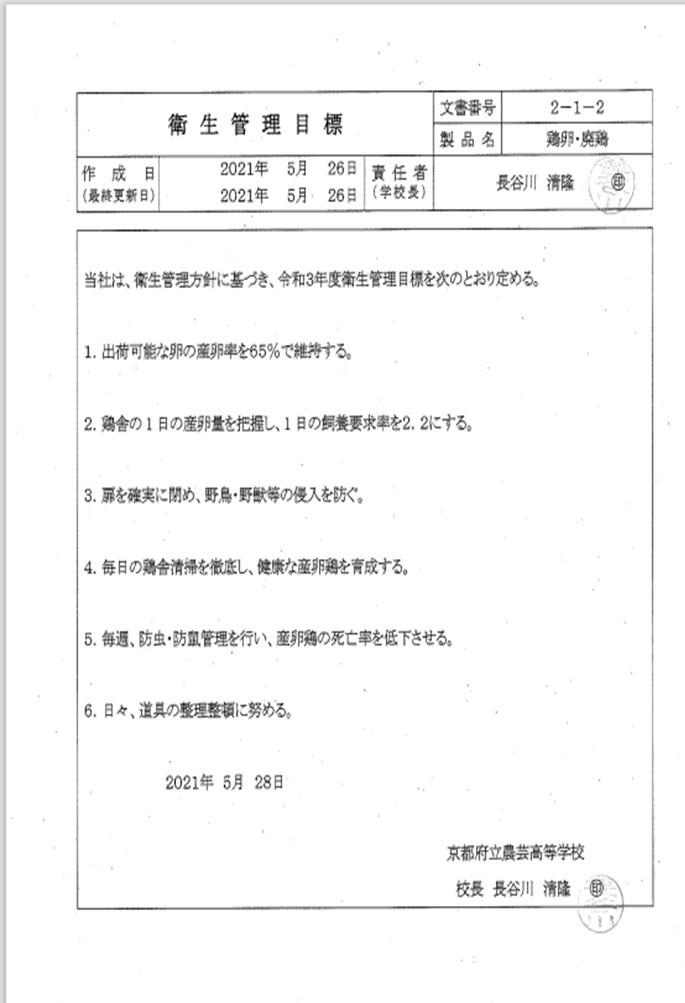

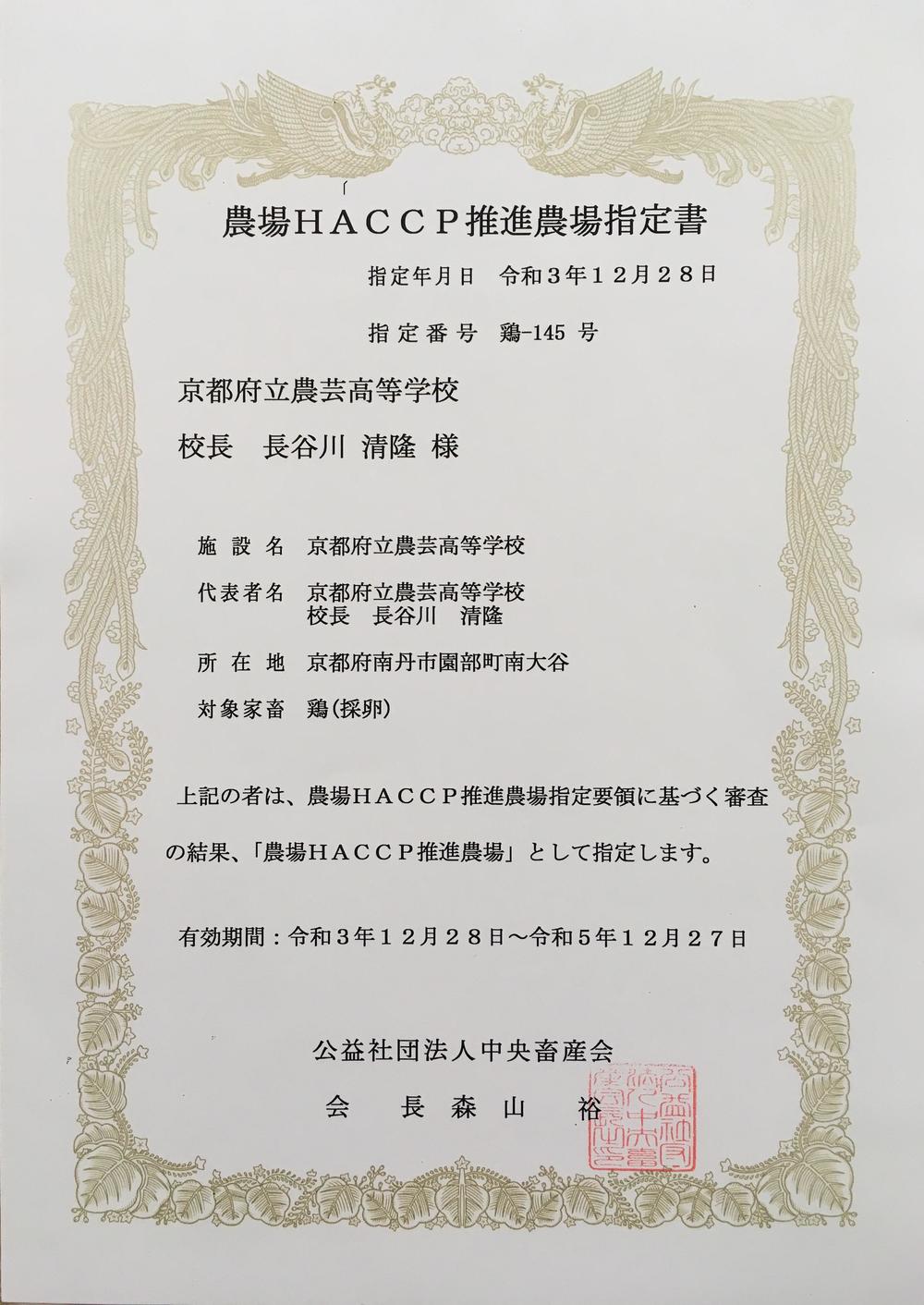

農場HACCP推進農場の指定決定

2022年02月10日

この度、本校の鶏舎が「農場HACCP推進農場(区分:採卵鶏)」に指定されました。

高いレベルの飼養衛生管理技術の指導と、安全・安心な卵の継続を提供するために、引き続き日々の鶏舎管理と飼養管理技術の更新・改善を行って参ります。

同時に「農場HACCP認証農場」への認証も目指します。

※衛生管理に関して本校の畜産施設へ来校して頂く際にお願いすることもありますが、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

COPYRIGHT (C) 京都府立農芸高等学校