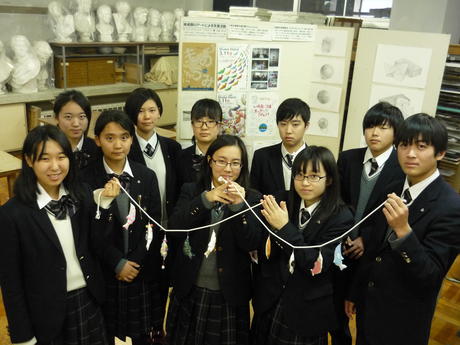

美術部ではアートによる支援活動を続けています。「Shake Hand 3.11」とは、震災によって故郷を離れざるをえなかった人たちが、鮭が生まれた川に戻るように、近い日、家族とともに暮らせるようにと願いを込めた東北支援チャリティー展です。東北・岩手でつくられた手のひらサイズの白い布地の鮭を購入し、それを土台にして、色を塗ったり、飾りをつけたりして、自由に<加飾した鮭>をつくりました。復興へのメッセージを添えた<加飾した鮭>は、東北・岩手に戻り、チャリティー販売され、売上金は被災地に寄付されます。会期は、3月8日(金)~12日(火)の10時から16時まで、場所は、おおつち おばちゃんくらぶ(岩手県上閉伊郡大槌町)です。

今年も様々な<加飾した鮭>が出来上がりました!復興へのメッセージも添えました!

木工スツールが完成しました!12月には講師の先生と合評会をしました。1枚の板から、切断、鑿(のみ)でのほぞ作り、やすり掛け、座面と脚との接合方法など、多くの技術を学びました。最後に、オイルでの塗装方法を学び、冬休みに2回塗装をして、完成させました。

作品は、芸術展で展示発表します。是非、観に来てください!

美術部の木工ワークショップでは、木っ端を使ったミニオブジェを美術部員が丁寧に教えます。対象は、小学生・中学生ですが、一般の方も参加出来ます。是非、体験してみてください!

第10回芸術展での作品展示は2月23日(土)9時30分から17時まで、24日(日)9時30分から15時まで、美術部木工ワークショップは24日(日)10時からと13時から約1時間程度です。23日(土)には、茶道部呈茶や音楽選択者発表、吹奏楽部の発表もあります。詳しい時間は本校HPにチラシとともに掲載していますので御確認ください。

美術部は『高校生「京の文化力」外部講師による技術指導』の対象校に選ばれ、今年は天然木材による「木工スツール」の制作をします。講師は宇治在住の木工作家・柳原裕子さんで、初回は木材についての講義を受け、木工スツールのデザインから、適した木材の選び方を教えていただきました。また、天然木材を扱う「黒田木材店」で、店主・黒田義正さんに、選んだ木材の特性についての特別講義も受けました。4mもある天然木材を見るのは初めてです。所狭しと並んでいる木材の美しい木目を見て、そして独特の香りに包まれて、これからの制作の励みとなりました。次回は7月に、5分の1スケールの模型づくりと図面の書き方を学びます。

昨年度に引き続き、「第2回 Shake Hand 3.11 in おおつち」に参加した。

『Shake Hand』とは、震災によって故郷を離れざるをえなかった人たちが、鮭が生まれた川に戻るように、近い日、家族とともに暮らせるようにと願いを込めた東北支援チャリティー展です。

東北・岩手でつくられた手のひらサイズの白い布地の鮭を購入し、それを土台にして、色を塗ったり、飾りをつけたりして、自由に〈加飾した鮭〉を作成しました。芸術展で展示した後、岩手の会場に送りました。

産経新聞(1月24日水曜日)に掲載されました。

「第2回 Shake Hand 3.11 in おおつち」は平成30年3月9日(金)から13日(火)まで、岩手県大槌町の「おおつち おばちゃんくらぶ (旧・植田病院)」で開催されました。