平成31年4月8日(月)、第11回入学式を挙行しました。城南菱創高校の制服に身をつつんだ新入生が次々と登校しました。

城南菱創高校第13期生となる普通科160名、教養学科80名、計240名が吉川校長より入学許可を受けました。

吉川校長は式辞の中で、「城南菱創生になりたいという夢が叶ったのは、みなさんが努力を積み重ねたことはもちろん、友人や先生、家族などまわりの支えがあったからだと思います。新たなスタートに際し、今一度まわりの支えに感謝し、今後の決意を新たにしてください。」と述べられました。

さらに、「高校生活では、『主体的に学ぶ』、『協力して生きる』、『夢を育む』の三つを大切にしてほしい。」と述べられました。慶應義塾創始者である福沢諭吉の「世の中で一番楽しく、立派な事は、一生涯を貫く仕事を持つこと」という言葉を引き合いに出され、「本校在学中に自らの『夢』を育み、その夢に向かって自分の可能性を磨いてほしい。」と新入生のみなさんに激励の言葉を送られました。

3月20日(水)、終業式を行いました。橋本太美雄校長は式辞の中で、3月1日に行われた卒業式について話され、その中から3つのことを伝えられました。

「1つ目は『自信と挑戦』で、是非、自信をつけるために何事にも積極的に行動し、逃げたりへこたれずに、前に進んでください。」と述べられました。

「2つ目は『出会い』で、この城南菱創高等学校でも多くの友人や先生方との出会いがありますが、その一つ一つを大切にし、礼儀を持って丁寧に対応すればきっとよい人間関係が生まれ、自分も相手も幸せになるでしょう。」と述べられました。

「3つ目は『感謝と思いやり』で、私たちは、友達や先輩、後輩、先生や地域の方々、家族の皆さんに支えられて成長しています。全てのことに感謝し、周囲の人や事柄に気配りをし、思いやりを持って接してほしいと思います。」と述べられました。

次に、12年前に開校準備に関わった話をされ、「開校から10年、各学年の先輩たちは、歴史と伝統を積み上げていこうと積極的な気持ちと愛校心を持って高校生活を送り、今の城南菱創を築き上げてくれました。」と述べられました。

最後に、「皆さんは、一人一人、社会の、お父さん、お母さんの、そして私にとってかけがえのない宝です。その宝は、限りない可能性を秘めており、今後、一層光り輝くでしょう。『いま輝きの瞬間』皆さんの充実した高校生活と輝く未来に幸多かれと願います。」と締めくくられました。

終業式に引き続き、教務部長講話と生徒指導部長講話があり、最後に部活動の表彰がありました。

部活動の表彰

<弓道部>

[平成30年度京都府公立高等学校弓道大会]

女子団体の部 第2位 殿元 南帆、中村 沙良、加藤 美優

男子個人の部 第5位 中島 颯斗

<美術部>

[第39回近畿高等学校総合文化祭京都大会]

ポスター原画 入賞 松崎 菜月

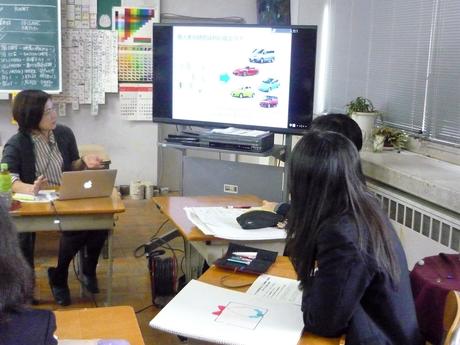

ART MIX(3年生選択科目)で、2学期に「総合芸術としての茶道」を様々な科目を横断した授業を行いました。

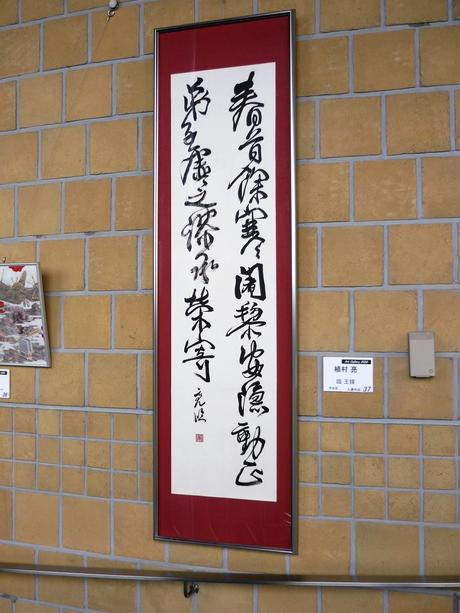

地歴・公民科教諭より茶の歴史についての講義を、国語科教諭より禅語についての講義を受けて、書道担当者による茶掛けの制作をしました。工芸担当者による織部焼きの茶道具の制作と和菓子のデザインも行いました。

今回、外部講師による和菓子制作体験も行いました。講師は、きねや菓舗の上田悟史先生で、和菓子の歴史の講義や「工芸菓子」という飴でできた芸術品のようなお花の紹介と、菊の和菓子の作り方を教えていただきました。生徒の和菓子アイデアの講評と実演もしていただきました。まるでマジックのように次々と和菓子が出来上がる様子に皆びっくりし、最後に、自作の和菓子をお抹茶で美味しくいただきました!