4月30日(火)~5月3日(金)の4日間、スカラー室(自習室)を閉室します。

尚、その期間はトイレ改修工事に伴い、騒音が発生する予定です。

ご理解、ご協力を宜しくお願いします。

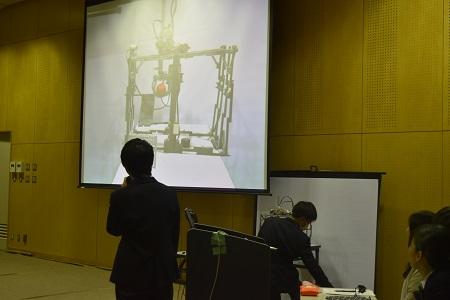

本校では、教養科学科生徒の探究心・創造性・独創性の伸長のため、GSP(グローカル・スタディーズ・プログラム)の一環として、総合的な学習の時間を「こだわり学」と称して、様々な活動に取り組んでいます。2年次では、生徒が独自のテーマで課題を設定し、研究(ゼミ活動)を行っています。そのまとめとして、4月15日(月)、3年生の代表が教養科学科の2、3年生に向けて校内発表を行いました。

昨年度は、「国語ゼミ」「数学ゼミ」「化学ゼミ」「社会ゼミ」「物理ゼミ」「生物ゼミ」「地学ゼミ」「英語ゼミ」の8つが開講され、各ゼミ内で発表を行い代表を選出しました。

[各ゼミの紹介](発表順)

地学ゼミ代表 上野零人さん 「 古生物について」

社会ゼミ代表 清水琉圭さん 「 ウトロの今 」

物理ゼミ代表 天野涼太さん 垣内菜々子さん 笹嶋俊孝さん 「 UFOキャッチャー 」

生物ゼミ代表 砂原歩実さん 「 メダカの色覚 」

数学ゼミ代表 重藤瞭介さん 「 数学と芸術 」

国語ゼミ代表 澤井南さん 「『猫の物語』で見る今と昔のベストセラー 」

化学ゼミ代表 澤田萌々子さん 井上真鳳さん 田嶋天さん 「 ケミカルライト 」

英語ゼミ代表 安藤梨香子さん 小野笑花さん 林奈々美さん 「 Using Wooden Buildings to Create a Sustainable Society 」

各ゼミ代表者は、1年間の研究成果を伝えたいという熱意が充分に伝わる発表を行いました。いずれも甲乙付けがたい内容でしたが、最優秀賞に「生物ゼミ」が、優秀賞に「国語ゼミ」が選出され、表彰されました。

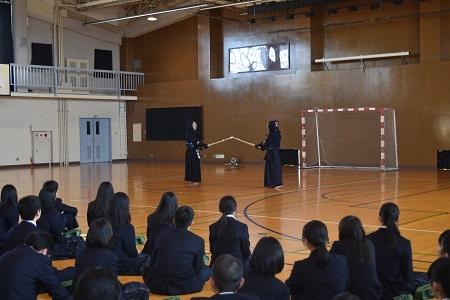

4月8日(月)、一学期始業式を行いました。

吉川校長は式辞の中で、「高校の三年間で人間的に成長してほしい。新入生を迎え、一つ学年が上がったみなさんには、これまでの高校生活での学習態度や友人関係を振り返り、その質の向上に努めてほしい。」と述べられました。続けて、昭和初期の首相である濱口雄幸(はまぐちおさち)の言葉から、「清風万里」という言葉を紹介されました。これは、目標に向かって全力を尽くした後には、結果の如何にかかわらず身の中に爽やかな風が吹き渡るという、達成感や充実感に溢れた心境を言い表しています。「学習や部活動など様々なことに全力でチャレンジすることで、優しく豊かな人間性を持った城南菱創生として大きく成長してほしい。」と生徒たちにエールを送られました。

始業式に先立ち、着任式が行われました。着任者を代表して左近副校長が挨拶されました。始業式終了後には、進路指導部長の澤井先生からのお話があり、これからの受験に向けて、「しんどいことは力をつけるチャンス。時には楽な方に流れるのを我慢して、自分の成長のために頑張ってほしい。」と述べられました。