令和元年9月27日金曜日、第11回創華祭(体育の部)を行いました。

堂々たる入場行進に始まり、赤、青、白、黄、緑、橙の6つの団で熱く競い合いました。結果の如何に関わらず、皆全力で競技に、応援に、取り組むことができました。

閉会式では、校長先生がラグビーの「ノーサイド」の精神を引き合いに出されました。全生徒が団や学年を越えて互いの健闘をたたえ合って拍手をし、締めくくりとなりました。

改めまして、観覧に来てくださった保護者の皆様、ありがとうございました。また、近隣の皆様には、 ご理解・ご協力いただきありがとうございました。

〈各団スローガン〉

赤:火樹銀花(かじゅぎんか) ~輝け大空に赤組魂~

青:青々堂々(せいせいどうどう) ~たかぶる ひたぶる WE ARE BLUE~

白:白力虎(はくりきこ) ~全員 白でまぶしてやるぜ~

黄:やる黄・げん黄・ゆう黄 ~キンキラキンにさりげなく~

緑:大革命大激震大胆不敵

橙:橙魂注入(だいこんちゅうにゅう) ~燃え上がれ カルシウム~

〈総合結果〉

優 勝:橙団

準優勝:白団

第3位:黄団

盛況のうちに幕を閉じた創華祭(文化の部)でした。

1年生から3年生まで、全クラスが演劇を行うのが城南菱創高校の文化祭の特徴です。

各クラスの演技の様子を写真で紹介したいと思います!

まずは、1年生!

初めての創華祭での演劇でしたが、どのクラスも精一杯準備をして本番に臨むことができました!

1年1組 ALICEー不思議の国からの贈り物ー

1年2組 スイッチを押すとき

1年3組 花盛りの君たちへ

1年4組 Keep on believing -Cinderella Another story-

1年5組 DREAMER

1年6組 異端白雪

続いて2年生!

舞台を広く使ったり、細部まで凝った舞台装置など、様々なところに工夫が見られました!

2年1組 夏色を探して

2年2組 Do you need me?

2年3組 特別列車の案内人

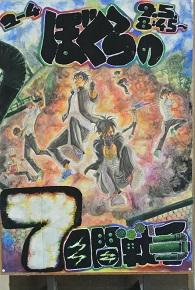

2年4組 僕らの7日間戦争

2年5組 White Sin

2年6組 Angel Tear~人形の見る夢~

最後に三年生!

流石は最高学年。演技力や演出など、総合的にクオリティの高い演劇を見せてくれました!

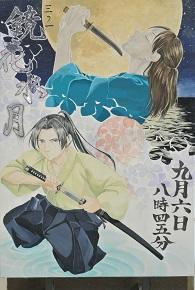

3年1組 鏡花水月

3年2組 ダブリンの鐘つきカビ人間

3年3組 人間になりたがった猫

3年4組 ノートルダムの鐘

3年5組 ハムレット

3年6組 銀河旋律

どのクラスも熱い演技を見せてくれました!

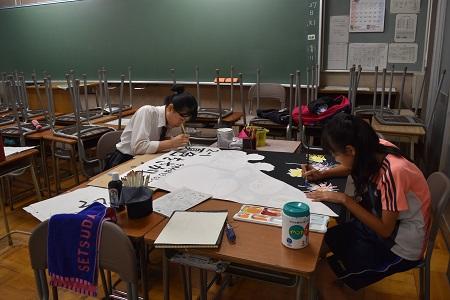

こうした文化祭当日のパフォーマンスは、舞台裏での努力あってのもの。

準備の段階でも多くの生徒が真剣に取り組んでいました。

創華祭(体育の部)でも、城南菱創生が活躍してくれることを期待しています!!

第10回創華祭(文化の部)を9月4日~6日の3日間にわたって行いました。総学ダンスでの盛大な幕開け後、全クラスが演劇を次々と披露しました。とりわけ3年生の演劇は完成度が高く、熱演に大きな拍手が送られました。

また、美術・科学・ボランティア・家庭・茶道などの文化系の部や芸術科目選択者も、日頃の活動の成果を披露しました。昨年度に続き書道部のパフォーマンスが行われ、多くの観客を魅了しました。さらにPTAによる販売もあり、とても好評でした。

演劇3年の部の最優秀賞 3年4組「ノートルダムの鐘」

演劇3年の部の優秀賞 3年2組「ダブリンの鐘つきカビ人間」

演劇3年の部の優秀賞 3年1組「鏡花水月」

演劇2年の部の最優秀賞 2年5組「White Sin」

演劇2年の部の優秀賞 2年2組「Do you need me?」

演劇2年の部の審査員特別賞 2年4組「僕らの7日間戦争」

演劇1年の部の最優秀賞 1年5組「DREAMER」

演劇1年の部の優秀賞 1年6組「異端白雪」

ポスターの部の最優秀賞 2年4組「僕らの7日間戦争」

ポスターの部の最優秀賞 3年1組「鏡花水月」

ポスターの部の優秀賞 2年2組「Do you need me?」

ポスターの部の優秀賞 1年2組「スイッチを押すとき」

8月26日(月)、2学期の始業式を実施しました。残暑が厳しい中、生徒たちは元気に登校してきました。式に先立ち、新しく着任されたシム・ヒジン先生の紹介が行われました。

吉川校長は式辞の中で、一昨日の学校説明会について振り返り、「多くの菱創生の協力のおかげで、よい説明会となりました。まさにチーム菱創でした。」と述べられました。

また、弓道部の全国大会出場と、男子ハンドボール部の近畿大会ベスト8、全国大会のフットサル競技の長尾君やボウリング競技の畑さんが準優勝をしたことについて触れられ、「私自身もとても勇気づけられました。」と述べられました。

2学期の文化祭では、「各クラス、各部や各教科でよりよいものをつくりだしていくために、全力で協力し、準備期間の一瞬一瞬を楽しんで取り組んでほしいと思います。私もとても楽しみにしています。」と述べられました。

3年生には、「自分を信じることと、最後まで諦めない気持ちをもって取り組むことが大切かなと思います。」と述べられ、2年生には、「将来自分は何をしたいのか考えてほしいですし、また、部活動の中心として、全力でかつ楽しむことで、日々の密度を高めてほしいと思います。」と述べられました。1年生には、「高校生活も本格化します。入学してきた時の気持ちを思い返し、新たな気持ちで一日一日を大切に過ごしてほしいと思います。」と述べられました。

次に、ラクビーワールドカップについて触れられ、「ラクビーの3つの魅力は、『多様性』と、『One for all, all for one』、『ノーサイド』のスピリットで、これからの世の中を生きていく上で最も大切なことの一つだと思いますし、創華祭においても、全力で取り組み、最後は『ノーサイド』で、チーム菱創として全員で互いに称え合ってもらえれば最高だと思います。」と述べられました。

最後に、平尾誠二氏のことばの『心の声に従え』について述べられ、「平尾氏は、自分の可能性を最大限に活かすためには、自分の『心の声』に耳を澄ませなければならない。『自らの心』から発した決意は、主体的に進むことができ、充実感が違うのだと思います。」という言葉を紹介されました。「この2学期をよりよいものとするためにも、皆さん一人一人が、自らの『心の声』に耳を澄まし、主体的に動くことで、自分の可能性を伸ばすことができる2学期になればと思います。菱創生ならできると思うし、切にそう願っています。」と述べられました。

次に、進路指導部長の澤井先生と生徒指導部長の西山先生よりお話をいただきました。

部活動等の表彰を行いました。

1学期及び夏期休業中に、顕著な活躍をした部や生徒に対して、表彰や成績の紹介が行われました。

JFA 第6回全日本U-18フットサル選手権大会 長尾 瑛土 準優勝

第34回東海北信越高等学校ボウリング選手権大会 女子個人 畑 紗矢香 準優勝

第58回京都府高等学校放送コンテスト兼第65回NHK杯全国高校放送コンテスト京都大会 ヴォイスアクト部門 岩崎陽 3位、鈴木 多恵 5位、杉本 留奈6位

8月10日(土)~8月16日(金)の7日間、業務休止期間とします。

その間、生徒登校および部活動は禁止です。

ご理解、ご協力を宜しくお願いします。

7月19日(金)、1学期終業式を行いました。

式では、吉川校長からあいさつがあり、まず初めに、1学期を振り返り、野球部の試合について触れられ、「野球部だけでなく、どの部も上級生の一生懸命頑張る姿が、下級生を引っ張っている」と述べられました。その中で、弓道部が全国大会や近畿大会出場、ハンドボール部は男子が近畿大会の出場やベストセブン賞、そして男女でそれぞれ優秀選手賞を受賞し、みんなで、協力して取り組む中で、人間的に大きく成長していると述べられました。

本校初めての2年生の東北・東京研修旅行では、「離村式のとき別れをとても惜しむ瞬間となり、相手にやさしい、相手の気持ちを考えて、ともに行動できる菱創生ならではのファームステイとなったと思います」と述べられました。

また、そのことに関連して「リスペクト」ということばについて触れられ、「互いに違いを認め合った上で、リスペクトし合える関係ができれば、人間関係はどれほど豊かになるかと思います。本校には、自他をリスペクトする雰囲気、校風が豊かにあり、このことを校長として誇りに思いますし、みなさんの力でさらに高めてほしいと思います」と述べられました。最後に、「みなさん一人一人には、自分の想像以上に可能性があり、それを生かすためにも、この夏休み、一日一日を大切に過ごしてほしいと思います」と述べられました。

次に教務部長小西先生と生徒指導部長の西山先生よりお話をいただきました。

最後に、AETのアマンダ先生の離任式が行われました。式の中では、生徒会副会長の3年の森さんから花束の贈呈と感謝の言葉を送り、アマンダ先生から英語で「城南菱創でともに過ごした皆さんに感謝します。特に、生徒の皆さんはいつも授業で頑張ってくれてありがとう。城南菱創での思い出は忘れません。」と別れの挨拶をいただきました。

次に部活動の表彰と壮行会が行われました。

<弓道部>

全国高等総合体育大会弓道大会京都府個人2次予選会兼近畿高等学校弓道大会京都府個人予選会

岩渕 絵理 1位 近畿大会および全国大会に出場

浅利 美羽 2位 近畿大会および全国大会に出場

齋藤 舞 9位 近畿大会に出場

全国高等総合体育大会弓道大会京都府団体2次予選会兼近畿高等学校弓道大会京都府団体予選会

男子3位 女子3位 近畿大会出場

春季高等学校弓道大会

女子団体2位

浅利 美羽 女子個人3位

織田 悠雅 男子個人4位

<男子ハンドボール部>

第70回全国高等学校総合体育大会京都府予選 兼 第62回近畿高等学校選手権大会京都府予選

第3位 近畿大会出場

原田 陽太 ベスト7賞 優秀選手

原田 裕斗 優秀選手

<女子ハンドボール部>

林 菜暖 優秀選手

<体操部>

第72回京都府高等学校総合体育大会

女子団体 第4位

松井 玖留実 体操競技女子3年生の部個人選手権 5位

<女子テニス部> 第72回京都府高等学校総合体育大会 女子団体 Bブロック準優勝(インターハイ予選ベスト8)

<ボウリング>

令和元年度 京都府高等学校総合体育大会 ボウリング競技の部

畑 紗矢香 女子個人 優勝

「高体連加盟校全国選抜大会」に京都府代表選手として出場決定

<フットサル>

JFA第6回 全日本U-18フットサル選手権大会大会

長尾 瑛土 優勝

『JFA 第6回全日本U-18フットサル選手権大会』への出場決定