GSP 高大連携授業「理数化学」

教養科学科では、1年次から目的・進路意識を高め、探究心や創造力を培うため、大学や研究機関との連携授業を通して様々な取組を行います。

そして専門性を高める機会を充実させるためのすべてを、グローカル・スタディーズ・プログラム(GSP)として系統的に位置づけています。

自然科学や科学技術に対する興味・関心を高め、科学的・数学的な思考力や物事を論理的に考察・分析する能力を錬磨し、より専門性を高める機会と捉えています。

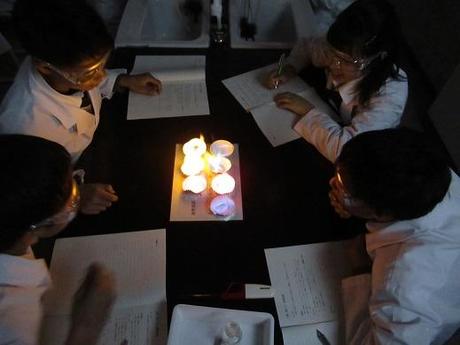

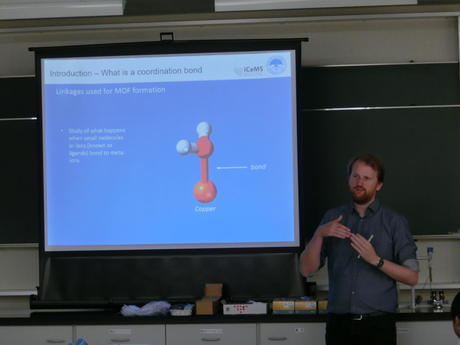

教養科学科2年次生の取組として、10月29日(火)、大阪府立大学の八木繁幸教授を講師にお迎えして、「化学発光から化学を学ぶ」という授業を実施しました。

内容は、炎色反応の実験とルミノール反応の実験、さらにルミノール反応の実験を元に警察の鑑識官になったつもりで、血液のしみこんだハンカチを探し出すというものでした。最後にホタルの発光現象の実験も行いました。

教養科学科の人文・社会科学系統では、GSP(グローカル・スタディーズ・プログラム)の一環として、2年次に「文学探究」を開講しています。「文学探究」は、宇治という地域に目を向け、そこから広く文学や世界に視野を広げることをねらいとしています。オリジナルテキストを活用して文学における「宇治」を学び、さらにフィールドワークを通して宇治の歴史的景観を学習する機会にしています。また、学芸員による「特別講義」を受講することによって、宇治についてより深く学ぶ取り組みを行っています。

源氏物語ミュージアムの見学

「総合芸術としての茶道」の授業の一環で、『きょうと食いく先生派遣事業』を利用し、外部講師に「きねや菓舗」の上田悟史氏を招き、和菓子についての講義と、和菓子づくり体験指導、和菓子デザイン講評をしていただきました。お菓子の歴史や工芸菓子の紹介では、葉っぱの形をしたお菓子を実際に食べてみました。和菓子づくり体験では、紅白の練りきりあんをこねるところからスタートです。作ったお菓子は、抹茶とともに、とても美味しくいただきました。抹茶碗は自分たちで作った織部焼きの抹茶碗です。「秋」をテーマにした『和菓子のデザイン』の講評では、季節感と彩りを大事にすることを学びました。秋の茶道体験で、きねやさんが選んだ和菓子デザインが採用された主菓子をいただくのが、今から楽しみです。

茶道は茶道具(美術・工芸)、禅語と茶道(国語科・書道)、菓子や茶(美術・家庭科)だけでなく、茶の歴史や茶の精神(地歴・公民科)を学ぶことが出来る総合芸術です。まずは織部焼きの歴史についての学習と抹茶碗の制作(工芸)からスタートしました。信楽土で、玉造りで「へうげもの」と古田織部が愛でた作風を意識し、個性的なかたちの抹茶碗に仕上げました。秋の茶道体験では、自作の織部焼きの抹茶碗で、お茶を点てます。今から楽しみです!

10月には、地理・歴史科の先生から、「茶道の歴史と日本文化」について学びました。遣唐使によって茶を飲む風習が伝わったが一端廃れ、栄西によって再び茶を飲む風習が普及したのは、お茶が薬としての効能があったことも知りました。寄り合いの文化から佗茶までの流れについて講義も面白く、知識が深まりました。

府立高校特色化事業を利用し、嵯峨美術大学 楠林拓准教授を2回にわたってお招きし、CADソフト「Fusion 360」でスケッチから立体化し編集する作業を教えていただきました。

1回目の「マグネットピン」のデザインでは、事前学習で三面図を描き、楠林先生からの点検があったので、非常にスムースにデザインの編集作業ができました。

2回目は、3Dプリンターで出力された「マグネットピン」を鑑賞し、自分のデザインが実際に具現化されたことに大変驚き、手にとって感動しました。また、新たに「スマホスタンド」を編集する作業を教えていただきました。2回目ともなると、パソコン操作もはかどり、講師の先生も驚かれるほどでした。

後日、送られてきた「スマホスタンド」は、びっくりするほどの出来映えでした!近い将来、各家庭に3Dプリンターがある時代を予感させる授業でした。