5月4日(月・祝)に実施を予定しておりました本校吹奏楽部第11回定期演奏会は、新型コロナウイルス感染症が拡大している状況を鑑み、安心・安全を最優先に考え、誠に残念ではございますが、定期演奏会を中止させていただくことを決定致しました。楽しみにお待ちいただいていた皆様には、大変申し訳ありませんが、何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。

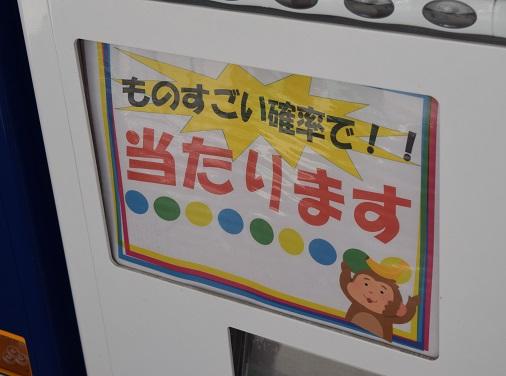

城南菱創高校には飲料の自動販売機が置いてあるのを、皆さんはご存知ですか?

なんとこの自販機...

ものすごい確率で当たるのだそうです!

この春から、アタリが出る確率が上がったようです。

アタリが出たら1日ハッピーに過ごせそうですね!

街の自販機よりも少しお得な値段設定で、お財布への配慮があるのも嬉しいポイント。

ちなみに去年の夏は、自販機限定販売の天然水サイダーが大人気で、入荷の度に品切れ連発でした。

本校には自動販売機のほかに、購買もあります。

3、4限の間の休み時間と昼休みの時間に、パンやおにぎり、ジュースなどを購入することができます。

自販機や売店を上手く活用して、より充実した学校生活を送れるとよいですね!

令和2年4月8日(水)、第12回入学式を行いました。

城南菱創高校の制服に身を包んだ新入生が次々と登校しました。

コロナウィルス感染予防のため、短縮かつ、人の密集を避けた形での挙行となりました。

城南菱創高校第14期生となる、普通科160名、教養科学科80名、計240名が井上校長より入学許可を受けました。

井上校長は式辞において、「高校生活のスタートに当たり、ぜひ頭に置いてほしいことが二つあります。」と述べられました。

その一つめは、『未来の自分を想像すること』です。

高校を卒業する時、自分はどうありたいか、夢を持つことで、3年間の高校生活で何をすべきなのかがきっと見えてきます。これは目標達成のための努力へつながり、日々の高校生活を充実させる原動力となります。

そして二つめは、『高校生活は生涯を支えてくれる親友を得る絶好の機会』ということです。

高校時代に得た友人の素晴らしさは絶大です。卒業後も、社会人になってからも、時には悩みを打ち明け、互いに大きな支えになることでしょう。これからの3年間は、そういった生涯の友を得る絶好のチャンスです。

続けて、「高校生活の様々な場面で、自分から積極的に働きかけ、素晴らしい友人を発見する機会にしてください。勉強でも、部活動でも、学校行事でも、共に一生懸命に取り組む経験を積めば、真の友人がきっと見つかるでしょう。新入生の皆さんが、心身ともに健康で有意義な高校生活を送ることを心から祈念しています。」と、新入生に激励の言葉を送られました。

4月8日、1学期始業式を行いました。コロナウィルスの拡大を防ぐため、放送による始業式となりました。

始業式に先立ち、着任式が行われました。城陽高校から井上弘一校長が着任されました。また、新着任・再任用・講師・転出の先生の紹介がありました。

井上校長は始業式の式辞において、次の言葉を述べられました。

新型コロナウィルス感染拡大について、「昨日はいくつかの都道府県に対して、非常事態宣言が出される事態となってしまいました。本校だけでなく、京都府の多くの学校でも、週明けから臨時休校の措置がとられることとなりました。手洗いや咳エチケットの徹底を図るなど、君たちのそれぞれが、自分たちの行動についても点検し、感染予防に努めてください。」と皆で感染予防の意識を高く持つことを伝えられました。

また、新年度を迎えるにあたり、「1年生は2年生に、2年生は3年生になり、それぞれこれまでとは異なる立ち位置で学校生活を送ることになります。新しいポジションからは、見える景色も違うでしょうし、新鮮なものの見方もできるようになると思います。ぜひ新学年を迎えるに当たって、新しい自分、自分の新しい気持ちに気づき、意識をしてもらえたらと思います。」と、新しい学年への期待を述べられました。

最後に、「今は、新型コロナウィルス対策で重い雰囲気を感じるかもしれませんが、学校全体で一緒に、この難局を乗り越えていけたらと思います。今年度の君たちのさらなる活躍を願って、式辞とします。」と励ましの言葉で締めくくられました。

4月8日(水)1学期始業式についてのお知らせをします。京都府教育委員会からの通知等を踏まえて上で、次のように第1学期始業式を実施します。

また当日(8日)、今後の日程について連絡を行います。

【始業式について】タイムスケジュールが変更になりました。

○日 時 令和2年4月8日(水)

9:10 ~SHR(旧HRにて)

*9時10分までに登校して、旧HR教室へ 入室

9:10~9:25 旧クラス(掃除)

9:30~ 旧クラスで新クラス発表後移動

9:40~10:00 新クラスで始業式(放送による)

10:10~11:00 LHR

・発熱等の風邪症状がある場合は、登校を控えてださい。

・登校時、公共交通機関利用者については、「密閉」、「密集」、「密接」を避けてください。

・欠席の場合は、メールまたは電話での連絡をお願いします。

(城南菱創高校 0774-23-5030)

本日の連絡です。

令和2年3月24日付け文部科学事務次官通知、京都府教育委員会からの通知をふまえ、春季休業中の部活動についてのみ、令和2年3月26日(木)以降、条件付きで再開いたします。

詳細は添付PDFファイルをご参照ください。

以上です。

3月24日(火)、3学期終業式を行いました。コロナウィルスの影響により、放送による終業式となりました。

吉川校長は式辞の中で、3月2日のLHR以来、学校が臨時休業となり、先生方が心配されておられたことや、先週からの学年末考査で登校した本校生の元気な声を聞くことができてとてもうれしく思ったこと、みんなが登校してこそ城南菱創高校が動き出すと思ったことなどを話されました。次に、本年度ご退職になられる先生方の紹介があり、芸術科の礒貝貴子先生と理科主任実習助手の上田和恵先生よりお話がありました。

礒貝先生からは音楽の授業や芸術展、部活動のフォークソング部や吹奏楽部についてお話がありました。上田和恵先生からは、理科の実験授業などについてお話がありました。

最後に、吉川校長より1年間を振り返っての次の言葉を述べられました。

「今年度は、最後にコロナウイルス感染症のことがあり、とても残念でしたが、この1年間を振り返って、みなさん一人一人にとって、どのような1年でしたでしょうか。よいこともそうでないこともあったと思いますが、3年生の卒業式の時に歌われた"3月9日"という歌の歌詞に"上手くはいかぬこともあるけれど 天を仰げば それさえ小さくて"とありました。とても印象深く、失敗しても反省はするがあまり引きずらず、前向きに生きていくことが大事なのかなと思いました。」と述べられました。

さらに、「3年生が卒業式に多くの生徒が、"城南菱創でよかった。何よりも、本校では勉強も、部活も、行事もよくできて、友人もやさしかった。"といってくれましたが、互いにリスペクトしあうことができるのが本校のよき校風で、この校風は京都一ではないかと思いますし、人間らしい雰囲気日本一を皆さんとともに目指したいと思いますし、皆さんとならできると思っています。さて、明日から春休みが始まりますが、今、日本や世界は誰も経験したことのない困難と闘っています。皆さんも、とても大変だと思いますが、自分にできること、気をつけることを考えて、十分注意して過ごしてほしいと思います。」と述べられました。

また、世界選手権が中止になったフィギアスケートの宇野選手の言葉で、"今回、このような形でシーズンが締めくくられてしまうことに残念な気持ちもありますが、まずは、世界中の人々が安全な日常を送れる日が一刻も早く来ることを願っています。明けない夜はないと信じ、これからも今自分にできることを精一杯やっていきたい。"を紹介され、「"明けない夜はない"ということばが素晴らしいと思います。今の状況から夜が明け、皆さんと新学期に春のよき日を迎えられることを切に願い、さらに、皆さんと共に、来年度が素晴らしい年度になることを祈念して、校長式辞とします。」と締めくくられました。