【お知らせ】

勤務時間は、長期休業日を除く毎週、月~金曜日の朝7:30~8:30の1時間でもちろん報酬があります。詳しくは、八幡市役所 管理交通課までお問い合わせください。

『ネット・スマホ活用世代の保護者が知っておきたいポイント~こどもたちが安心して楽しく使うために~』

普及啓発リーフレット集|こども家庭庁 (cfa.go.jp)

ぜひご覧ください。

-

今日の給食(12月22日)

<今日の献立> 12月22日(月) ・ごはん ・ほうとう ・鰆のゆずだれ焼き ・お楽しみゼリー …

-

今日の給食(12月19日)

<今日の献立> 12月19日(金) ・コッペパン ・フルーツクリーム ・ローストチキン ・ベジタ…

-

今日の給食(12月16日)

<今日の献立> 12月16日(火) ・衣笠丼 ・野菜のすまし汁 ・みかん ・牛乳 季節の果物、みかんの登場で…

-

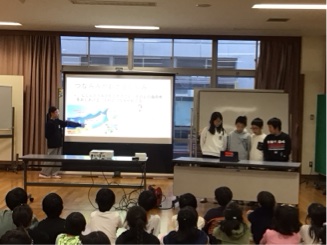

5年生の総合学習『理解教育』

5年生は11月から総合の時間で、『理解教育』について勉強しています。耳の聞こえない方、体の不自由な方、妊娠して…

-

今日の給食(12月15日)

<今日の献立> 12月15日(月) ・ごはん ・ちゃんこ煮 ・ごぼうのきんぴら ・牛乳 お…

-

今日の給食(12月11日)

<今日の献立> 12月11日(木) ・ごはん ・厚揚げの中華煮 ・もずくスープ ・牛乳 もず…

-

今日の給食(12月10日)

<今日の献立> 12月10日(水) ・ごはん ・肉じゃが ・キャベツと海藻の酢の物 ・牛乳 今…

-

今日の給食(12月9日)

<今日の献立> 12月9日(火) ・ごはん ・手作りふりかけ ・わかさぎのからあげ ・大根と玉ね…

-

今日のきゅうしょく(12月8日)

<今日の給食> 12月8日(月) ・ごはん ・タッカルビ ・春雨スープ ・牛乳 今日、5年…

-

今日の給食(12月2日)

<今日の献立> 12月2日(火) ・ごはん ・とうふチゲ ・もやしのナムル ・牛乳 チゲは韓国料理のひと…

-

今日の給食(12月1日)

<今日の献立> 12月1日(月) ・三色丼 ・吉野汁 ・牛乳 今日から12月です。比較的暖かい日が続いていま…

-

今日の給食(11月28日)

<今日の献立> 11月28日(金) ・(セレクト給食)きなこパンかシュガーパン ・野菜のスープ煮 ・フルーツ…

-

今日の給食(11月27日)

<今日の献立> 11月27日(木) ・ごはん ・キムチ鍋 ・もやしのナムル ・牛乳 寒い季節に体を温めてくれ…

-

今日の給食(11月26日)

<今日の献立> 11月26日(水) ・カレーライス ・コールスローサラダ ・牛乳 カレーのふるさとインドには…

-

今日の給食(11月25日)

<今日の献立> 11月25日(火) ・ごはん ・鮭のちゃんちゃん焼き ・けんちん汁 ・牛乳 鮭のちゃんちゃん…

-

今日の給食(11月21日)

<今日の献立> 11月21日(金) ・コッペパン ・メープル風&マーガリン ・ポークビーンズ ・キャ…

-

今日の給食(11月20日)

<今日の献立> 11月20日(木) ・ごはん ・あじの竜田あげ ・芋の子汁 ・白菜のかつおあえ ・牛乳 今日…

-

今日の給食(11月19日)

<今日の献立> 11月19日(水) ・ごはん ・厚揚げと豚肉の煮物 ・じゃがいもの白ごまサラダ ・牛乳 「じ…

-

今日の給食(11月18日)

<今日の献立> 11月18日(火) ・ごはん ・和風ミートローフ ・とうふとわかめのみそ汁 ・牛乳 今日のミ…

-

今日の給食(11月17日)

<今日の献立> 11月17日(月) ・ひじきごはん ・かやくうどん ・五目きんぴら ・牛乳 今日は、炊き込み…

-

今日の給食(11月14日)

<今日の献立> 11月14日(金) ・中華おこわ ・ワンタンスープ ・春雨サラダ ・牛乳 …

-

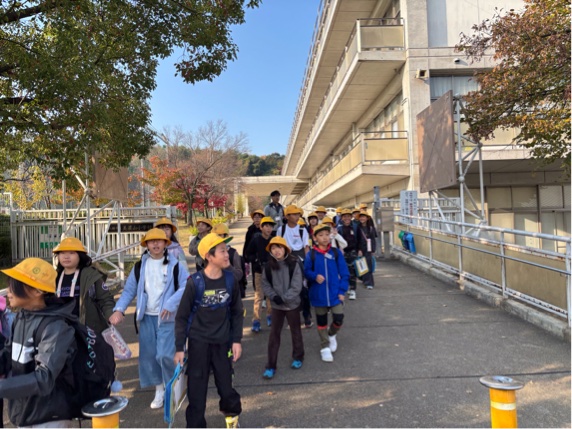

3年生 ものしり検定

3年生は社会で『わたしたちの八幡市』と言う資料を使って、八幡市のことを学習しています。 シルバー人材センターか…

-

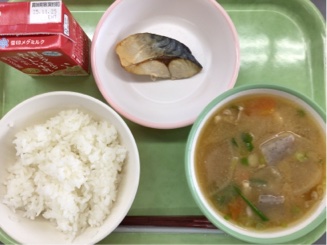

今日の給食(11月13日)

<今日の献立> 11月13日(木) ・ごはん ・鯖の塩焼き ・豚汁 ・牛乳 以前、何年生かは忘れましたが(低…