6月25日(水)に情報科学科3年生「課題研究」情報科学・ラボのVR研究チーム5名が本校にて特別講義を受講しました。講師は大阪工業大学情報科学部情報メディア学科からお越しいただいた教授の橋本渉先生と大阪工業大学大学院1年生の前原宙様です。VR(バーチャルリアリティ)の基本の知識から研究の進め方、事例紹介、Switchのjoy-conを使用したアプリの体験、システム開発のポイントなどをご講義いただきました。大阪工業大学と本校は高大連携協定を結び、授業や大学訪問などを通してご指導いただいています。9月には今回受講した生徒が研究室見学で大阪工業大学を訪問する予定です。これから自分たちの作りたいアプリケーションの完成を目指してがんばります!

京都すばる高校情報科学科のインスタグラムを開設しました!

情報科学科の授業の様子や、魅力、楽しさ、情報などを発信していく予定なので、ぜひフォローしてチェックしてみてください!

6月13日(金)東洋音響株式会社から秋山様、山崎様に講師としてお越しいただき、「Blender」というソフトを使って、3DCGの学習をしました。これは、ドローンショーをするにあたって、ドローンの動きや軌道などを3D空間でシミュレーションできるソフトです。

たくさんのアイデアを出し合っていい作品ができるように協力して頑張ります!

情報科学科3年生「課題研究」の情報メディアラボでは今年度はドローンショーにチャレンジします。

6月11日(水)に東洋音響株式会社から秋山様、山崎様に講師として起こしいただき、12月10日のドローンショーの本番に向けてテーマやストーリーを考えました。

この2年間情報科学科で学習したことを活かして、いい作品ができるように取り組んでいきます!

6月20日(金)に、課題研究コミュニケーション・ラボ(啓発活動)に所属する8名が、7月18日(金)に久御山町シルバー人材センターで実施予定の「高齢者向けサポート詐欺に関する啓発活動」に向けて、京都府警察の皆様と打ち合わせを行いました。

当日は、京都府警察ネット安心アドバイザーの三井俊和様より、サポート詐欺の手口や見極めのポイント等についてご講義いただきました。また、以下の皆様からも、活動に向けた貴重なご助言をいただきました。

京都府警察サイバー対策本部サイバー企画課 次席 寺井亮彦様

同課 サイバー対策官 井上武士様

同課 対策防犯第一係長 近藤勇二様

同課 対策防犯第一係 主任 小倉由成様

京都府警察ネット安心アドバイザー 今野圭子様

京都府警察ネット安心アドバイザー 松田玲子様

皆様からのご助言は、今後の啓発活動をより良いものにするための大きな糧となりました。今回の学びを生かし、引き続き内容の構成を練り、充実した活動となるよう準備を進めてまいります。

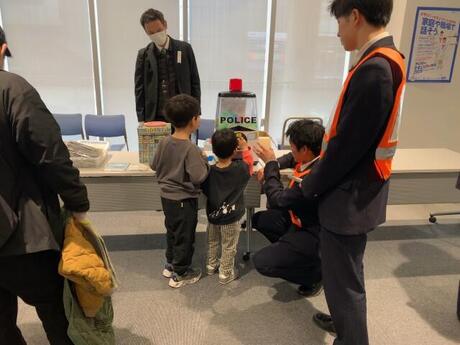

6月7日(土)にイオンモール京都Sakura館4階Kotoホールで「Anti Cyber-crime Café 2025」が開催され、情報科学科の3年生で課題研究コミュニケーションラボ・啓発活動を選択している8名が参加しました。これは京都府警察サイバー対策本部と立命館大学情報理工学部、京都女子大学現代社会学部が共催するイベントで、サイバー犯罪から人々を守るためのアイデアを競うアイデアソンの大会です。今年は低年齢層(未就学児・小学生低学年)を対象とした情報モラル教材や教育方法を考えることをテーマに開催されました。本校生徒以外にも大学生や専門学校生、他高校の生徒が参加し、混合で8チームを編成してサイバー防犯の効果的なアイデアを考えて発表しました。優秀なチームには京都府警察サイバー対策本部副本部長サイバー企画課長の警視塩野亜由美様から表彰していただき、また京都華頂大学准教授の堀出雅人先生や京都府警察サイバー対策本部サイバー企画課サイバー対策官井上武士様から講評をいただき、大変盛り上がる大会となりました。

情報科学科では情報に関する知識や技術に加え、情報セキュリティやモラルについても日々学習しています。これからも自分たちだけでなく周りの人たちの安全・安心を守れるような活動を続けていきます。

情報科学科3年生「課題研究」の情報科学・ラボには6つの研究チームがあり、その中のシミュレーション研究を選択した4名が5月28日(水)にオンラインによる勉強会に参加しました。

今回の勉強会では、キックオフミーティングの際に与えられていた課題であった「プログラミングを行う環境構築からシミュレーションの基礎的なプログラミングまでの成果と課題点」を山形県立酒田光陵高等学校の生徒と発表しお互いに質疑応答を行いました。

次回の6月18日(水)の6月勉強会に向け、シミュレーションの基礎的なプログラミングに関して新たな課題を設定して取り組みます!

5月30日(金)、課題研究のコミュニケーション・ラボ(啓発活動)の8名が京都府警察サイバー対策本部サイバー企画課から「京都府警察CYCOT」登録通知書を交付していただきました。

「京都府警CYCOT」とは、

・被害防止のための教育活動

・広報啓発活動

・サイバーパトロール

の3つの活動を行う学生によるサイバー防犯ボランティアを総称したものです。今年度は高等学校や大学、専門学校などの学生が参加し、本校からは8名が登録されます。

今後、様々な啓発活動を通して、ネットを安心安全に使える社会を目指して活動していきます!

情報科学科3年生「課題研究」情報科学・ラボのWeb研究チームを選択した6名が京都コンピュータ学院の前納一希先生に指導していただき、ブラウザ上で動くアプリケーション(ゲーム)開発に今年度チャレンジします。

5月16日(金)に本校にお越しいただき、これからのゲームプログラミングの基礎・基本や自分たちの課題に関して、実際にどのような技術で実現が可能なのかなど質疑応答を繰り返しながら講義を受けました。

これまで学んできたプログラミングの力で課題として設定したゲームの完成を目指し、チーム全員で協力してがんばります!

情報科学科3年生「課題研究」の情報科学・ラボには6つの研究チームがあり、その中のシミュレーション研究を選択した4名が5月14日(水)にオンラインによるキックオフミーティングに参加しました。

シミュレーション研究チームは、岩手県立大学ソフトウェア情報学部のニックス先生、田村先生から1年間指導を受け、同じ専門学科「情報科」の山形県立酒田光陵高等学校の生徒4名とも連携します。研究テーマは「Python で行うコンピュータシミュレーション」で、自然界のしくみや様々な問題に対する未知の解決案等をコンピュータによるシミュレーションにより模索します。

キックオフでは顔合わせの後、研究とは何かを講義いただき、今後のスケジュールと次回までの課題を確認しました。内容は高度ですが、これまでのプログラミング経験を活かして新しい研究分野に取り組んでいきます。

2025年3月18日(火)に開催された「デジタルファブリケーションを体験する高大連携ワークショップ」の様子が、京都産業大学のWebページに掲載されました。

その時の様子をぜひご覧ください。

京都産業大学 該当Webページリンク

https://www.kyoto-su.ac.jp/news/2025_ise/20250418_196_subaru.html

4月10日(木)、情報科学科の全学年で校内ワークショップとして謎解きゲームを行いました。

この企画は新入生が楽しみながら、校内の施設や学科に関する知識を深めることや、2,3年生は学年を超えた交流を通して協調性やリーダーシップ、さらにコミュニケーション能力などを身に付けることを目的として行いました。

新入生にしか解けない問題や、上級生にしか解けない問題などがあり、それぞれの班で協力して解決する姿が見えました。

なかなか学年を超えたコミュニケーションの場が少なかった中でこのようなワークショップができ、良い機会になったと思います。

4月10日(木)、情報科学科で全学年を対象とした学科集会を実施しました。

新年度のスタートにあたり、生徒が充実した学校生活を送れるよう、学科としての方針や目標などを共有しました。

また当日は連携事業を行っている、京都コンピューター学院の講師の方をお招きして、連携事業内容や講師の方の自己紹介をしていただき貴重な経験となりました。

今回の学科集会では生徒と教員、さらに外部講師の方とのつながりを深める貴重な機会です。このような場を通して学びと成長の機会を広げていきたいと思います。

3月13日(木)、京都コンピュータ学院が主催する「物体認識ワークショップ」に情報科学科2年生4名が参加しました。JavaScriptを使った物体認識プログラムの作成を行いました。京都コンピュータ学院の先生から、画面に映る物体を認識するプログラムを作成するために、これまで学習したプログラミングの知識の活用に加え、画像処理に必要な知識を教えていただきました。様々な場面で活用されている物体認識プログラムを自ら作成する実習を通して、何に活用できるかを考えることができました。今後の活動においても今日の経験を活かして頑張ってほしいと思います。

2月26日(水)、課題研究のコミュニケーション・ラボ(啓発活動)の13名が、京都府警察サイバー対策本部サイバー企画課から、今年度の活動に対して感謝状を贈呈されました。今年度は、2校に『小学生ネット安全教室』の実施や、インターネットを安心安全に利用するためのデジタルコンテンツ作成などの活動を行いました。このような活躍の場を与えて下さった京都府警察の方々には、大変感謝しております。感謝状を前に、改めて各人がここで得たものを自信として、これからの歩みに活かそうと強く思いました。

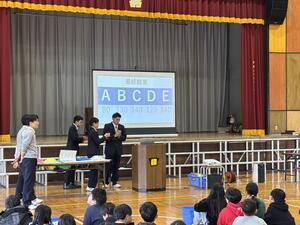

2月25日(火)、情報科学科3年生課題研究(コミュニケーション・ラボ(啓発活動))11名が、京都府警察CYCOT(サイコット)として、北槇島小学校において、4年生2クラス50名に出前授業を行いました。

小学生に楽しんでもらいながら、ネットの安心安全な使い方を学んでもらうために、様々な準備をしたこともあり、高校生も楽しく授業を実施することができました。また、出前授業を通して、小学生に伝えたことは自分たちも意識をして行動しなければならないと思うことができました。今後もネットの安心安全な使い方を伝えていけるように学んでいきたいと思います!

2月14日(金)、情報科学科2年生を対象に情報セキュリティ競技会を行いました。

これは、情報セキュリティ技術を競う大会であるCTF (Capture The Flag) の入門編で、班対抗で問題に隠されたFLAGを探し出すものです。

どの班もメンバー同士協力し合って、情報セキュリティの問題に楽しくかつ真剣に取り組んでいました。

難解な問題もありましたが、情報セキュリティについての日頃の学習成果を発揮する機会になりました。

この競技会の準備から運営、問題解説まで、情報科学科の課題研究(サイバーセキュリティ・ラボ)を選択している3年生が実施しました。

2月16日(日)にイオンモールKYOTO SAKURA館4F KOTOホールにて開催されました「3府県警察合同開催サイバーセキュリティイベント」にボランティアとして参加しました。滋賀県・京都府・奈良県警察のサイバー関係の方々と交流もさせていただきました。参加は情報科学科3年生「課題研究」コミュニケーションラボの啓発活動班9名です。

ビラ配りや展示・体験コーナーの運営と対応を行いサイバーに関するイベントを一緒に盛り上げさせていただきました。

また、生徒たちは、自分が生まれる前の機器などを警察の方に解説してもらいながら実際に触れるなど、興味深い学びも多くありました。貴重な機会をありがとうございました!

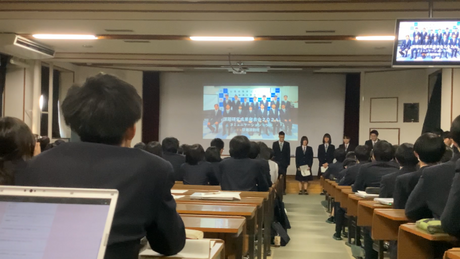

2月12日(水)に視聴覚室にてプログラミング競技会を行いました。参加校として、鳥取県立鳥取湖陵高等学校と山形県立酒田光陵高等学校が来校し、全27チームがそれぞれ「重力四目並べ」のプログラムを作成し、競い合いました。

どの試合も白熱した試合や予想外の動きに大きな盛り上がりを見せました。結果は、鳥取湖陵高校の「ジラーチっす」が優勝し、2位に酒田光陵高校の「たかぴー」、3位に京都すばる高等学校の「3σ」となりました。

今年はコロナ明け初の、3校対面での実施が実現しました。他県との交流を踏まえ、更にプログラミングのスキルアップを期待しています。

1月24日(金)に情報科学科3年生による「課題研究」の発表会を行いました。

情報科学ラボ、サイバーセキュリティラボ、情報メディアラボ、コミュニケーションラボがそれぞれの1年間の研究活動を発表しました。

情報科学科2年生も集まり、来年度に所属するラボを決めるため、3年生の発表を聞きました。

3年生の中には、教員や2年生が並んでいる前での発表となり緊張している生徒も多々いましたが、

3年間で学んできた知識や技術を生かした各自の研究の成果を一生懸命後輩に伝え、素晴らしい発表をしました!

来年度はこれまでをさらに超える発表を期待しています。