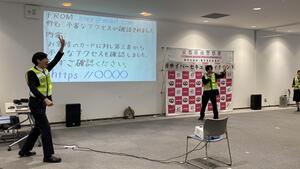

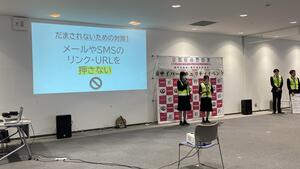

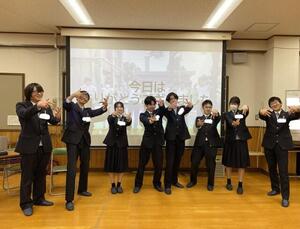

2月14日(土)課題研究コミュニケーション・ラボ(啓発活動)に所属する6名が、イオンモールKYOTO Sakura館 kotoホールへ伺い出前講座を行いました。

今回のイベントが、今年度最後のフィッシング詐欺についての出前講座でした。大勢の方の前での発表で少し緊張も見られましたが、観に来てくださった方ともコミュニケーションを取りつつ、よい雰囲気で出前講座を進めることができたと思います。

小学校での出前授業も残り1回ありますので、関わってくださっている方へ感謝の気持ちを込めて、授業の準備・実施に取り組んでまいります。

2月12日(木)に視聴覚室にてプログラミング競技会を行いました。参加校として、鳥取県立鳥取湖陵高等学校が来校し、「重力四目並べ」において、全22チームがそれぞれ作成したプログラムにより試合を行いました。また、今年度は来校された鳥取湖陵高校の生徒さんと生徒交流会も行いました。

引き分けとなり先手・後手入れ替えて試合を行うなど、どの試合も白熱し、大きな盛り上がりを見せました。結果は、今年度は首位を京都すばる高校が独占し、優勝が「MAST NATES CYCLE」、2位がの「ふぉーすぐらびてぃ」、3位に「ウニコールスロー」となりました。

今回の他県との交流を踏まえ、更にプログラミングのスキルアップを期待しています。

2月14日(土)課題研究コミュニケーション・ラボ(啓発活動)に所属する6名が、イオンモールKYOTO Sakura館 kotoホールへ伺い出前講座を行います。

今回が、今年度最後の出前講座になります。内容は、近年被害件数が増加しているフィッシング詐欺についてです。1年間の集大成として良い活動ができるよう、最後まで全力を尽くしてまいります。

一般の方もご来場いただけますので、ぜひお越しください!

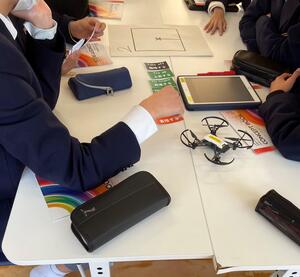

1月30日(金)京都市立西ノ京中学校で情報科教員が出前授業を実施しました。

授業の内容としては「プログラミングでドローンを飛ばそう」という内容で実施しました。なかなか触れる機会のないドローンに中学生も興味津々で積極的に取り組んでくれました。

京都市立西ノ京中学校のみなさんありがとうございました!

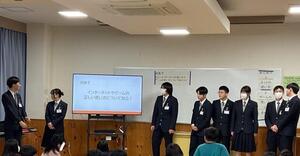

1月23日(金)、情報科学科3年生による「課題研究」の発表会を行いました。

「情報科学ラボ」、「サイバーセキュリティラボ」、「情報メディアラボ」、「コミュニケーションラボ」が1年間の研究活動を発表しました。

発表会には情報科学科の2年生も集まり先輩たちの発表に真剣に耳を傾けていました。3年生の中には緊張している生徒や、発表中に想定外の事態が発生した班もありましたが、最後までやりきるという姿は聞く人の心を熱くしてくれました。

また、今年度は「情報」の教科調査官である須藤祥代様にもご来校いただきました。発表後には講評やお話をしていただき、生徒たちにとって貴重な機会となりました。

来年度はこれまでをさらに超える発表を期待しています。

1月21日(水)に情報科学科3年生「課題研究」情報科学・ラボのSim研究チーム4名と山形県立酒田光陵高等学校の4名、岩手県立大学のステファニー・ニックス先生、田村先生に御参加いただき、1月最終発表会をオンラインにて行いました。

すばるチームのテーマは、1年間研究してきた「京都すばるデパートの来場者予測」に関してです。チケット制が導入された京都すばるデパートの来場予測をすることで、販売学習における仕入れ量などを正確に行う助力となる研究の成果や課題を発表しました。

昨年4月から岩手県立大学の先生方にご指導いただき、何とかここまでたどり着き1/23(金)に行われる校内の最終発表会に向けてさらに発表の練習を進めていきます。

1月16日(金)課題研究コミュニケーション・ラボ(啓発活動)に所属する8名が、京都市立納所小学校に伺い出前授業を行いました。前回の反省点を生かすべく、準備を早めに行い落ち着いて挑むことで、時間の管理もうまくできました。今回も、授業が終わった後にたくさんの小学生が高校生に駆け寄ってくれていて、とても力をもらっています。

残すところ出前授業・出前講座ともに1回ずつとなりました。今まで練習してきた集大成として、準備を入念に行い挑んでいきます。

京都市立納所小学校のみなさん、出前授業への御協力ありがとうございました。

1月14日(水)に課題研究コミュニケーション・ラボ(啓発活動)に所属する8名が宇治市立北槇島小学校に伺い、小学校5年生に向けて出前授業を行いました。今回で3回目となる小学校での出前授業でしたが、初回に比べて児童とたくさん対話をしながら授業を行えるようになってきたと思います。出前授業に協力をしてくださっている方々に感謝の気持ちを込めて、残りの出前授業も全力を尽くしていきます。

宇治市立北槙島小学校のみなさん、今年度も出前授業に御協力いただきありがとうございました。

12月20日(土)に国立京都国際会館で行われた「京の高校生探究パートナーシップ事業 京都探究エキスポ2025」に情報科学科3年生4名が参加しました。

この取り組みは、京都府立・京都市立高校の垣根を超えて、高校生たちが探究活動の成果発表を通じて交流し、探究的な学びをより深めていく機会として、昨年度より行われています。

情報科学科からは、

「ドローンショーの取り組みについて」

「京都すばるデパートにおける天下一品との取り組みについて」

のポスターセッションを行いました。

参加した生徒は、自ら探究テーマについて多くの来場者に向けて発表し、質疑応答や他校の生徒との交流を通して新しい視点を得る貴重な機会となりました。

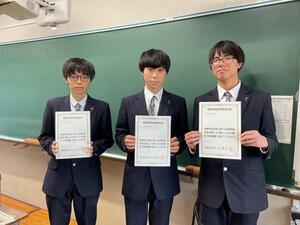

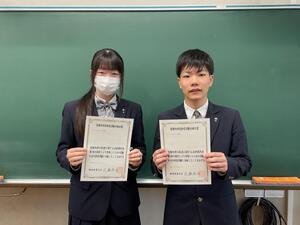

国家試験に合格した7名が、2学期終業式で表彰されました。

応用情報技術者試験に2名(写真:1枚目)

基本情報技術者試験に3名(写真:2枚目)

ITパスポート試験に2名(写真:3枚目)の、計7名が合格しました。

特に応用情報技術者試験は、IT分野の国家試験としてレベル3に分類される高度な知識を必要とする試験で、合格率は例年20%前後と非常に低く、難易度の高い試験です。

日頃の努力と学習の成果が発揮された素晴らしい結果です。

合格者のみなさん、おめでとございます!

12月23日(火)に京都コンピュータ学院が主催する「生成AIの実践的な活用方法セミナー」に情報科学科2年生4名が参加しました。Zoomを活用して京都コンピュータ学院と三重県立亀山高等学校、京都市立日吉ヶ丘高等学校と接続し、講義を受けたりディスカッションを行ったりしました。京都コンピュータ学院の先生やBIPROGY株式会社総合技術研究所の方々から生成AIの活用事例やメリット・デメリット、活用方法などを学びました。「生成AIで小説を書こう」をテーマに生成AIを創作活動に活用する実習を通して、生成AIの有効性や難しさを体験することができました。今日の体験を踏まえて生成AIをさらに実践的に活用していきたいと思います。

12月17日(水)に情報科学科1~3年生の希望者が、株式会社テムザックへ企業見学に伺いました。

このツアーは、情報科学科と高専連携いただいている京都コンピュータ学院様の主催で企画されました。

現地では、次世代スマートモビリティRODEMや、多脚式ロボットSPD-X、農業ロボットの雷鳥シリーズ等について、機械の仕組みや作ろうと思ったきっかけ、開発者の想いを聞かせていただきました。また、質疑応答の時間もとっていただき、自分たちの興味をさらに掘り下げることができました。

お忙しい中、情報科学科での学びが一層深まる貴重な機会を提供していただきありがとうございました。

12月16日(火)に課題研究コミュニケーション・ラボ(啓発活動)に所属する8名が京都市立竹田小学校に伺い、小学校5年生に向けて出前授業を行いました。今年度2回目の出前授業で、前回の改善点をいくつか克服できたと感じています。小学生とたくさんコミュニケーションをとることができ、一層学びを深められる機会となりました。

今回の授業での課題を、来年実施する残り4回の出前授業・出前講座に生かしていきます。

京都市立竹田小学校の皆さん、本日は貴重な機会をいただきありがとうございました。

12月12日(金)に課題研究コミュニケーション・ラボ(啓発活動)に所属する8名が、洛北阪急スクエアで行われた、『STOP フィッシング in 京都』というイベントに参加しました。2学期始めから準備してきたフィッシング詐欺の寸劇を初めて行い、多くの方の前での啓発で緊張しましたが、無事に終えることができました。

今回の経験・学びを生かし、残りの出前授業・出前講座をより良いものにしていきます。

12月10日(水)、課題研究、情報メディア・ラボのに所属する生徒たちが、約半年間にわたり制作に取り組んできたドローンショーを実施しました。

東洋音響株式会社様と一緒に取り組み、ドローンの演出や構成について多くの技術指導をいただきながら制作を進めてきました。

クリスマスをテーマとしたショーでは、夜空にクリスマスツリーや雪の結晶が浮かび上がるような演出が行われ、会場はあたたかい雰囲気に包まれました。

初めての取り組みでしたが、生徒たちは試行錯誤をしながら作品を完成させ、大きな達成感を得ることができました。

12月10日(水)開催のドローンショーにおいて、京都すばるデパートで販売した下記の商品を販売いたします。

時 間:16:00~17:00

場 所:昇降口前

販売商品:・米菓子 豆響・京都舞コーンチップス(2年起業創造科)

・はちみつ紅茶(3年企画科)

・天下一品 家麺、ガチャガチャ(3年情報科学科)

12月3日(水)に課題研究コミュニケーション・ラボ(啓発活動)に所属する6名が京都市立稲荷小学校に伺い、小学校5年生に向けて出前授業を行いました。年度当初から練り上げてきた授業を今年度初めて行い、緊張も見られましたが堂々と授業を進めることができました。また、小学生の元気さ、一生懸命さに多く学ぶところがありました。

今回、出前授業を実施してみて得たことを、次回以降の出前授業やイベントの実施時に生かしていきます。

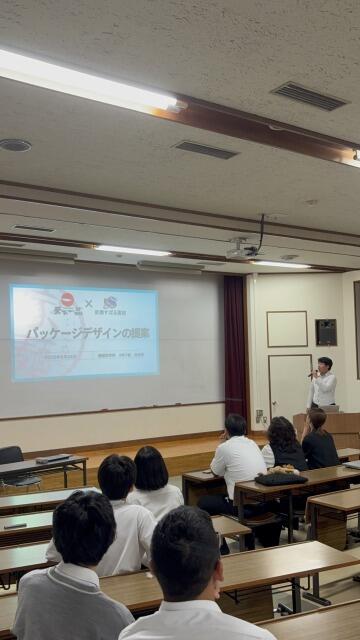

情報科学科3年生は、京都北白川発祥の中華そば専門チェーン「天下一品」との産学連携企画として、コラボパッケージの制作に取り組みました。「天下一品 家麺」や「こってり杏仁」のパッケージデザインを考案し、コンペティション実施。選出されたパッケージを、11月15日に行われた販売学習「京都すばるデパート」で販売しました。

生徒たちは、商品についてたくさん調べ、企業様思いを理解した上で、食品表示法や景品表示法等の法律についても学びながら、自分のアイデアを形にし、実際にお客様に届ける体験を通じて、デザイン力やビジネス感覚を養うことができました。地域企業との連携により、実践的な学びを深める貴重な機会となりました。

また、この取り組みについては、以下のリンクでも紹介していただいています。

京都府立京都すばる高校 コラボレーション(tenkaippin.co.jp)

https://www.tenkaippin.co.jp/topics/kyoto-subaru/

【産学連携企画開催レポート】「天下一品」が京都すばる高校とコラボ!高校生がパッケージデザインした『家麺』と『こってり杏仁』を販売しました:時事ドットコム(jiji.com)

https://www.jiji.com/jc/article?k=000000023.000152950&g=prt

11月26日(水)に情報科学科3年生「課題研究」情報科学・ラボのSim研究チーム3名と山形県立酒田光陵高等学校の4名、岩手県立大学のステファニー・ニックス先生、田村先生に御参加いただき、11月報告会をオンラインにて行いました。

研究対象である、本校の取組「販売学習京都すばるデパート」が終了しましたが、データの集計やシミュレーションが完成しておらず、最終調整の内容を発表しました。

パラメータ設定の詳細など、ニックス先生や田村先生と質疑応答もしっかりと行い、最終報告書や次回の報告会に向けて完成を目指します!

11月21日(金)に情報科学科3年生「課題研究」情報科学・ラボのWeb研究チーム4名が本校にて京都コンピュータ学院の前納一希先生の特別講義を受講しました。

最終報告書提出前の最後の特別講義であるため、最終調整や修正を重ねていました。

より良いものを完成させるために最後まで頑張ります!