部活動

12月24日(土)午後、宇治市にある大倉産業株式会社物流倉庫にて、2022年度「フードバンクこども支援プロジェクト」第2次発送のボランティアに、ボランティア部(南)14名が参加しました。

「こども支援プロジェクト」とは、「給食のない冬休みや夏休みにやせる子がいる」という教育関係者の話をきっかけに、全国的に広がった活動です。京都ではNPO法人セカンドハーベスト京都さんが、"おなかが減ってつらい" 思いをするこどもを一人でも減らしたいと2018年度から就学援助などを受けている世帯を対象に募集し、年3回、食品を宅配便で届けられています。府民や企業から寄せられた寄贈品、寄付金で用意した食品を1世帯ごとにダンボールに仕分けをするなどの発送準備に協力しました。今回は、京都市、八幡市、宇治市の761世帯に向けて、1世帯に5㎏の米やお餅を含んだ15㎏の食品を準備し、発送しました。

12月18日(日)に、京都コンサートホールで開催された「令和4年度全国高校生伝統文化フェスティバル」に12名の部員がおもてなし隊として参加しました。

本校ボランティア部(南)は、会場整理班の会場係(6名)、着ぐるみ係(3名)、活動報告係(2名)、インタビュー班(1名)を担当しました。リアル開催としては初めての参加だったので不安や緊張もありましたが、おもてなし隊として、笑顔でお客様を迎えることができました。

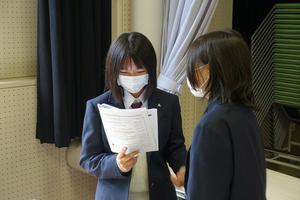

ボランティア部(南)の部員が、「令和4年度全国高校生伝統文化フェスティバル」のおもてなし隊に応募し、12月17日(土)の前日リハーサル及び会場準備等に10名の部員が参加しました。会場整理班はプログラムに館内案内図やチラシを挟み込む作業や記念品の仕分けをした後、各出演校の控室に配布物を届けました。午後からは、客席準備(来賓席への背貼り)等をし、当日の客席案内のリハーサルをしました。時間があったので、着ぐるみの試着もしてみました。活動報告係はリハーサルや準備の様子を記録撮影し、またインタビュー班は何度もリハーサルを重ねていました。夕方から全国の出演校の皆さんとおもてなし隊の高校生の交流会があり、笑顔があふれる素敵な交流会となりました。本校は班別交流(しりとり自己紹介)の進行を務めました。明日が本番です。

イベント最後には、手話歌♪「世界中のこどもたちが」を高校生が手話を披露しながら、参加者の皆さんと一緒に歌い、連帯感を育みました。今回のイベントを終えたことで、部員たちは大きな達成感を得ることができ、さらに成長することができました。

改めて、第五区のみなさん、八幡市、八幡市社会福祉協議会のみなさん、素敵な経験をさせていただき、ありがとうございました。

12月11日(日)、八幡市第五区で、多世代交流イベント「わくわくウォークラリー~五区新発見~」を開催しました。昨年の7月から、八幡市、八幡市社会福祉協議会の方に御協力をいただき、部員がイベントの内容を考え、自治会の方からもアドバイスをいただきながら多世代の方が楽しめるゲームの準備をしてきました。コロナ禍により再三の開催延期となっていましたが、今回やっと開催することができました。当日は、地域の方が4人1組のチームとなって4カ所の公園を回り、「トロシャケロン(射的等)」や「すーお!(スプーンおくり)」、「STT~3つのミッション~(文字並べ)」、「倒せ!かいじゅう!(ボール当て)」のゲームに挑戦してもらいました。【その2に続く】

12月4日(日)、「2022八幡市民マラソン」が八幡市民スポーツ公園で開催され、ボランティア部員12名が、ハーフ及び10㎞にエントリーされた選手約900名の受付を担当しました。受付では、ゼッケン・大会プログラム・参加賞などを渡すのですが、ゼッケンには計測チップがついているので渡し間違いがないように細心の注意を払いながらも、高校生らしいあいさつや激励の言葉をかけている様子が微笑ましかったです。

11月5日(土)、南キャンパス文化祭2日目があり、「八幡市ふれあい交流事業の小中学生」と「有都こども園の5歳児さん」を招待しました。ボランティア部の部員が案内役になり、1年生の仮装パフォーマンスを見た後、2・3年生の参加型の教室展示をこどもたちと一緒に回りました。笑顔があふれる素敵な交流ができました。

11月4日(金)、南キャンパス文化祭でボランティア部(南)が「マジック&手話歌♪」を披露しました。限られた時間で新作のマジックと手話歌「世界中のこどもたちが」を練習してきました。本番はハプニングもありましたが、部員20名全員で発表ができ、よい思い出になりました。

11月4日(金)、南キャンパス文化祭でボランティア部(南)が今年も登下校時に「ユニセフ学校募金」をしました。『すべての子どもに5歳の誕生日を!』を合言葉に、たくさんの生徒、先生方に募金をしていただきました。集まった募金(5,567円)は、公益財団法人日本ユニセフ協会に送りました。

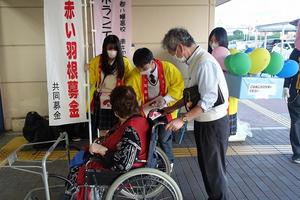

10月25日(火)、今年度のボランティア部(南)にとって最後となる赤い羽根共同募金の街頭募金をイズミヤ八幡店で行いました。多くの子どもたちや地域の方に協力していただき、感謝しています。募金活動を通じて「小さな勇気が大きな成果をもたらすこと」を部員たちは学びました。本当に、ご協力ありがとうございました。

10月22日(土)午前、八幡市第五区の集会所で実施された「めばえの談活」にボランティア部(南)の部員6名が参加しました。多世代交流イベントに向けた地域の方との「めばえの談活」は、今回で5回目となります。今回は「ミニわくわくウォークラリー」を通じて全体の流れをイメージしました。その後、ポスター作製に向けての意見交流や写真撮影をしながら、地域の方と親睦を深めました。今後も、イベント成功に向けて準備を進めていきます。

【多世代交流イベント(告知)】

イベント名 「わくわくウォークラリー ~五区新発見!~」

開 催 日 2022年12月11日(日)

集 合 場 所 八幡市第五区 まつむし公園(12:45~13:00受付)

主 催 八幡市第五区自治会・京都八幡高校 南キャンパス ボランティア部

協 力 八幡市・八幡市社会福祉協議会

※八幡市第五区のみなさん!ご参加をお待ちしています!!

10月18日(火)、赤い羽根共同募金の街頭募金をイズミヤ八幡店で行い、今回も地域の多くの方に協力していただきました。赤い羽根共同募金は、地域の子どもたち、高齢者、障がいのある方などを支援するさまざまな福祉活動や、災害時支援に役立てられます。

次回は、10月25日(火)17:15~17:45、イズミヤ八幡店の出入り口で街頭募金をします。今年度のボランティア部(南)の街頭募金はこれで最後になりますので、御協力をお願いします。

10月11日(火)、赤い羽根共同募金の街頭募金をイズミヤ八幡店で行いました。30分間という短い時間の募金活動でしたが、地域の多くの方に協力していただき、感謝しかありません。御協力、ありがとうございました。

次回は、10月18日(火)17:15~17:45、イズミヤ八幡店の出入り口で街頭募金をしますので、御協力をお願いします。

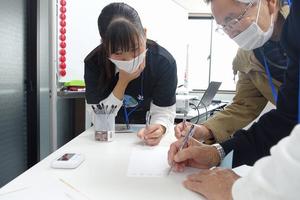

全国高校生伝統文化フェスティバルが毎年、京都で開催されています。今年は、12月18日(日)に京都コンサートホールで実施され、運営に携わる「おもてなし隊」の一員としてボランティア部(南)の13名が参加する予定です。その事前学習の一環として、講師の先生を招いた「おもてなし研修」が、10月8日(土)に京都府立北稜高等学校であり、本校を含む府立高校3校のおもてなし隊が参加しました。「おもてなし...とは」から始まり、京都ならではのおもてなしを実践するために、様々なことを教えていただきました。

昨年度はリモート開催でしたが、本年度は有観客での開催になりますので、与えられた役割を一生懸命務めたいと思います。

10月6日(木)中間考査最終日、9名の部員が八幡支援学校小学部との昼休み交流に参加しました。1学期に引き続き、定期考査最終日にボランティア部(南)が小学部の児童と交流できることに感謝しながら、交流を積み重ねています。次回、11月25日(金)も楽しみにしています。

京都府立特別支援学校高等部スポーツ交流会は、京都府内の特別支援学校高等部の生徒が一堂に会する30年近い歴史のある交流会でしたが、コロナ禍のため内容をリニューアルされて、10月1日(土)に「第1回京都府立特別支援学校スポーツ交流会」として、宇治支援学校・八幡支援学校・舞鶴支援学校の3会場で分散開催されました。ボランティア部としての参加は3年ぶりとなりましたが、部員10名が八幡支援学校で開催された「チャレンジスポーツの部」のペットボトルボウリングを運営しました。参加した向日が丘支援学校・丹波支援学校・八幡支援学校・盲学校の生徒のみなさんと楽しい半日を過ごすことができ、また支援の方法について学ぶことも多かったです。

9月23日(金・祝)、八幡市教育委員会主催の「第2回八幡市ふれあい交流事業」に部員9名が参加しました。ふれあい交流事業とは、障がいのある子どもたちとボランティアが文化・スポーツ体験を一緒にしたり、地域の方と交流したりすることで、子どもたちが地域社会の中で心豊かで健やかに育まれる環境づくりを進め、障がいのある子どもたちが多くの友人や知人をつくり、成長して大人になったとき安心して暮らすことができることを目的としています。今回は、日本で2番目に古い動物園である「京都市動物園」に行きました。台風の影響で天候が悪かったのが残念でしたが、大半の部員がリニューアルされてから初めての来園で、子どもたちと楽しい時間を過ごしました。

9月17日(土)午前、八幡市第五区の集会所で実施された「めばえの談活」にボランティア部(南)の部員9名が参加しました。地域の方とのめばえの談活は、今回で4回目となります。多世代交流イベントに向けて、今回は高校生が考えた4つの公園で実施するプログラムを実際に公園でシミュレーションをして、地域の方に内容を確認してもらい、改善点などのアドバイスをもらいました。また、イベント名も決定し、イベント成功に向けて準備を進めていきます。

イベント名 「わくわくウォークラリー ~五区新発見!~」

開 催 日 2022年12月11日(日)

【10/23(日)開催予定でしたが、コロナウイルス感染症の状況を踏まえて再延期しました。】

集 合 場 所 八幡市第五区 まつむし公園

主 催 八幡市第五区自治会・京都八幡高校 南キャンパス ボランティア部

※八幡市第五区のみなさん!ご参加をお待ちしています!!

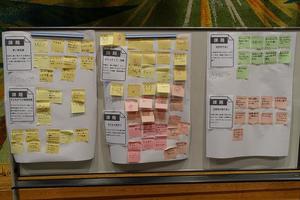

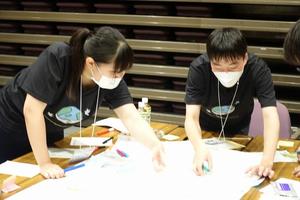

8月24日(水)午前、八幡市立生涯学習センターふれあいホールで実施された「第3次八幡市地域福祉推進計画策定に係る高校生ワークショップ」に部員7名が参加しました。

「10代の若者の関心を福祉に向けるためのアイデア」をテーマにしたワークショップで、3つのチームに分かれ、まずは八幡市の地域福祉に関する課題を2つ選びました。それぞれのチームが選んだ課題は、「近所付き合い・災害時の助け合い」、「ボランティア活動・子どもの見守り」、「買い物支援・子どもたちの地域活動」で、その解決策をまずは各自で考え、チーム内で共有しました。その後、解決策を活用して、「フクシのミライを考えるスゴロク」略して「FUMISUGO」を作りました。多くの子どもたちが福祉の未来を考える機会となれば嬉しいです。

7月24日(日)午後、八幡市文化センターで実施された「八幡市社会福祉協議会法人化50周年記念行事」のアトラクションで、ボランティア部(南)の部員10名がクイズ・マジック&手話歌を発表しました。

八幡市社協の方とは、これまで「赤い羽根共同募金」、「福祉委員交流会」、「めばえの談活」、「手作り防護服作成」、「八幡市地域福祉推進計画策定に向けた市民ワークショップ」など、本当に様々な活動でご一緒させていただきました。今回は、感謝の気持ちをもって発表に臨みました。得意のTシャツクイズ、マジックに加えて、今回初披露となる手話歌「世界中のこどもたちが」の発表を終え、部員達は大きな達成感と会場のみなさんの温かさに包まれ、大きく成長することができました。