2月14日(土)、例年地歴・公民科の授業でお世話になっている京都府立大学歴史学科の東昇教授と文化情報学ゼミの学生のみなさんに向けて舞鶴引揚記念館で学生語り部として活動している本校生徒(2年生1名、3年生1名)が館内案内を行いました。

生徒たちは学生語り部5年目ということもあり、慣れた様子でそれぞれの得意なブースを中心に熱く語ることができました。教授や学生のみなさんも、学生語り部の活動に初めて触れ、その完成度の高さに驚いておられました。

2人とも自分が語り部であることを誇りに思い、舞鶴の魅力、歴史をどう伝えていくかについて真剣に向き合っていました。この語り部活動を通して体験者の話を聴いたことがきっかけで戦争の悲惨さや平和の大切さについて改めて気づくことができたと言っていました。今後も引き続き頑張ってもらいたいです!

2年生未来探究コースの学校設定科目「日本文化」では、伝統文化を学ぶさまざまな実習を行っています。

昨年12月10日(水)と1月14日(水)の2回にわたり、着付け実習を行いました。

着付けをするのがはじめての生徒ばかりで、苦戦しながらではありますが、講師の先生の親身な御指導により、綺麗に着付けることができました。きれいに着物を着られて、満足そうな生徒たちの様子を見ることができました。

また、着物を着た状態できれいな所作をすることができるように、和室での振る舞いなど作法も学びました。さらに、講師の先生の御厚意で三味線を演奏していただき、「舞鶴小唄」に合わせて踊りもしました。

1月28日(水)には、茶道実習を行いました。

裏千家の先生方にお世話になり、まずは茶室での作法について、その意味と合わせて指導を受けました。着付け実習で学んだことを振り返っている生徒たちの姿を見ることができました。

お点前は立礼式(椅子と机を使う方式)を実習しました。茶菓子をいただくときの作法、美味しいお茶の点て方、客と亭主のマナーなどを学びました。普段口にしない抹茶や茶菓子に舌鼓を打ちながら、茶を楽しんでいるようでした。

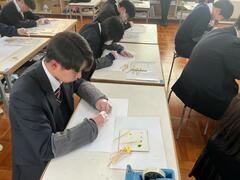

3年生の選択授業「クリエーション芸術」では1月13日(火)に、やくの木と漆の館館長の平岡明子様を講師としてお招きし、丹波漆について理解を深めるワークショップを行いました。

前半は平岡様から漆の歴史や用途、漆器の製作過程や、京都府指定民俗文化財(無形)に登録されている「丹波の漆かき」について、実物を交えながら講義していただきました。

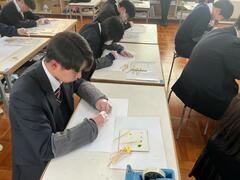

後半は、漆を使った絵付け体験を行いました。今回は、丹後和紙のしおりに、自分でデザインした図柄等を転写していきました。顔料で色づけられた6色の漆でグラデーションを調整しながら思い思いの色で絵付けを進め、最後に金粉をまぶす部分を決めてキラキラに仕上げました。

生徒は、「縄文時代の櫛が漆によって形が残っているなんてすごい!」、「何度も塗り重ねてできる漆器も作ってみたい」など、漆に対して興味津々な様子でした。そして、漆かきの伝統を後世に引き継ぎ守っていくことの大切さを学ぶことができました。しおりの絵付けでは、6色の漆を混ぜることで思い通りの色を作ろうと挑戦している生徒もいて、3年間の芸術の授業で得た知識を活かしながら制作することができました。

漆は乾燥に時間がかかるため、1週間かけて乾燥した作品を1月20日の授業で見せ合って、互いの作品の良さを伝え合う様子が見られました。中丹地域の伝統的な文化について深く知ることができたこの機会をきっかけに、地域の文化・芸術にアンテナを高く保ち、卒業してからも親しんでいってほしいと思います。

今年度最後の子どもひろばは、積雪の中たくさんの参加者で賑わいました。

3年生選択科目の「保育基礎」の授業で、乳幼児に接する機会を重ねるごとに、抱き方や遊び方、声かけなど上手にできるようになりました。教科書では学ぶことのできない体験ができたのではないでしょうか。

「子育てひろば ほっと」さま、一年間貴重な体験をさせていただきありがとうございました。

子どもたちの生活の中心である「あそび」について学習し、手に取って遊んでもらえそうなおもちゃを考案しました。

発達段階に合わせて、安全面や発達を促したり、興味を示すようなものをグループで考え制作しました。

制作したおもちゃは、子どもひろばに寄付します!

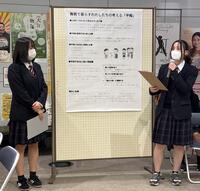

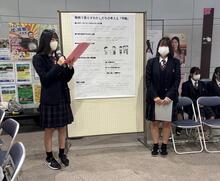

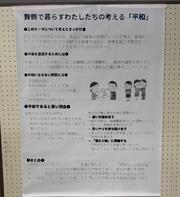

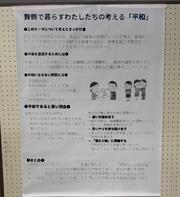

11月30日(日)に中総合会館にて開催された「まいてフェスタ」に本校2年生5名の生徒が参加しました。今年は「平和~みんなでまこう やさしい未来の種~」をテーマに市内のさまざまな団体が各ブースを設けてイベントを実施しました。

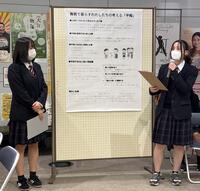

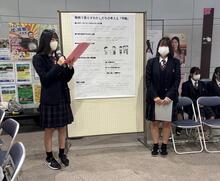

東舞鶴高校は、7月に引き揚げ記念館で開催された「平和未来ワークショップ〜Peace Boat100〜」に参加した生徒がこのワークショップを受けて考えた自分たち高校生にできる平和についてポスターを作成し、発表を行いました。

「平和」というと抽象的な概念のため、生徒たちも制作にあたって難しい部分もあったと思いますが、当日の発表も含め、自分たちの言葉で堂々と発表することができました。

3年生選択科目の保育基礎で乳幼児の発達に合わせたおもちゃを各班で考案し制作しました。

今回の子どもひろばでは、生徒たちが作ったおもちゃで実際に遊んでもらい、子どもたちがどのような興味を示すのかを観察しました。乳児は音の鳴るおもちゃや、もちもちした手触り感のあるおもちゃを楽しんでいました。また、幼児は、キャラクターのイラストが入ったものに興味をもったり、フエルトで作った食べ物が気に入ったようで、ごっこ遊びを満喫していました。

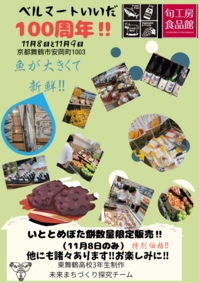

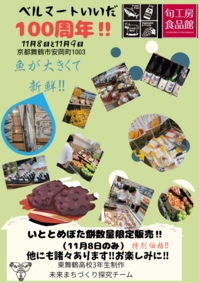

3年生未来まちづくり探究では、地元のスーパー 旬工房食品館 様とコラボし、11月8日、9日に開催される100周年記念の創業祭を告知するポスターを制作しました。

店頭にも掲示いただけるようですので、みなさんも是非足を運んでみてください。

10月15日(水)、2年生未来探究コースの学校設定科目「日本文化」と「科学探検」の合同で、稲作実習「収穫祭(調理実習)」を行いました。農家の椋本 和明 様に講師としてお世話になり、「日本文化」と「科学探検」の合同で5月の田植え、9月の稲刈りを行いました。今回の「収穫祭」は、自分たちで収穫した米を味わうものです。

収穫したお米が「朝紫」という品種のもち米だったので、今回の「収穫祭」ではお米を通常通りに炊いておかずと一緒にいただくほかに、おはぎを作りました。実習のはじめには、椋本様からお米の炊き方について御指導いただきました。

その後は、各グループが計画にしたがって、お米に合うおかずとおはぎを作りました。おかずの具材には、舞鶴の特産品である万願寺あまとうを使い、生徒たちは万願寺あまとうの良さを活かせるようにおかずに工夫を凝らしました。肉巻きや炒め物、焼き浸しなど、グループの創意工夫が現れていました。

また、おはぎもきなこをまぶしたり、一口サイズにしたり、生クリームを合わせて使ったりと工夫を凝らし、お米を美味しく食べることを主眼に置いて実習に取り組みました。

普段関わらない生徒どうしでも協力しながら、楽しみながら手際良く調理している姿が多く見られました。また、できあがったものをいただく姿からは、満足げな様子が見て取れました。「朝紫」の独特な味わいも楽しんで、お腹いっぱいになりました。

去る10月9日(木)、2年生の人権学習「引揚の歴史と人権~戦争を語り継ぐ意義とは~」を行いました。講師に長嶺 睦 様(舞鶴引揚記念館)をお招きし、「なぜ戦争を語り継がなくてはならないのか」「平和とは何か」という問に対して向き合いました。

まず、長嶺様から引揚の歴史について講義していただき、そのあと本校在籍の学生語り部(舞鶴引揚記念館で引揚について語り部活動をしている学生ボランティア)の生徒が、語り部活動の実演を行いました。

さらに、「マイガク(総合的な探究の時間)」で引揚や舞鶴について探究活動をしている生徒たちと長嶺様、学生語り部の生徒で、戦争を語り継ぐうえで大事なことや語り部活動を通して得られた学びについて、パネルディスカッションを行いました。

生徒たちは、同年代の人が戦争や平和について考え、そして具体的に行動している姿を見て刺激を受けていました。

そして、学習の最後には、全生徒が引揚のことについて他者に説明するロールプレイングを行いました。人権がさまざまな形で尊重される社会を作る担い手として、学習で培った知識や意識をもとに語り部活動を実践し、難しさを感じながらも事の重要性を認識することができました。