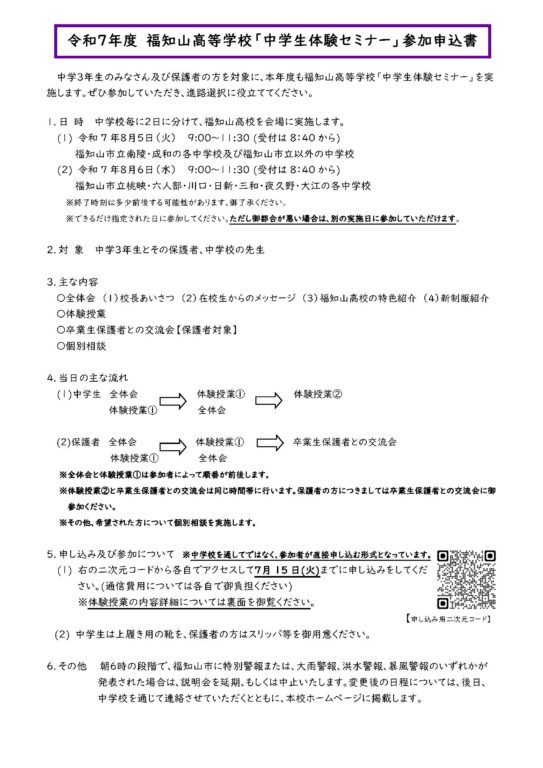

☆8月5日(火)、6日(水)は、体験セミナー☆

申込はこちら

締め切りは7月15日(火)

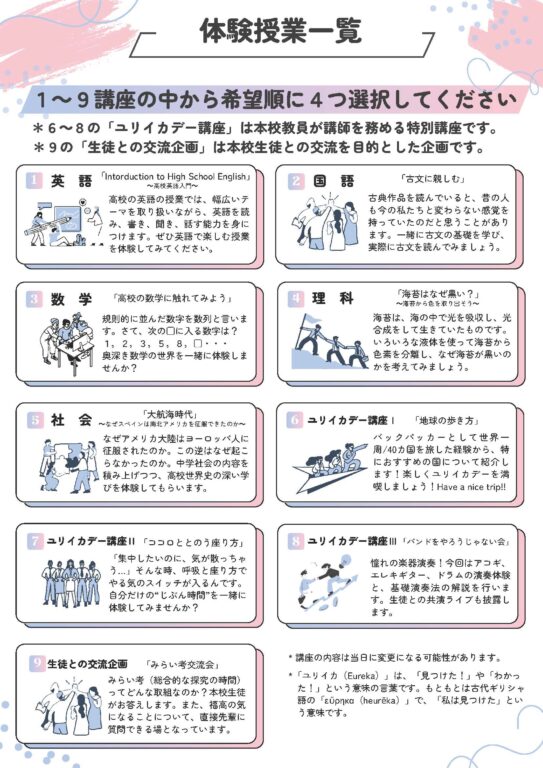

詳細は、下の画像をクリックしてください。

☆放送部

NHK杯全国高校放送コンテスト出場決定!

全国高等学校総合文化祭出場決定!

近畿インターハイ出場決定!

☆陸上競技部 男子800m

ハンマー投

☆バレーボール部

7月12日(土)はユリイカデー見学会&個別相談会!

詳細は、下の画像をクリックしてください。

≫新着情報

☆研修旅行☆6月10日(火)~13日(金)

下のアイコンをクリックしていただくと、

最新記事を御覧になれます。

≫福高NEWS

- 探究活動の様子 ~文理科学科「みらい学Ⅰ」研究計画発表会~

7月2日(水)、福知山高校1年文理科学科の探究活動「みらい学Ⅰ」の授業において、2学期からの本格的な活動の前… 続きを読む: 探究活動の様子 ~文理科学科「みらい学Ⅰ」研究計画発表会~

7月2日(水)、福知山高校1年文理科学科の探究活動「みらい学Ⅰ」の授業において、2学期からの本格的な活動の前… 続きを読む: 探究活動の様子 ~文理科学科「みらい学Ⅰ」研究計画発表会~ - 【医学進学プログラム】卒業生の樟先生をお招きして

6月25日(水)、本校の卒業生で、明石医療センターの総合内科の医師の樟莉子様をお招きし、「医療現場の現状や課… 続きを読む: 【医学進学プログラム】卒業生の樟先生をお招きして

6月25日(水)、本校の卒業生で、明石医療センターの総合内科の医師の樟莉子様をお招きし、「医療現場の現状や課… 続きを読む: 【医学進学プログラム】卒業生の樟先生をお招きして - 福高紹介動画、できました!

今年度の福高紹介動画が完成しました!以下のURLをクリックしていただくか、「受験生の方へ」のバナーの中にある… 続きを読む: 福高紹介動画、できました!

今年度の福高紹介動画が完成しました!以下のURLをクリックしていただくか、「受験生の方へ」のバナーの中にある… 続きを読む: 福高紹介動画、できました! - 【硬式野球部】明日は一回戦!

6月21日(土)に右京ふれあい文化会館で第107回全国高校野球選手権大会京都大会の抽選会が行われました。1回… 続きを読む: 【硬式野球部】明日は一回戦!

6月21日(土)に右京ふれあい文化会館で第107回全国高校野球選手権大会京都大会の抽選会が行われました。1回… 続きを読む: 【硬式野球部】明日は一回戦! - 【家庭科】地元のお茶を知ろう ~抹茶~

6月23日(月)と27日(金)の家庭科の時間に、茶道裏千家准教授の赤井貴恵先生をお招きし、「地元のお茶を知ろ… 続きを読む: 【家庭科】地元のお茶を知ろう ~抹茶~

6月23日(月)と27日(金)の家庭科の時間に、茶道裏千家准教授の赤井貴恵先生をお招きし、「地元のお茶を知ろ… 続きを読む: 【家庭科】地元のお茶を知ろう ~抹茶~

~リンク~