2月21日(土)~24日(火)、本校京都文化コース「歴史総合」・「京都文化探究」で取り組んだポスター展示『道路のかたちから考える京都の町の移り変わり』を実施します。会場は京都市左京区の「吉田コミュニティカフェいきな」です。24日(火)の午後には生徒によるポスター解説も行われます。どうぞご来場ください。

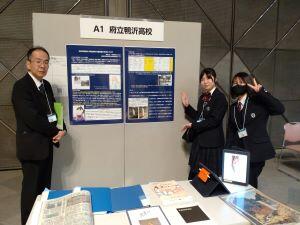

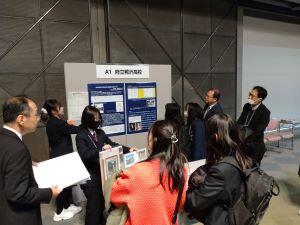

京都探究エキスポ2025が、12月20日(土)京都国際会館で開催されました。

京都府立・京都市立高校が一堂に会し、学びの成果を発表しました。

本校からは京都文化コース生徒が参加し、「道路のかたちから考える京都の町の移り変わり」と題し、パネル展示したポスターをみなさんに示しながら発表しました。

発表後には質疑応答の時間があり活発なやりとりが行われ、その都度、みなさんは頷いておられました。

発表後は慶應義塾大学安宅和人教授、東京大学鈴木寛教授から講評・メッセージをいただき、とても充実した発表会となりました。

2月20日(木)、本校京都文化コースと京都市歴史資料館との共催で、特別展示「本校が所蔵する明治時代の西洋画の作者について」を開催いたします。

2年生「総合的な探究の時間(京都文化探究)」の一環として、生徒によるギャラリートークも予定しておりますので、どうぞご観覧ください。

京都市歴史資料館は本校から寺町通を南へ徒歩約3分です。

令和6年度京都フロンティア校研究成果発表会が、2月2日(日)京都建築大学校で開催されました。

午前はプレゼンテーション部門の発表(10校)、午後からは3つの会場に分かれてポスターセッション部門の発表(15校)が行われました。

本校はポスターセッション部門に参加し、「"絵葉書目録"の公開について」と題した発表を、パネル展示したポスターを聴衆に示しながら報告しました。

発表後には質疑応答の時間があり、展示内容や京都文化の取組について活発なやりとりが行われ、その都度、皆さんは頷いておられました。

発表は4回行われ、発表後は京都府教育委員会の担当の方から講評をいただき、とても充実した発表会となりました。

12月11日付け京都新聞夕刊でも取り上げられました、本校に所在する西洋画の作者についての探究の報告を12月21日(土)の「京都探究エキスポ」で行います。詳細は下記の通りです。

https://www.kyoto-be.ne.jp/koukyou/cms/?p=6583

11:15ごろから12:15ごろまでポスターセッション形式の予定です。

第18回全国高校生歴史フォーラム(奈良大学主催)において本校京都文化コース2年生によるレポート「本校が所蔵する明治時代の西洋画の作者について」が優秀賞を受け、その報告が11月23日(土)同フォーラムにおいて行われます。ライブ配信がありますのでぜひご覧ください。14:50開始の予定です。

【奈良大学ホームページ】https://www.nara-u.ac.jp/news/344.html

【ライブ配信URL】https://youtu.be/2G-0j8HxWlc

「絵葉書目録」の公開にあたって

本校の校舎改築に先立つ平成25(2013)年、明治から昭和前期のものと

考えられる大量の絵葉書の存在が明らかとなりました。これらが廃棄されることなく、「資料(史料)」として意味付けられるためには何をすればよいか。京都府京都文化博物館との連携のもと、京都文化コースの取り組みとしてデータベース化する授業が、改築完成前の平成29(2017)年度から始められました。

そこでは、6,042枚に上る「1枚もの」絵葉書(セットの封筒やケースなどに収められていない、文字通り"はがき"状で残されていたもの)を読み解き、タイトル(和文・英文)、発行所、説明の長文が印刷されているか、"はがき"として使用された痕跡があるか...などを、京都文化コースの生徒諸君がエクセルに手入力していきました。その作業が前年度に完了したので、目録の形でweb公開いたします。

これまでに京都文化博物館や京都市歴史資料館、また校内などで、この絵葉書の一部の展示・紹介をおこなってきました。絵葉書そのものの全面的な公開は今後の課題ですが、目録の完成によって、日本国内だけでなく世界各地の、今から約100年前の貴重な画像情報が整理され、検索できることになりました。その中には、これまで知られていなかった新しい情報が含まれている可能性もあります。

目録の存在によって、学術的に未知であった本校所蔵の絵葉書がさまざまな研究に活用される道が開かれたとともに、これらが後世に継承される可能性が高まった、と言えるのではないでしょうか。

関係諸機関および協力いただいた生徒諸君に心からの感謝と御礼を申し上げます。

令和6(2024)年 7月

京都府立鴨沂高等学校 京都文化科

参考:『「学校博物館」を成長させる―京都府立鴨沂高等学校所在資料の発見と活用Ⅱ―』

(学校資料研究会・京都府立鴨沂高等学校京都文化科2023)