教育内容

- HOME

- >

- 教育内容

- >

- 普通科(アドバンスエリア)

- >

- AD-授業紹介

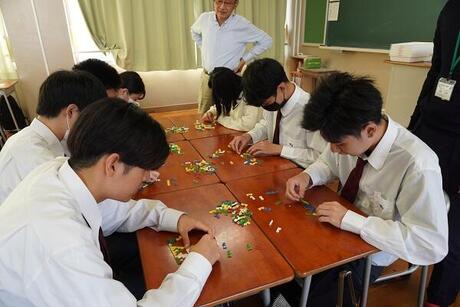

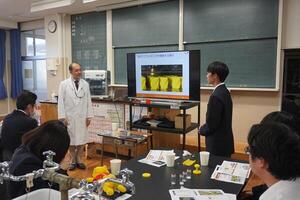

12月1日(月)、2年自然科学コースの授業にて、京都工芸繊維大学より坂井亙先生をお招きし、プラスチックについての体験授業を実施しました。

プラスチックの構造を座学だけでなく、3Dプリンターや身近な素材(ガムなど)を用いて体験的に学びました。高分子であるプラスチックは、その構造によって固さなどの性質が変わることを理解することができました。

さらに、実際に3Dプリンターの動きを間近で見ることで、深い理解と興味を引き出す貴重な機会となりました。

坂井先生、貴重な学びの時間をありがとうございました。

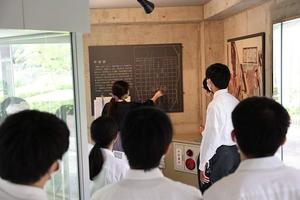

人文科学コースの2年生で源氏物語ミュージアムを訪れました。古文を読むだけではなかなかイメージすることが難しい平安時代の暮らしや文化などに実際に触れることができました。また、5種類のお香を嗅ぎ分けで同じ香りを組み合わせるという"源氏香"の体験もあり、五感を通して学ぶことができました。この体験を通して、『源氏物語』や平安時代への理解が深まったことでしょう。

10月7日(火)に2年生のユニバーサルエリア情報Ⅱ選択者と、3年生のアドバンスエリア自然科学コースの生徒と八幡市立さくら小学校へ行ってきました。

4月からグループ毎に「小学生の学びにつながるWebサイト」を作成してきました。作成したWebサイトをさくら小学校の6年生に見てもらい、感想や改善点を受けて、さらに良いWebサイトにするという授業を行っていました。

小学生からは、「すごい!!」や「自分たちも作ってみたい」などの感想があり、とても良い交流になりました。

「骨学実習」

授業では、本物のシカの骨を使って、体の各部位の構造を観察・理解する活動を行いました。頭の先から指の先まで、部位ごとに分かれた骨を少しずつ組み合わせて並べていくことで、動物の体の仕組みを立体的に捉えることができました。

実際に骨を手に取りながら学ぶことで、教科書だけでは得られない深い理解と興味を引き出す貴重な機会となりました。

高井先生、貴重な学びの機会をありがとうございました。

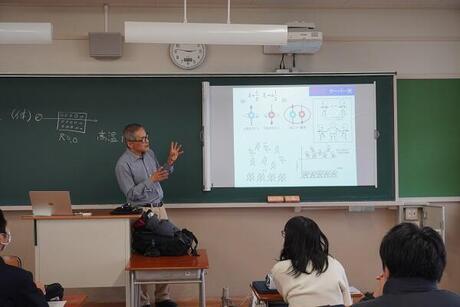

【12月2日(月)5・6限目】2年生自然科学コース 自然探究

「3Dプリンタの原理~プラスチックの熱的性質~」

京都工芸繊維大学 坂井 亙 先生にお越しいただき体験授業を行いました。私たちの身近な材料であるプラスチックの性質について講義していただき、その応用例の1つである3Dプリンタについても実物を用いて学びを深めることができました。実験では高分子化合物の合成を行い、今後学習する有機化合物について関心を深める機会にもなりました。坂井先生、貴重な経験をありがとうございました!

人文科学コースの2,3年生27名で源氏物語ミュージアムを訪れました。古文を読むだけではなかなかイメージすることが難しい平安時代の暮らしや文化などに実際に触れることができました。また、5つのお香を嗅いで同じ匂いを組み合わせるという源氏香もあり、五感を活用して学ぶことができました。この体験を通して、『源氏物語』や平安時代への理解が深まったことでしょう。

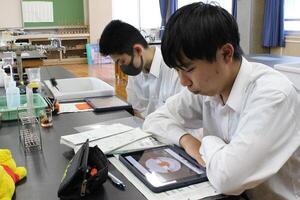

【10月8日(火)5・6限目】2年生自然科学コース 自然探究

「高校数学でわかるデータサイエンスとAI」

京都大学 情報学研究科 国際高等教育院附属 データ科学イノベーション教育研究センター長 山本 章博 先生にお越しいただき体験授業を行いました。データサイエンスについて、発達の歴史や実社会での応用例などについて詳しくご講義いただき、身近な学問分野として認識する機会になりました。実習では手持ちのタブレットを活用して基本的なデータ解析を体験し、学びを深めることができました。山本先生、貴重な学びをありがとうございました。

佛教大学より講師の先生をお招きし、『源氏物語』について講義をしていただきました。デジタル地図を用い、紫式部や登場人物たちのゆかりの地をたどりました。紫式部が暮らした平安京や、『源氏物語』の世界をイメージすることができました。2学期には本文読解や源氏物語ミュージアムでの学習を通して、『源氏物語』についての理解を深めていきましょう。

コース授業「自然探究」での取組

この日は、自然現象を多角的な視野で観察するための定性実験を行いました。専門的な機器を利用することで、より詳細に現象を観察することができました。観察後は、手持ちのタブレットを活用してより深い理解に向けて学習しました。これからも、コース授業でさまざまな体験をしていきましょう。

コース授業「自然探究」での定量分析実験

2年生の自然科学コースでは週2時間のコース授業があります。自然探究では授業で学んだことを活用して、自然現象を体験的に理解するための「科学する心」を養います。この日は身近な器具等を使って、未知の物質を特定することを目的とした探究活動を行いました。装置はシンプルでも、精度の高い測定をするには一定の技術が必要で、コース授業の活動をとおして実験技術の向上に努めたいです。

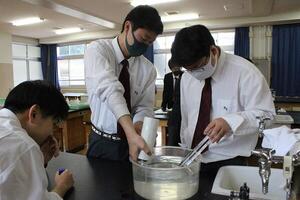

【12月12日(火)5・6限目】2年生自然科学コース 自然探究

「超伝導」

京都大学 吉村 一良 先生にお越しいただき体験授業を行いました。超伝導と深く関わる「相転移」という事象や超伝導の最新技術などについて講義していただきました。また、液体窒素を用いた低温実験では、超伝導の金属に見られる「マイスナー効果」を観察して体験的に学びを深めることができました。吉村先生、貴重な経験をありがとうございました!

【10月25日(水)5・6限目】2年生自然科学コース 自然探究

「イマジナリキューブ・パズル」

京都大学大学院 人間・環境学研究科教授 立木 秀樹 先生にお越しいただき体験授業を行いました。独自に考案された「トリマタ」という模型を用いた実習をとおして、フラクタル(自己相似性をもつ図形)について学びました。際限なく大きくなる模型の中に規則性を見つけ、フラクタル構造についての理解を深めることができました。

【11月30日(水)5・6限目】2年生自然科学コース 自然探究

「データサイエンスのすすめ」

京都大学国際高等教育院附属データ科学イノベーション教育研究センター教授 原尚幸 先生にお越しいただき体験授業を行いました。現代では「データサイエンス」はどの分野においても必須であるが、なかなか実感できるものではありません。「データサイエンスとは」「なぜデータサイエンスを学ぶのか」「データリテラシー」を中心に講義を受け、日常の具体例から体験的に学習に取り組みました。

今回の経験を、後々の学習に生かしてもらいたいと思います。

【9月21日(水)5・6限目】2年生自然科学コース 自然探究

「ロボットって?知能って?」

大阪大学大学院工学研究科教授 大須賀 公一先生 にお越しいただき体験授業を行いました。「ロボット」や「(人工)知能」という言葉は聞いたことはあるが、その定義や実態は考えたことがありませんでした。「ロボットは実態(客観的存在)として存在するのか?」を話し合い、講義を受けながら学習に取り組みました。

聞きなじみのある言葉であるが、解答がない問題を考え続け、最後は「ロボットとは何なのかわからなくなる」という学校の学習の中では珍しい結論に至りました。今回の経験を、後々の学習に生かしてもらいたいと思います。

令和4年9月14日(水)、人文科学コース2年生を対象に校外学習を実施しました。

まずは京都リサーチパークを訪れ、平安貴族のくらしと文化展示室では実際に発掘された物を見たり、再現された貴族の邸宅を見ました。貴族の邸宅は40分の1のスケールで再現されており、実際に京都リサーチパーク内を歩くことにより、その原寸大を感じることができました。

次に嵯峨嵐山文華館を訪れました。嵐山の風景を楽しむとともに、百人一首の展示や、企画展「どうぶつ美術館」を見ることができました。

平安文化に関するものを実際に目にすることで、体験的に学びを深めることができました。

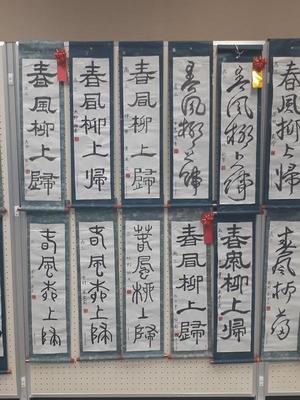

令和4年7月13日(水)、人文科学の授業で「書」の体験を行いました。

日本文化に深く係わる「書」に注目し、その歴史や精神を主体的に学び、英語でプレゼンテーションを行いました。AETと共に「書」を体験することで、様々な視点から日本文化の魅力を再発見することができました。

令和4年6月22日(水)、人文探究の授業で「漢検漢字博物館・図書館 漢字ミュージアム」を訪れました。

1階では漢字の誕生や発展、日本の受容について学習したり、甲骨文字や万葉仮名を学ぶことができました。2階では様々な角度から漢字を学ぶことができ、漢字の理解を深めることができました。

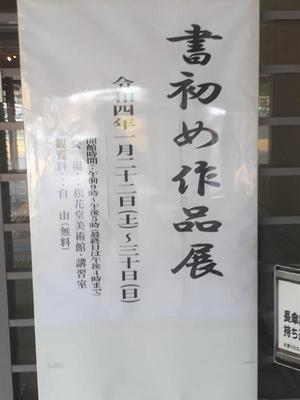

令和3年度も芸術科書道では、1年から3年生までの書道選択した生徒が授業の中で作成した作品の中から、第37回高円宮杯日本武道館書写書道大展覧会(公益財団法人 日本武道館主催 後援 文部科学省ほか)と第41回書初め展(八幡市文化協会・松花堂美術館主催 後援 八幡市・八幡市教育委員会・京都新聞)に出品しました。

第37回高円宮杯日本武道館書写書道大展覧会には、3年生の作品9点を出品し、大会奨励賞3名、特選2名、金賞2名、銀賞1名、銅賞1名と9名全員受賞しました。

第41回書初め展では、京都八幡高等学校は団体賞をいただきました。個人賞では、金賞2名、銀賞2名、銅賞4名が受賞いたしました。書道選択の生徒たちが毎回一生懸命取り組んでいる成果の一端が表れていると思います。3年生は卒業しますが、2年生、1年生はまた新年度に向けてさらに積極的に書道の作品制作に取り組んでいます。1月31日まで松花堂美術館に展示されています。是非御覧ください。

令和4年1月14日(水)、宇治市源氏物語ミュージアムで校外学習を行いました。

人文探究において2学期をとおして、巻1から巻54までを輪読会という形でそれぞれ担当を決め、読み進めていました。源氏物語ミュージアムは『源氏物語』に関係する資料が展示されており、これまで文字や写真をとおして想像していたものを、実際に目にすることができました。また、映像作品「GENJI FANTASY ネコが光源氏に恋をした」、「浮舟」を観て、様々な角度から『源氏物語』を学ぶことができました。

12月1日(水)、京都光華女子大学の鳴岩伸生先生にご講義をしていただきました。「ドラマで学ぶ臨床心理学」をテーマに、ドラマ「のだめカンタービレ」を臨床心理学の視点から解説していただき、心理学という学問について学ぶことができました。