教育内容

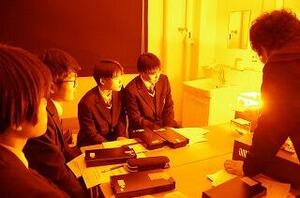

2月21日(土)、2年生理数コース物理選択生徒のうち希望者18名が、京都大学宇治キャンパスを訪問しました。

はじめに放射線や加速器についての講義を受けたのち、グループに分かれ、分光器を使い光の性質を学ぶ実験を4種類行いました。最後に加速器の実験施設を見学し、加速器によって加速されたイオンビームによる元素分析の実験を見せていただきました。

京都大学の先生方や学生の皆さんの丁寧な御指導により、物理の面白さや奥深さを感じた有意義な一日となりました。

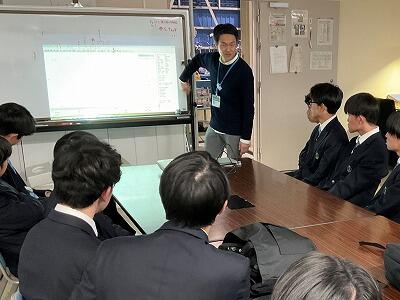

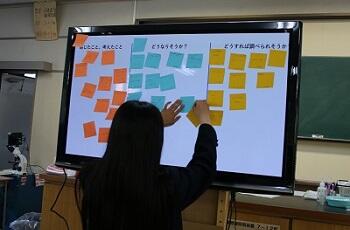

1年生2グループ、2年生2グループが「探究エキスポ2025」(京都府教育委員会主催)に参加し、日頃の探究活動の成果を発表しました。

また、3年生の生徒が「探Q留学」の代表生徒の一人として、ブースで発表を行いました。

本イベントは、京都府立・市立の高校生が一堂に会し、自ら設定した問いについて調査・実践を重ね、その過程や成果を発信・共有する場として開催されています。

当日は、生徒たちが自分自身の関心から生まれたテーマについて、調査方法や考察を丁寧に説明し、来場者や他校の生徒たちと活発な意見交換を行いました。

発表を通して、他者に伝える難しさや、新たな視点を得ることの大切さを実感する貴重な機会となりました。

今回の経験を今後の探究活動や学校生活に生かし、より深い学びへとつなげていきたいと考えています。

先日、1月25日(日)にテラセッションと題し、萬福寺の訪問ツアーを京都橘高校・東山高校と合同で実施しました。

現役の和尚さんの拝観案内や、寺そば(ヴィーガンラーメン)の実食など、萬福寺を満喫する体験内容に興味を持った生徒が7名参加してくれました。近所にあるお寺ではありますが、知らないことも多く、生徒にとって良い学習の機会になりました。

また、寺そばを提供している宝蔵院には、6万枚に及ぶお経の版木が修造されており、その物量に生徒は圧倒されていました。原稿用紙の元になったとされるこの版木は、重要文化財に指定され、調査が続けらているものの、保存や管理が困難になっているという課題についても知ることができました。身近な地域に、これほど重要な文化財があることを周知するためにも、こうした企画を増やしたいものです。

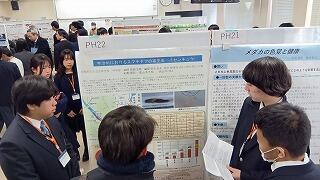

2年「総合的な探究の時間」1チームと科学部が、日本生物教育学会第110回全国大会中高生ポスター発表に参加しました。

同世代の研究に触れ、他者との交流により自身の研究を発展させる貴重な体験となりました。

発表概要は以下のとおりです。

2年「総探」:メダカの色覚と健康

メダカを様々な色の飼育液に入れ、体重の減少を測定しました。

緑色や黄色の飼育液中では体重の減少が少なく、死亡率が低いことが分かりました。

科学部:宇治川におけるヌマチチブの寄生虫「イセンチュウ」

宇治川で採集した淡水ハゼ科魚類から、高頻度で寄生虫を発見しました。

寄生虫の発見割合や、場所による違いをまとめ発表しました。

フィリピン英会話学校「CURIOUS WORLD ACADEMY」より7名の英会話講師の方をお招きし、英語コミュニケーションの授業で交流を行いました。

どの生徒も講師との会話を楽しみながら積極的に英語を話し、自分の気持ちを伝えようとがんばっていました。グループごとに交流を行いましたが、どのグループからも英語と笑い声が響き渡りとても楽しい交流会となりました。

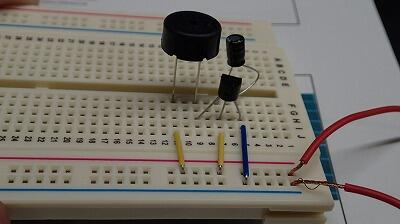

今年(令和7年)も、山城教育局主催の「やましろ未来っ子」サイエンスラリーに協力参加しました。

十数組の小中学生の参加の下、ブレッドボードによる電気回路作成をおこないした。

ブレッドボードは、ソケットに電子部品を挿し込むだけで,簡単な回路が作成できるたのしい道具です。

試行錯誤しながら、小中学校で習った並列回路や直列回路を作り、上手にできた児童生徒には

電子オルゴール作りに挑戦してもらいました。

家庭基礎の授業において、2年生全員を対象に保育園実習を行っています。1クラスを2つに分け、近くのなかよし保育園に御協力いただき、子どもたちと交流しています。1学期は名簿前半の生徒が保育園を訪問しました。

乳幼児と交流するで、乳幼児に関心をもち、乳幼児の生活や心身の発達に関する理解を深めるとともに、親・保育者、更には社会の一員として、子どもの養護・教育にどのように携わっていけばよいかを考える機会としています。

生徒の感想より

・私は兄弟姉妹や親戚にも小さい子がいなくて、うまく接することができるか不安だったが、部屋に入ってすぐにキラキラした目で近づいてきてくれたり、ハグしてくれたりして、嬉しすぎました。(2歳児クラス担当)

・1歳児は歩けないと思っていましたが、歩くどころか走ったり、声や顔で感情を表したりしていました。乳幼児とふれあう機会なんてめったにないので、いろんなことを知ることができたれたし、何よりも楽しかったです。今回の保育園実習で子どもに対する苦手意識がなくなりました。(1歳児クラス担当)

・子どもたちはみんなかわいくて想像していた10倍は元気でした。また、思っていたよりよくしゃべるし、体も大きいと実感しました。今回の実習では子どもたちと目線を合わせるのを意識しました。保育士の先生は、子どもたち全員をしっかりみていて、尊敬しました。(2歳クラス担当)

・単純にとても楽しかったです。小さい子と触れ合う機会なんて全くないので、貴重な経験をさせてもらえてよかったです。小さい子からもらえるエネルギーでとても元気になりました。(3歳児クラス担当)

・保育園実習があると聞いた時、初対面でどんな反応をしてくれるのか、子どもの目線になって子どもたちを楽しませることができるのかすごく不安でした。しかし、子どもたちはみんな元気で優しく、温かく受け入れてくれたのですごくうれしかったです。小さい子と触れ合うのはこんなにも楽しくて、温かい気持ちになれるのだと感じました。(5歳児担当)

資産運用の必要性、金融商品のリスクとリターンの関係、投資のポイントについて、SMBCコンシューマーファイナンス株式会社より講師に来ていただき、資産形成セミナーを実施しました。グループごとに、「10万円を使ってお金を増やすためにどんな方法があるか」を考えたり、また、株価の動きを予測しながら、模擬紙幣、株券を使って株の売買をする投資ゲームをするなどして投資の世界を体験しました。金融商品を選択する際には、様々な"情報"を取捨選択することや経済状況から株価を"予測"することにより投資のリスクを下げることが可能であることを知りました。お金の専門家による生徒参加型の授業により、資産運用について、楽しく、主体的に学ぶことができました。

今回のセミナーをきっかけとして、生徒には、様々な経済現象に対して正確な知識や情報を収集し、主体的に判断し行動する態度を身につけてもらいたいと考えています。

生徒の感想より

・今日の話を聞いて、投資は戦略的にやるものだと感じた。その理由として、世界の状況を予測することが非常に大切だと思った。

・投資の仕組みについて、おおまかに理解することができた。リスクを避けるには知識や社会情勢について理解を深めることが大切だと思った。

・お金について、「使う」や貯金だけでなく、投資という使い方があることがわかった。将来、正しい知識をつけて投資してみたいと思った。

国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所関西支所(森林総研)を訪問しました。

昨年度(2024年度)までは、学校林での探究活動のために、森林総研の専門家に来校していただきました。

今年は、森林や植物について理解を深め、新たな気づきを得るために、研究所を訪問しました。

生徒の感想

一学期中間考査の最終日に、午後から森林総合研究所関西支所に見学に行きました。

この研究所にはさまざまな木が植えられており、研究者から木々に関するお話を聞くことができました。

木々だけでなく、研究者の一日や、森林にかかわるお仕事など、いろいろなお話を聞きました。

さらに、展示室では、クマやノウサギなど野生動物、森の昆虫、木々を使った工作物があり、

参加者は、それ添えの興味あるものを手に取り、思い思いの時間を過ごしました。

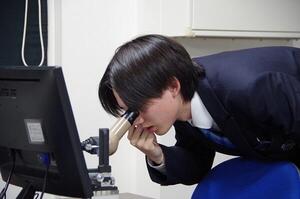

令和7年2月15日(土)、2年理数コース物理選択生徒のうち希望者15名が京都大学宇治キャンパスを訪問し、研修を受けました。はじめに放射線や加速器についての講義を受けたのち、グループに分かれ、分光器を使い光の性質を学ぶ実験を4種類行いました。最後に加速器の実験施設を見学し、加速器によって加速されたイオンビームによる元素分析の実験を見せていただきました。

京都大学の先生方や学生の皆さんの丁寧な御指導により、物理の面白さや奥深さを感じる充実した一日となりました。

令和6年12月21日(土)、東京都立日比谷高校において第8回中高交渉コンペティションが開催されました。

このコンペティションは、学習指導要領「公民」において示される、合意形成や社会参画する力を育成するため、社会的な見方・考え方を働かせて社会的事象について考察するものです。また、紛争解決や合意形成する力を育成するため、アメリカ全土のロースクールではほぼ必修科目となりつつある「交渉学」の考え方や技能を身に付けることを目標としています。

莵道高校では、1年生1名・2年生3名・3年生1名の有志5名が参加しました。参加生徒は、参考文献として提示された『ハーバード流交渉術』の中で紹介されている「交渉の7つの指針」を踏まえて交渉準備を進めていきました。具体的には、放課後を活用して各自で調べたことをミーティングで発表し、意見交換を重ねて論点化をすすめていきました。また、以前コンペティションに参加した卒業生や教員を巻き込んで模擬戦を行うなど、とても意欲的に取り組みました。

交渉テーマは「まちづくり・再開発についての交渉」であり、行政組織の市、鉄道会社、ショッピングモールを経営する私企業の三者による交渉を行いました。三者交渉は、二者の交渉に比べて難易度が高く、相手方のそれぞれの立場を考慮して準備を進めることに苦労していました。しかし、ミーティングを繰り返す中で、個別に問題解決を図るのではなく、三者それぞれの利益を示しながら、複数の問題を関連付けて交渉することを見出していきました。

当日は、東京都立武蔵高校と福井県立若狭高校と対戦しました。

順位は競うものの、交渉の合意に向けて、敵対することなく相手の主張を聞き入れ、効果的に提案を行うことで、見事合意までこぎ着けました。参加した21チームのうち、惜しくも3位以内入賞は逃してしまいましたが、相手方の要求に対して準備資料を用いて提案をする姿は自信に満ちていました。

10月22日(火)

総合的な探究の時間及び伝統文化事業の一環として校内で茶道体験を実施しました。参加した生徒のほとんどが茶道未経験です。茶室での作法を学び、お茶とお菓子をいただくというのが体験の内容でした。

お菓子を頬張る顔には幸せがにじみ出ていました。今日のお菓子は「みのりの秋」という名前の柿の形をした生菓子でした。コロンとかわいらしい見た目に心が和みます。

お菓子の後は、抹茶をいただきます。初めて見るお点前に生徒は釘付けでした。今回は見るだけでなく自分でも点前をやってみます。決まった手順でお茶を立てるというのは難しく、なれない正座も相まって苦戦しているようでした。しかし、苦労して立てた抹茶は格別だったようです。

学校内でありながら、普段味わえない厳かな空気にを感じることができたことと思います。日本文化に触れるよい機会となりました。

~参加した生徒の感想~

「貴重な体験ができました。茶室での作法を初めて知ることができ、茶道に興味がわきました。」

「すごく大変でした。ですが、日本文化を感じることができました。日本人として和室のマナーなどを知れてよかったです。」

「抹茶は苦いと思っていましたが、甘いお菓子の後に食べるとそんなことなくて、おいしかったです。柿の形のお菓子に季節を感じて、ただのお菓子じゃなくて一つ一つ大切な思いが込められているんだと感じました。」

7月30日に、やましろ未来っ子サイエンスラリーを開催しました。

乾電池とエナメル線を使って、モーターを作成しました。コイルの巻き数やエナメル線の削り方を工夫し、試行錯誤することで上手に回すことができました。

御参加いただきました皆様、ありがとうございました。

2月17日(土)、2年理数コース物理選択生徒のうち希望者18名が京都大学宇治キャンパスを訪問し、研修を受けました。

はじめに放射線や加速器についての講義を受けたのち、グループに分かれ、分光器を使い光の性質を学ぶ実験を4種類行いました。最後に加速器の実験施設を見学し、加速器によって加速されたイオンビームによる元素分析の実験を見せていただきました。

京都大学の先生方や学生の皆さんの丁寧な御指導により、物理の面白さや奥深さを感じる充実した一日となりました。

10月17日(木)、社会福祉法人 あじろぎ会 宇治病院の理学療法士、大藪 景子様に講演していただきました。

生徒達は、「リハビリとは」「リハビリ職の紹介」「理学療法士の適性」等、実体験を交えての話を熱心に聞いていました。講演後も質問をする生徒の姿も多く、生徒達の関心の高さを感じました。

今回の講演を今後の探究活動に役立てていきます。

今年度より、2年生の「総合的な学習の時間」では、「莵道ゼミ」と称し各講座に分かれ探究活動を行っています。

理科の医療講座では、各自が決めたテーマについて探究を行っています。

6月27日(火)、京都岡本記念病院の看護師、丸山美香様、西出愛佳様に講演をしていただきました。

生徒たちは、「看護師になるまでの道のり」「看護師となってからの厳しさ、やりがい」「医療現場での看護師の役割」等、多くの話を熱心に聞いていました。今回の講演を今後の探究活動に役立てていきます。

今年度(2023年度)から、2年生の総合的な探究の時間「莵道ゼミ」で、森林総合研究所との連携授業を実施します。週に一回、自らテーマを設定し、実験・観察方法を立案し、調査を行います。

先週は学校林に入り学校林の様相を観察しました。今回は、国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所関西支所の中尾 勝洋氏から御講義をいただき、各自のテーマと実験・観察方法を考えました。

半年の調査の結果をまとめ、班別ポスター発表を行いました。

調査を結果中で新たな気づきもありましたし、発表の準備をする中で他者に

どのように伝えるかについても考えることができました。さらに、発表を行い、

質疑応答を繰り返す中で、新たな問題点の発見や自分の考えの整理することが

できました。

莵道高校の学校林は、たくさんの野生の動物と植物がみられますが、人里近く、

人間の影響を大きく受けていることが分かりました。

今季発表した内容の一部は、リニューアルし、研究会や学会で発表する予定です。

Copyright (C) Kyoto Prefectural Todoh Senior High School. All Rights Reserved.