厳かで前向きな空気感!・・・【第51回入学式】

4月9日(水)、快晴のもとで「第51回入学式」を挙行し、新入生89名を迎えました。

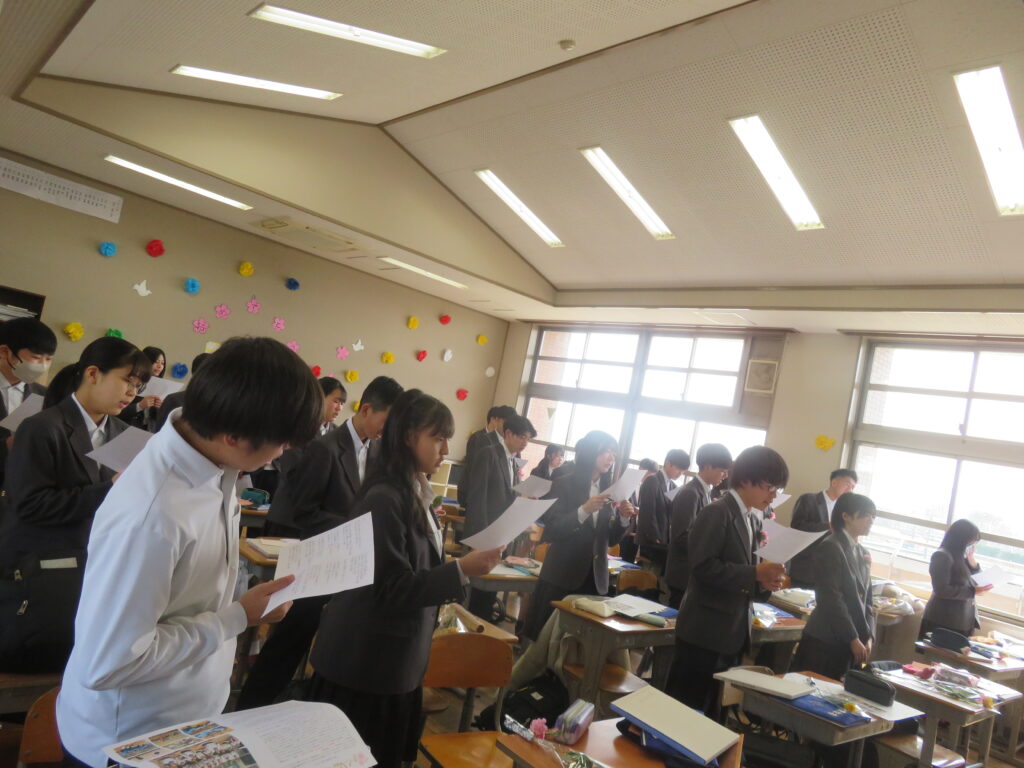

前日の8日には、在校生が入学式に向けて積極的に会場設営や掃除を行いました。

また、所作(礼や心構え)や校歌練習にも一生懸命取り組みました。

新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。

何もかもが初めてで、緊張した半日だったと思いますが、

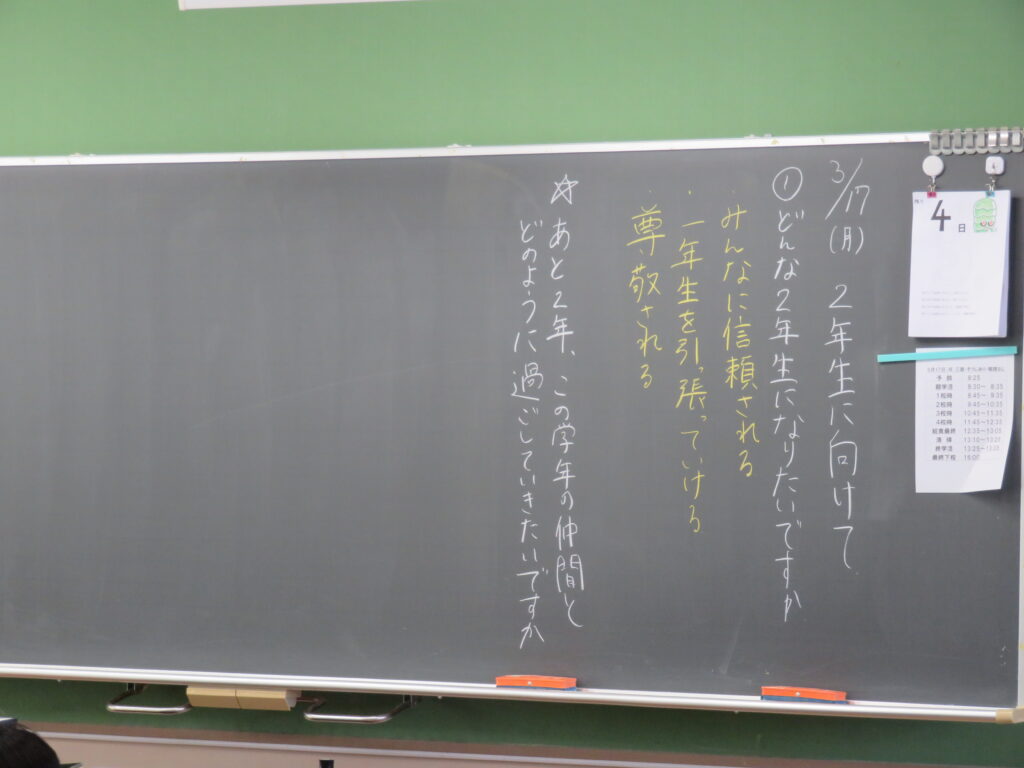

式中には1人ひとりが担任からの呼名で大きな返事をしたり、

入退場に気を配ったりする姿が立派でした。

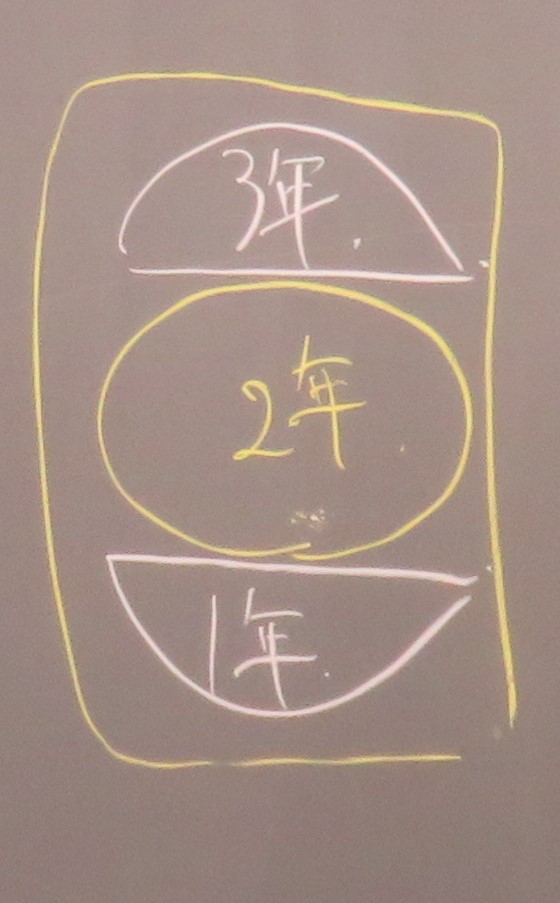

3学年がそろい、いよいよ本格的に令和7年度がスタートです。

”幸せ溢れる久御山”の実現を目指して、繋がりを大切に日々を過ごしていきましょう。

ご参列いただいた保護者の皆さま、地域の皆さま、ありがとうございました。