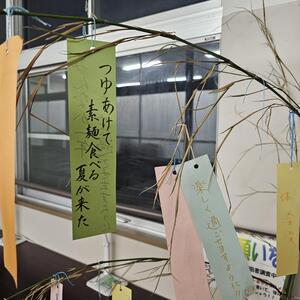

夏休み前、1棟2階廊下で実施した七夕飾り&購入希望図書調査への参加、ありがとうございました。たくさんの願い事を書いてもらいましたが、どうでしょう、叶った人はいるでしょうか?

文字にして表明したことで、目標が明確になり、そのための行動につなげられた人の願い事は、きっと叶っていることでしょう。神頼みという形でなくとも、日記をつけたり、未来の自分に向けて手紙を書いたり、想いを言語化することは自身の思考を整理し、精神を整える効果があります。わずかな時間でも暇があれば、将来の自分と対話してみましょう。

さて、裏面に本のオススメを書いてくれた短冊は、今年は2枚ありました。

- 『僕は上手にしゃべれない』......椎野直弥・著、ポプラ社から2017年に刊行されたこの小説は、一昨年度の図書放送委員のオススメ本でもあり、学校図書館に購入済みです! しばらくカウンター前に展示しておくので、ぜひ手に取り、読んでみてください。

- 細田守さんの本......映画監督・細田守氏が自ら書き下ろした原作小説は、学校図書館には現在5冊あります。『サマーウォーズ』『バケモノの子』『竜とそばかすの姫』『未来のミライ』『おおかみこどもの雨と雪』の5冊です。小説以外の細田守関連図書も今後購入を進めていくので、特にこの本が読みたい!という具体的な希望があれば、ぜひ早めに教えてください。

学校図書館と図書放送委員会では、前期・後期の図書放送委員とすべての先生方に、その読書遍歴から他の人にも読んでほしいイチオシ本を紹介してもらう「オススメブックリスト」を作成しています。このリストに掲載された本は、一部の絶版本(完売して再販売が予定されていない本)を除き、原則すべて購入し、学校図書館に入ってすぐの本棚で1年間展示し特集しています。

このオススメ本の紹介、図書放送委員だけでなく、 他のみなさんも書いてみませんか?

「このはなし、 学校の友達とも語り合いたい!」というものがある 人はぜひ、その面白さを原稿用紙(どんな紙でも OK)にぶつけてください! そして友達に本を読んでもらい、語れる仲間を作りましょう。

たくさんの投稿、お待ちしています。

なお、オススメ原稿はどんな紙に書いてもらって もOKですが、学校図書館では原稿用紙も配布し ています。

みなさん、期末考査おつかれさまでした! 日頃の努力が実った手ごたえはありましたか?

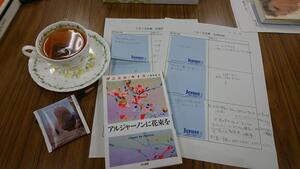

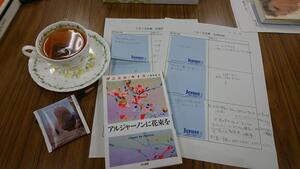

12月は期末考査が終わり、冬休みまでの間は短縮授業が続きます。この放課後のちょっとした余裕を使って、くみこう図書館が提案するスペシャル企画 "ぐるぐる読茶会"に参加してみませんか?

◆"ぐるぐる読茶会"って何?

ぐるぐる読茶会は、読書ゲームとティータイムを掛け合わせた読書パーティー。5-6人が1組となり、それぞれが1冊の本からお題の答えを探して読み、紹介し合う形式です。所要時間は約1時間。本を実際に読むのは20分程度ですが、終わる頃には5-6冊分の知識を共有したような読後感を味わえます。

さらに、自分で読みたいと思える1冊を見つけられるかもしれません!

お菓子とお茶を楽しみながらのリラックスした雰囲気で、集中しつつも和やかに読書を進められるのが魅力です。

◆今回のテーマ:2024年を締めくくる1冊を探そう!

今年のテーマは「若い人に贈る読書のススメ2024」や「先生&図書放送委員のオススメ本」から選ばれた一押しの図書。冬休み前に、今年の総まとめとして読んでおきたい本が勢ぞろい! 短縮授業で1時間放課後が長くなる日を活用し、ぜひ何度も参加してみてください。毎日ぐるぐる読茶会に参加していたら、冬休み前に数十冊を読破するのも夢じゃないかも!?

◆参加方法

特別な申し込みは不要です。当日15時に学校図書館へお越しください。途中参加はできないので、時間厳守でお願いします!

◆開催日

- 12月9日(月)

- 12月10日(火)

- 12月12日(木)

- 12月13日(金)

- 12月17日(火)

- 12月18日(水)

- 12月19日(木)

◆開始時間

毎回15時

ぐるぐる読書は人数が多いほど楽しく、収穫も大きくなるイベントです。ぜひクラスメートや友達を誘い合い、みんなで参加してください! 冬の読書週間で、充実したひとときを過ごしましょう。

学校図書館で、みなさんのご参加を心よりお待ちしています!

(画像は過去年度開催時の様子です)

今年9月、久美浜学舎では全校生徒と全教職員が京都府立図書館の利用者番号を取得し、4月末にスタートした府立図書館の電子書籍・オーディオブックを学校や自宅からでも貸出(閲覧)利用することができるようになりました。学校図書館では、利用開始と同時に申請を行い、全校に配布していましたが、やはり初めての試みは実際に使ってみる機会がないと、必要な時に手がでないもの。そこで各学年部や国語科と相談し、1年生では10月5日(水)の「ライフスキル」の授業で「電子書籍を読んでみる」機会を持ちました。

1年生は、1学期末に1人1台のタブレットを手にしたところで、効果的な学習活用のために様々な授業で活用しながら最新のコンテンツを使いこなす術を同時に学習しているところです。ぜひ休み時間や自宅でのちょっとした隙間時間にも、数千点の電子書籍やオーディオブックをいつでも読める、という、新しい環境に親しみ、大きな収穫を手にしてほしいと思います。

生徒達は、「すごい!」「楽しい!」と、検索した中からジャンルで絞り込んで気になった本を閲覧してみたり、音声読み上げ機能を使って難しい漢字も登場する専門書を嬉しそうに読んだり、気に入った図鑑をお気に入りに登録するなどして、さっそく自分仕様にマイページをカスタマイズして、「読書の時間」を楽しんでいました。

【京都府立図書館 電子書籍・オーディオブックの使い方】①府立図書館のトップページから、「マイページ」にログインする。②マイページから、「電子書籍」を選択し、「電子書籍はこちら」をクリックする。③検索窓に気になるワードを入力するか、オススメ本の一覧から読みたい本を選択し、「閲覧」する。

オススメブックリスト2021にはまだまだたくさんの先生のオススメと、図書放送委員のイチオシ本が紹介されていますが、夏休み期間にあわせたWeb上での連載は本日がラストとなります。みなさん、この夏もたくさんの本を読みましたか? 学校図書館では、ブックリストの配布とともに、特集コーナーを設けてこれらのオススメ本を展示しているので、気になる1冊を探しに、ぜひ足を運んでみてください。

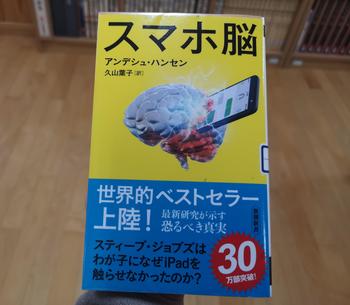

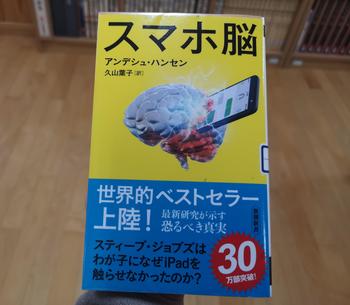

オススメブックリスト2021特集、ラストを飾るのは、金谷旭晋先生のオススメ本『スマホ脳』です。vol.1でも紹介いただいた『スマホ脳』について、また別の言葉で語っていただきました。ひとつのことを伝える言葉の多様な表現も、「オススメ」の魅力のひとつ。ぜひ読み比べてみてください。

今やみなさんの多くが手にしているスマホ。「もしスマホがなくなったとしたら?」そんな生活を想像できますか?

Apple社のiPhoneが登場してから急速にスマホの不朽が進み、この10年で私たちの生活を大きく変えました。今までパソコンでしかできなかったことが、手のひらに収まる端末で簡単にできるようになったのです。一見すると、私たちの生活を便利にしたようにも思えますが、スマホには私たちが知らない多くの危険性が潜んでいます。それを象徴することの一つとして、Apple社のCEOであったスティーブ・ジョブズは、自分の子どもにスマホを与えなかったということがあります。彼はスマホの与える影響を理解していました。

これから先、みなさんはスマホとどう付き合っていきますか? 「便利だから」「楽しいから」と思って使い続けていくと、知らぬ間にスマホに支配されていきます。スマホと正しく付き合い、人生をさらに豊かにしていくために、ぜひ一度 手に取って読んでみてください。

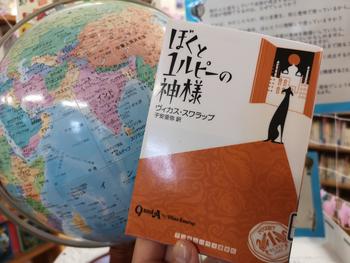

私が今回オススメするのは、『ぼくと1ルピーの神様』ヴィカス・スワラップ(著)です。

コロナ禍で途絶えている大衆文化のひとつに、「マサラ映画」があります。一般的な映画鑑賞のマナーには「映画館ではお静かに」というのがありますが、マサラ映画は鑑賞中から叫んでもOK、ブブセラやクラッカーのような鳴り物もOK、終幕後には拍手喝采、花吹雪舞うのが定番の、映画の作品世界を鑑賞者がともに全身で味わう映画文化です。一昨年あたりから豊岡劇場の常連と化し、月に5本は映画を観ている私、そのうち映画という文化そのものにちょっと興味を持つようになり、「マサラ映画」というジャンルを知りました。一度実際に観てみたいと思っていた矢先にコロナ禍でどこの劇場でもやらなくなってしまったのですが(最近では「無言上映」といって叫ぶ以外はOKなマサラ風上映会が定着しつつあります。)、このマサラ映画でよく上映されるのがインド映画です。マラサ上映自体がインドの映画館文化でもあるのかもしれません。

この本は、十数年前にアカデミー賞で8部門を受賞したインド映画「スラムドック・ミリオネア」の原作です。原作者はインドの外交官。

かんたんに内容を紹介します。日本ではみのもんた氏の司会で知られたクイズ番組「ミリオネア」で、史上最高額の賞金を獲得した少年。しかし、学校にもろくに行っていない孤児が全問正解できるはずがない、と、インチキ容疑で警察に逮捕されてしまいます。取調べで明らかにされる少年のクイズの回答には、インドの貧困層で死と隣合せの選択肢がない人生を歩んできた少年が目にした過酷な現実からの学びがあった......というような、おはなしです。

インドといえば、インド式計算術などで注目されたこともあるように、理数系学力は世界トップクラス、IT分野ではとっくに日本を追い越したのでは?とも言われる先進国で、人口は13億5千万人を突破していまや飛ぶ鳥も落とす勢いで成長中のアジアの大国。ですが、その富と恩恵は一部の上位者が独占し、貧富の差も世界トップクラスの発展途上国でもあります。その負の部分はあまり公開されてきませんでしたが、この作品では、その痛ましく残酷な現実も描きつつ、純粋でとても優しい物語が描かれています。

ぜひ、読んでみて、機会があれば映画も観てみてください。

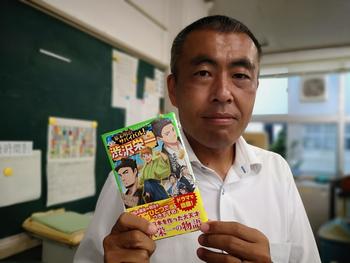

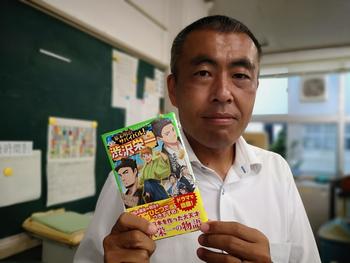

私が今回オススメするのは、『幕末明治サバイバル! 小説・渋沢栄一』加納 新太(著)です。

今注目の人物の一人である「渋沢栄一」について書かれた小説です。次の新しい1万円札の顔となる偉人についてちょっとくらいは知っておきたいと思う人にはちょうどいい小説です。角川つばさ文庫は児童向けの小説なので、本を読むのが苦手な人にも読みやすいと思います。

幕末にペリーが黒船でやってきて、そんな中で外国人からどうやって日本を守るのか、このまま幕府に政治をまかせてよいのか、天皇についていくべきではないのか、などと色々な思惑があって、日本人同士が争いあっていた時代に、海外から多くのことを学び、日本が強くなって、誰もが快適な生活ができるようにと、銀行を作ってお金を集めたり、ガスや水道を引く事業を推し進めたり、まさに日本の経済を大きく転換させた渋沢栄一の活躍が描かれています。

渋沢栄一の子どものころのエピソードも多く、勉強のやり方や大切なこともたくさん出てきます。渋沢栄一というと、「論語と算盤」でも有名なので、論語をがっつり勉強したんだろうなと思うかもしれませんが、最初にやったことは里見八犬伝や三国志など、面白い小説をたくさん読むことからでした。まずは本を読むことが面白いと思えるくらいにならないと、勉強なんてできませんということです。その通りだと思います。勉強ができるようになるためには、必ず本が読める力が必要です。本が読めるようになるには、面白い本に出合うことです。この本がその1冊になればいいなと思っておすすめします。

私が今回オススメするのは、『レシピを見ないで作れるようになりましょう』有元 葉子(著)です。

料理は誰にとっても一生続けていくライフワークです。ナビ(レシピ)がなくても、素材の状態や鍋の中を見て、自分の頭と目と鼻と舌を使って、鍋の中と相談しながら作れるようになるといいですね。この本には、シンプルな料理の基本が紹介されています。

1.思いきってやってみる

2.目指すところをイメージする

3.まずは食感にこだわる。それから味つけ。

4.味見をして自分の舌で味を決める

料理力は、一生ものの財産です。皆さんも、始めてみましょう!!

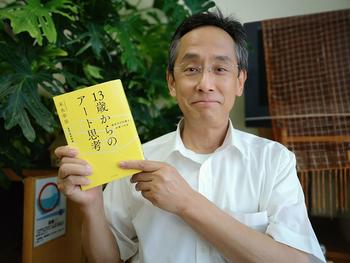

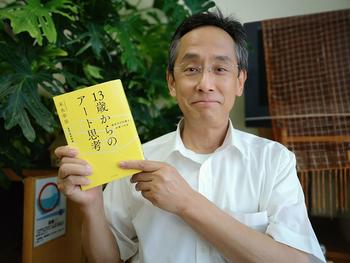

私が今回オススメするのは、『13歳からのアート思考』末永 幸歩(著)です。

自分なりの見方や考え方がどれだけ大事か、そして自分が感じていることやひらめきをより深く考えるその大事さがよく分かる一冊です。感受性豊かな若い皆さんに是非読んで欲しい本です。 また、自分の見方や考えに自信が持てず、悩みがちな人にとってはきっと前向きになれるし、力が湧いて来る本です。

「13歳」といえば中学生ですが、だからといって中学生向けに書かれた本ではありません。老いた私でも「読んで良かった」と言えるし、むしろ「読まなきゃ損!」と言いたい内容です。

とてもわかりやすく誰もが楽しめる内容で、美術の授業を展開するような構成でまとめられています。

「エーッ、美術の授業・・・。」と思うかも知れません。

誰もが、中学までは美術の授業を受けたと思います。しかし、このような授業はなかったのではないでしょうか。どうしても作品づくりが中心で、上手下手、出来の良さを競い合うような授業になりがちなのですが、この授業は勿論そうではありません。 とても新鮮でたくさんの発見があります。全部で6段階の授業ですが、読むほどに大切なことを見つける授業です。

そして、全ての授業のまとめでは、現代に生き、未来に向かう私たちに、とても重要なことを示唆してくれています。

(正直、こんな授業をやってみたいと私は思いました。)

私が今回オススメするのは、『キケン』有川 浩(著)です。

「状況を切り抜けることを楽しめるようになってこそ一人前だ」

舞台は関東のとある私立大学。主人公元山が、友人の池谷とともに入った部活は、「機械制御研究部(通称:キケン)」だった!

「ユナ・ボマー」と呼ばれる爆発実験好きの部長上野、名前に「魔」の字を隠した副部長、大神とともに、2人はハチャメチャな学生生活を送ることになる。学園祭に向け、元山一人で挑んだラーメン開発、上野が大活躍のPC研との戦い、教授に頼まれ(脅され?)て出たロボットコンテストなど、熱くて笑えるエピソードが盛りだくさん。大学生でなくても、何かに打ち込んだ経験のある人ならきっとわかるであろう話が詰まっています。(もちろんそうでない人も楽しめますよ!)

個性的なキャラクターが多く登場する『キケン』、ぜひ一読を!