2月1日(月)から20日(金)までの平日のうち、各週4日間の学校図書館一般公開を開催します! 日程や内容等、詳細はこちらを御覧ください。

2016年度に始まったこの取組は、今年でちょうど10年目になりました。今回の目玉企画は、

- 読書バリアフリー体験セットの期間限定利用(2年ぶり2回目)

- 日本絵本賞のポップ作成ワークショップ、交流サイトへの投稿サポート

- 【在校生対象】月蝶院の住職・蝶朝さんの人生相談室の開催!(3年生登校日の昼休みまたは放課後

の3つ。生徒のみなさんはもちろん、保護者や地域のみなさま、全国の図書館のみなさまもぜひ、この機会に久美浜学舎学校図書館に足を運んでみてください。

授業利用などで急に閉館する場合がありますので、ご来館には事前予約がオススメです。こちらのフォームから御連絡ください。⇒ https://forms.gle/omJu2hm7TjoUmkkC9

日本絵本賞は、1年間に出版された絵本の中から特に優れた絵本を顕彰する取組で、その最終候補絵本30点の中から好きな絵本のポップを描いて、交流サイトに投稿し、全国の学生みなさんとPOPを通して感想を交流しよう!というのが、今回のお誘い。

学校図書館には、現在、候補絵本30冊のうち7冊が、みなさんに読んでもらって、POPを描いてもらえるのを待っています!

専用のポップ台紙や色鉛筆、色紙、マーカー、マスキングテープやデコシールなど、POPづくりに自由に使ってもらえるアイテムも用意しています。ぜひ、取り組んでみてください。

ポップの台紙は、こちらの公式サイトからもダウンロードできます。投稿は2026年2月28日まで!ぜひ挑戦してみましょう。

あけましておめでとうございます。冬休みは有意義な毎日を送れましたか?

3年生は、2月から登校日以外の日は自由登校になるため、3年生への貸出期間を1週間とする通常の図書貸出は、今月中旬で一旦終了します。 しかし、進路や卒業のための課題で必要な本を借りる必要がある人、新刊書や予約・リクエスト本など今まで読めなかった本を、2月なら読む時間がとれるという人もいると思います。そこで1月22日(木)の「みらいのタネ」以降、2月の3回目の登校日までの期間は、延滞本のない3年生のみ、各人の登校予定に応じて貸出期間を決定する特別貸出期間となります。気軽に相談してください。

また、予約本やリクエスト本は、今月から3年生を優先して貸出を行います。1・2年生のみなさん、あしからず御了承ください。読みたい本がある、という人は早めに予約をしてください。

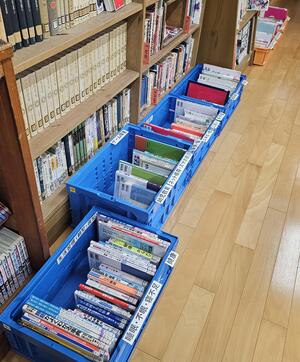

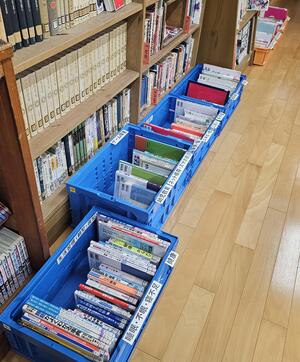

1・2月は、2年生保健体育の調べ学習のため、医療・スポーツ・福祉(一部)・環境問題(一部)の本の貸出を制限しています。この期間中には、公共図書館からも300冊前後の医療・スポーツ・福祉・環境問題の書籍をお借りしていて、貸出はできませんが、図書館内で閲覧利用することは可能です。大いに活用してください。

2年生のみなさんが設定した課題テーマごとにざっくり分けて置いているので、見つからない人は気軽にお尋ねください。

学校図書館では、こうした貸出制限中であっても、全学年の皆さんの図書館資料を活用した学習がはかどるよう、「情報カード」など便利な学習ツールを常備しています。必要な内容をメモして持ち帰り、家庭学習に役立てましょう。

閉幕まで残り1ヶ月となったEXPO2025大阪・関西万博、久美浜学舎では4月早々に遠足にでかけましたが、夏休みにはまたあらためて、お家の方と出かけたという人もいるのではないでしょうか。

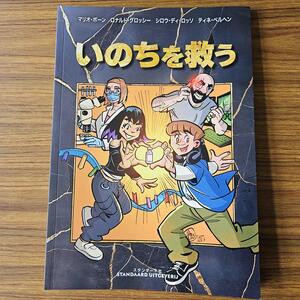

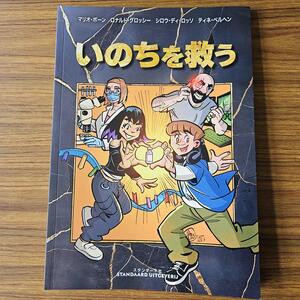

先日その万博の数あるパビリオンのうち、ライフサイエンスやヘルスケア分野に特化し、様々な感染症のワクチンの開発・製造を紹介するベルギー館から、未成年者対象に配布されているパンデミックに備えたワクチン開発の最前線を紹介する創作マンガ『いのちを救う』(作画:マリオ・ボーン、脚本:ロナルド・グロッシー、ティネ・ベルヘン)を、学校図書館に1冊いただくことができました。

欧州の中心地として欧州連合(EU)本部が置かれるベルギーは、ワクチン開発・製造の先進国で、新型コロナウイルス流行期に日本に輸入されたワクチンは、ベルギー産も多かったそうです。ぜひ読んでみてください。

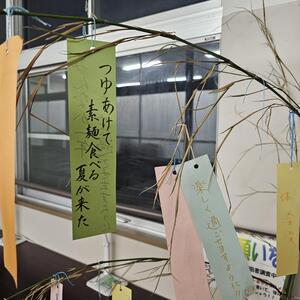

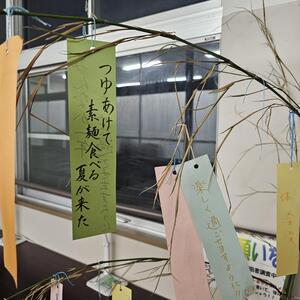

夏休み前、1棟2階廊下で実施した七夕飾り&購入希望図書調査への参加、ありがとうございました。たくさんの願い事を書いてもらいましたが、どうでしょう、叶った人はいるでしょうか?

文字にして表明したことで、目標が明確になり、そのための行動につなげられた人の願い事は、きっと叶っていることでしょう。神頼みという形でなくとも、日記をつけたり、未来の自分に向けて手紙を書いたり、想いを言語化することは自身の思考を整理し、精神を整える効果があります。わずかな時間でも暇があれば、将来の自分と対話してみましょう。

さて、裏面に本のオススメを書いてくれた短冊は、今年は2枚ありました。

- 『僕は上手にしゃべれない』......椎野直弥・著、ポプラ社から2017年に刊行されたこの小説は、一昨年度の図書放送委員のオススメ本でもあり、学校図書館に購入済みです! しばらくカウンター前に展示しておくので、ぜひ手に取り、読んでみてください。

- 細田守さんの本......映画監督・細田守氏が自ら書き下ろした原作小説は、学校図書館には現在5冊あります。『サマーウォーズ』『バケモノの子』『竜とそばかすの姫』『未来のミライ』『おおかみこどもの雨と雪』の5冊です。小説以外の細田守関連図書も今後購入を進めていくので、特にこの本が読みたい!という具体的な希望があれば、ぜひ早めに教えてください。

期末考査もつつがなく⁉終わり、9月の文化祭に向けて、いよいよ準備も本格化してくる今日この頃かと思います。

学校図書館では、演劇脚本や照明や大道具係など裏方のノウハウ本まで、クラスの取り組みに役立つ資料と、劇によっては必要となる本や、パペットなどの小道具の貸し出しをしていますが、そんな小道具の一種に、今年「能面」が加わりました。その数、9種類!!

"お祖父さん"や"お祖母さん"といった年齢表現から、"怒りの顔(般若)"や"恨みの顔"といった情感表現など、「能」という伝統芸能の型にこだわらず、みなさんの演劇作品のなかで効果的に使えるといいですね!

脚本にあわせて、検討してみてください。

文部科学省が示す学習指導要領に「学校図書館を計画的に活用し授業改善に生かす」と明記されているように、学校図書館は教育のインフラとして、生徒のみなさんの学習活動を支え、情報活用能力と読む力を育む活動支援を授業内外で行っています。

このコンクールは、そんな学校図書館の図書資料や、1人1台タブレットでアクセスできるデジタルのいずれかに偏ることなく、多様な資料やICTを活用して情報活用のプロセスを経験し学習することができる授業実践を表彰するもので、今回、久美浜学舎は京都府で初めて、優秀賞を受賞することになりました。

受賞対象となった授業は、「みらい探究Ⅰ」で1学期に実施している授業案の一例で、LL教室の後ろの壁に掲示している「職業調べ」の取り組みです。

小説を読んでイメージを膨らませ、実用書やなるにはBOOKS、体験記などで情報を集め、マインドマップで情報を整理し、生徒自身で決めたコンセプトに基づいて1枚のポスターにまとめたこの授業は、現在のみらいクリエイト科3年生は「食べ物」で、1・2年生は「国」をテーマに取り組んでいる授業とねらいは同じで、様々な種類の情報を集めて、客観的に比較し、分析し、表現するという探究活動の基本形をトレース学習したものです。テーマが変わっても、探究でも課題研究でも、学びの基本形や手法はそう変わるものではありません。

次回、LL教室に行ったときには、ぜひ先輩たちの受賞作品集を観察して、自分の学びに変換してみましょう!

1棟3階、学校図書館の隣の部屋を、みなさん覗いたことはありますか?

丹後地方の図書や新聞記事など、地域課題の学習に欠かせない資料群を集めた地域資料室です。このたびそこに、本学舎の前身・京都府立久美浜高等学校時代の記録を集めたコーナーができました!

カヌー部はもちろん、農業クラブの全国コンクール入賞や、野球部の甲子園での活躍等々を伝えるトロフィーや、創立30周年や50周年を祝った盃、懐かしの生徒手帳まで、丹後緑風高校久美浜学舎につながる系譜をぜひ一度見学してください。

歴代の卒業アルバムや創立60・80・100周年の記念誌も、ここに置いています。とても貴重な学校記録なので、大切に扱いつつ、みなさんの学校生活の1ページもいずれここに刻まれることを少し意識して、毎日の学校生活を大切にしてもらえたらうれしいです。

なお、地域資料室は、生徒の皆さんの自習やちょっとした打ち合わせなどにも自由に使ってもらえるコワーキング・スペースとして開放しています。たまに施錠されていることもありますが、学校図書館で鍵を預かっているので、利用したい人は気軽に申し出てくださいね!

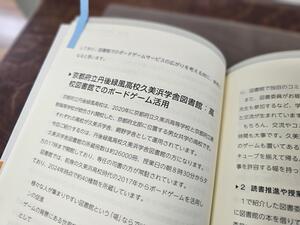

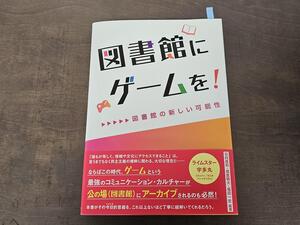

2023年11月、近畿大学付属メディアセンターの司書で、図書館でのゲーム活用を推進する高倉暁大氏が来館し、VR体験などの企画を実施されました。3年生の何人かは、1年生だった当時、放課後の学校図書館でVチューバ―になってみたり、VR空間を体験したことを覚えているかもしれません。 その高倉氏が活動する「図書館とゲーム部」が、今年5月にゲーム文化と図書館の親和性やその学術的活用の事例をまとめた書籍『図書館にゲームを!』で、久美浜学舎が紹介されました!

『図書館にゲームを!』日向良和・高倉暁大・福田一史(編著)日外アソシエーツ 2025年5月刊

久美浜学舎の学校図書館には、約40種類のボードゲームがあります。その多くは授業で活用されていますが、授業以外でも生徒の皆さんが図書館のなかで自由に利用することができます。 ボードゲームがタブレットや携帯でアクセスするデジタルのゲームと大きく違う点は、"みんなで遊ぶと数倍楽しく、学力アップにもつながる"ということ。

最近、休み時間はついゲームをしてしまう、授業中もタブレットが気になって仕方がない......そんな人は、ちょっと依存症になりかけているかもしれません。将来に向けてちゃんと勉強しなくてはいけない高校生の今、ゲーム依存症になどなってしまったら、一生涯に悪影響するピンチです!! アナログなボードゲームは、そんな人にこそ一度味わってほしいコンテンツ。いまこそみんなでタブレットを手離し、学校図書館のアナログゲームでリハビリを始めてみてください。

学校図書館と図書放送委員会では、前期・後期の図書放送委員とすべての先生方に、その読書遍歴から他の人にも読んでほしいイチオシ本を紹介してもらう「オススメブックリスト」を作成しています。このリストに掲載された本は、一部の絶版本(完売して再販売が予定されていない本)を除き、原則すべて購入し、学校図書館に入ってすぐの本棚で1年間展示し特集しています。

このオススメ本の紹介、図書放送委員だけでなく、 他のみなさんも書いてみませんか?

「このはなし、 学校の友達とも語り合いたい!」というものがある 人はぜひ、その面白さを原稿用紙(どんな紙でも OK)にぶつけてください! そして友達に本を読んでもらい、語れる仲間を作りましょう。

たくさんの投稿、お待ちしています。

なお、オススメ原稿はどんな紙に書いてもらって もOKですが、学校図書館では原稿用紙も配布し ています。