学校生活

芸術Ⅲを選択している生徒による 合同発表会を行いました。

美術Ⅲ選択の生徒が制作した大きな作品の上に、書道Ⅲ選択の生徒が書道パフォーマンスとして生徒が一字一字ていねいに歌詞を書き入れ、音楽Ⅲ選択の生徒がその場で歌声を重ねました。

三つの表現が融合した時間はとても躍動感があり、完成した作品を前に、どの生徒も満足そうな表情を浮かべていました。

この作品は、卒業式にて展示する予定です。

11月21日に、本校にて日本工芸会の先生方による染色の授業が行われました。生徒は先生方からアドバイスを受けながら、絹の布地に染料を一心不乱に刷り込んでいました。先生方が感心されるほど、よい出来映えとなりました。

この作品は4月に京都高島屋で開催される「第55回日本伝統工芸近畿展」に陳列していただきます。

11月13・14日に本昌寺で古典特別講義を実施しました。

和歌について学ぶことで、日本語への関心を高め、古来受け継がれてきた文化への理解を深めることを目的に、二日間にわたって古典特別講義が開かれました。一日目は「紅葉」を題として歌を詠み、二日目は歌会での作法に則って歌を短冊に清書し、順に朗詠しました。生徒にとって大変貴重な文化体験となりました。

去る11月9日と1月11日に、本校で伝統工芸の授業が行われました。そのときの映像が完成しました。

授業は日本工芸会、京都府文化財保護課の主催により実施され、パナソニックに映像化していただいています。

参加した生徒のみなさんは「誰かのためにつくる」という思いを持ちながら、純粋に制作を楽しんでいました。ぜひご覧ください。

また、作品は全て、令和6年4月10日(水)から15日(月)に高島屋で開催される日本伝統工芸展に、作家の先生方の作品とともに陳列されます。

2月8日(木)2年生探求コースの1クラスを対象に「出前高校生議会」を実施しました。

府議会議員の方8名に来校いただき「オーバーツーリズム」や「文化財保護」をテーマに意見交換等の交流を行いました。

生徒からは「もっと時間が欲しかった」「政治への関心が高まった」などの感想が聞かれました。

なお、この「出前高校生議会」の様子は京都府議会のHPにも掲載されています。

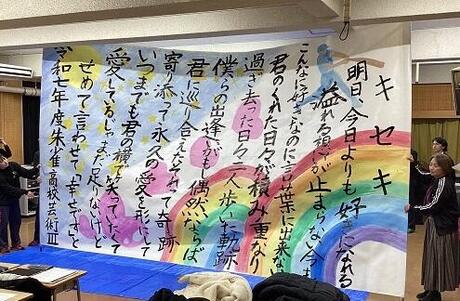

1月22日(月)に3年生の芸術Ⅲで合同発表会を実施しました。

音楽の受講生徒の演奏や合唱のあと、

美術の受講生との作品の発表がありました。

最後は、音楽の受講生徒の合唱の中、書道の受講生徒が書道パフォーマンスで作品を作り上げました。

また、美術受講者が作品を展示するなどそれぞれの科目の特徴を生かして、この1年で学んだことを発表をしました。

書道パフォーマンスの作品は卒業式において体育館の入口付近に掲示をしますので、ご覧ください。

11月9日(木)

探求コースの1年生の美術講座で伝統工芸の授業を行いました。

この授業は毎年行っており、この日は木皿を制作しました。

日本工芸会の先生方の指導のもと、生徒たちは一心不乱に"かんな" を動かしていました。

丸皿を削るとき使った"かんな"は、手のひらに乗るような小さいものでした。

この授業はパナソニックホールディングスの

"キッド・ウィットネス・ニュース"と関わっており、

そちらのホームページにも掲載されます。

また、完成した木皿は京都高島屋で4月に開催される日本伝統工芸展に陳列されます。

日本伝統工芸会の先生方による陶芸の授業(京都府教育委員会文化財保護課主催)が、令和4年11月に行われました。

生徒たちは「だれかのためにつくる」というコンセプトのもと、うつわ作りに取り組みました。

4月に開催された高島屋での日本伝統工芸近畿店に、そのうつわを展示して頂きました。

授業や展示の様子を、パナソニックが主催する映像制作のプロジェクトの中で、動画にしていただきました。

生徒の楽しそうに制作する姿や展示の様子を、ぜひご覧ください。(美術科)

1:KWN(キッド・ウィットネス・ニュース)キッズレポート

おもいをかたちにする

(直接YouTubeにアクセスします)

2:チャネルパナソニック URL

https://channel.panasonic.com/jp/contents/38546/

(パナソニックのHPからアクセスします)

3.KWN日本ホームページ KWN日本のミートアップチャネルを選択

https://holdings.panasonic/jp/corporate/sustainability/citizenship/kwn.html

キッド・ウィットネス・ニュース(KWN)ホームページから、

「参加校の方へ」⇒「チャンネルパナソニック」でアクセスします

11月17日(水)1年生美術の時間に日本工芸会人形部会の先生方をお招きし、1年生美術選択者は伝統工芸体験を実施しました。

能面の一種である大悪尉(おおあくじょう)を型取った石膏に対して、水と糊を使って和紙を貼り、その形を写しとる「張り抜き」に生徒たちは挑戦しました。和紙を指で小さく切り、へらを使って糊を塗り、石膏に貼り付ける作業は想像以上に難しく、均一に和紙の層を作ることに苦労している様子でした。

人形部会の先生からは、小さな人形の顔の部分だけを作るだけでもこれだけ大変な作業が必要となることを知ったこの経験をいかし、伝統工芸品を見かけた際には、どうやって作っているのか、どんな思いが背景にあるのだろうか、という興味を持ってみてください、と生徒へ声をかけていただきました。

10月7日(木)2年生は5限の総合的な探求の時間に、狂言教室を開催しました。

茂山狂言会より、茂山宗彦様、網谷正美様、井口竜也様にお越しいただき、狂言「附子」を上演していただきました。写真のように生徒の近くで狂言を演じていただき、動きや台詞の一つ一つに迫力のある鑑賞となりました。

終了後は網谷正美様から、狂言の道へ進んだきっかけや、好奇心を持つことの大切さについてお話していただきました。生徒からは、狂言は何種類くらいありますかと質問があり、およそ200ある曲目の分類や、特徴について説明していただきました。

生徒は狂言独自の笑いの表現や、大振りな動作に驚きつつも、古典的な喜劇に触れる良い機会となりました

9月24日(金)5, 6限に、1年生は総合的な探究の時間のフィールドワークの一環で、オンライン企業訪問を実施しました。

株式会社片岡製作所様と福島鰹株式会社様にオンラインで企業の取り組みをはじめ、京都の文化や産業についてお話しいただきました。生徒の感想では、

(株式会社片岡製作所様のお話について)自分が使っている機械の部品をこんなに身近な京都の企業が作っていることに驚いた。「時間は万人に平等である」という言葉が強く印象に残りました。

(福島鰹株式会社様のお話について)鰹節にも種類があると初めて知り、手作業で手間をかけることで上品な深みのある味になるというこだわりに驚いた。海外にも工場があり、鰹節を供給していることは知らなかった。

など、印象に残るお話がたくさん聞けた様子でした。

写真は福島鰹株式会社様とのオンライン企業訪問の様子です(写真は一部加工しております)。

9月17日(金)6限に本校体育館にて、KBS京都よりアナウンサーの梶原誠様をお招きし、1年生を対象とした講演会を開催しました。

放送業界で活躍される梶原様から、「社会に求められる力とは~アナウンサーの視点から~」というタイトルで、アナウンサーを志したきっかけや仕事の内容についてお話ししていただき、身近なニュースの話題を交えながら、「ことば」の持つ力と魅力を紹介していただきました。

また、生徒から事前に集めていた、どうしたら緊張せずに話すことができるのか、インタビューするときに相手に伝わりやすい方法はありますか、といった質問にも答えていただきました。

1年生はこれからの総合的な探究の時間でフィールドワークが始まります。今回の講演は、視野を広げ様々な分野に興味関心をもつ機会となりました。

9月16日(木)2年生錬成コースでは、総合的な探究の時間を通して、自身の進路について考える機会を設けています。

2学期の総合的な探究の時間では、夏期休業中に生徒が参加したオープンキャンパスや職業体験の成果をレポートとしてまとめてきました。本日はその成果発表を行い、生徒同士が互いに情報の共有を行いました。大学や専門学校のオープンキャンパスに参加し、その雰囲気や他と異なる点をまとめた発表や、職業体験に参加し、実際に働いている専門の方からお話を聞かせていただき、それを紹介する発表がありました。

9月16日(木)2年生探求コースでは、フィールドワークに代わり、オンラインによる企業等訪問を実施しました。

総合的な学習の時間では、生徒たちが設定した持続可能な開発目標(SDGs)に関する課題について情報収集を行っており、今回は自身で決定した企業施設等へインタビューを行いました。貧困や環境問題、LGBTをはじめとする社会問題に目を向け、知識を得るのみならず、校外の専門家の方とのコミュニケーションを通して視野を広げていきます。

写真は、LGBTなど性的マイノリティに関する課題の解決に取り組まれているオムロン株式会社様とのオンライン会議の様子です(写真は一部加工しております)。生徒は緊張しながらも質問をさせていただき、企業におけるSDGsの取り組みについて理解を深めることができました。

2年生家庭基礎の授業において、NPO法人育て上げネットの深谷友美子さんを講師にお招きし、マネーコネクションe-programを実施しました。各自スマートフォンを使いながら、一人暮らしの生活費をシミュレーションしたり、稼ぎ方/働き方による生活スタイルの違いを職業、雇用形態、月収などを見ながら、将来の生活をイメージしたりしました。初めは戸惑っていた生徒も、徐々に慣れ、未来の生活をリアルにイメージさせるワークにより長期的な視点で稼ぎ方/働き方を選択することの大切さを知る機会となりました。

1月19日(火)と21日(木)の3, 4限に、3年生芸術選択者による合同発表会が音楽室行われました。

合同発表会では、美術・音楽・書道の選択者が互いの作品を展示・発表し、合同の作品として美術選択者が事前に作成した教室一面を覆うほど大きな作品に対して、書道選択者が楽曲の歌詞を書き入れるパフォーマンスを行いました。書き入れた歌詞は、パフォーマンス中に音楽選択者が合奏を行った「旅立ちの日に」でした。写真は芸術3P講座の様子です。