10月29日(水)に、4年生が三和創造学習の一環で、三和町の防災について学びました。これに先立ち、27日(月)に事前学習を行っていました。(その様子については、「4年三和創造学習 校外学習に向けての事前学習を行いました | 福知山市立三和小学校・三和中学校(三和学園)」をご覧ください。)

今回の学習の目標は、「①地域の防災やその対策について知ることで、教科の学習につなげる。/②地域の発展に尽くした人について知る。」でした。

そのコースは、 ①細見川に架かる橋の名前・竣工の年月日等調べ【中出】→②梅田神社【中出】→③砂防施設の見学【西松】→④梅田神社前の自然災害伝承碑の見学【中出】→⑤水難の碑、養蚕組合記念碑見学【芦渕】→⑥三和町消防団発足50周年記念碑【千束】 でした。

三和学園をバスで出発し、中出の細見川に架かる橋のうちの3本に、児童が3グループに分かれて向かいました。橋の名前や竣工年月日について調べるとともに、橋や周囲の様子について気付いたことをまとめていきました。

橋の名前と竣工年月日は、下流側から順に、「カイヤ橋 昭和61年10月」「シュウズ橋 昭和61年10月」「中黒橋 昭和61年7月」でした。

次に、梅田神社前の宮橋のたもとに移動しました。そこで、昭和58(1983)年9月に発生した、いわゆる「58災」で被災者の救助活動を行ったという河野様に、調べた橋について質問をしました。河野さんへの質問の一部を紹介します。

Q1「石の壁にあるパイプは、何のために付いているのですか?」 → A1「橋の右側に水道が通っていて、田んぼに水を引くためのパイプです。」

Q2「川の中にある小さな滝は、何ですか?」 → A2「『落差工』というもので、この段差で水の流れをゆっくりにします。」

Q3「堤防の上にハンドルがあるのはなぜですか?」 → A3「たもとに小屋があり、中にモーターがあります。そのモーターで水を汲み上げて田んぼに水を引いています。ハンドルは、汲み上げた水を通すための板を動かすためのものです。」

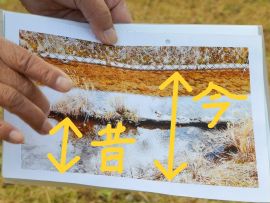

Q4「川の中に堤防のようなものがあるのですが、あれは何ですか?」 → A4「58災前の川岸の跡です。災害後、川の幅を倍にしました。」

河野さんから、58災の様子と、当日の河野さんの動きを臨場感たっぷりに語っていただきました。災害の様子を伝える当時の両丹日日新聞の記事も見せていただきました。子どもたちは、真剣に話を聞いていました。

「私は、その日、福知山までJAの仕事で土嚢を取りに行っていました。凄い雨で運転するのも怖いくらいでした。JAに帰ってくると、西松で土砂崩れがあり、家が2軒押しつぶされ、おじいさんが行方不明になっていることを知りました。消防団に捜索命令が出ていたので、急いで家に帰り、消防の服に着替えてクルマを走らせました。」

「中出公民館前が水浸しで通れず、引き返して梅田神社前の宮橋を渡って山側の道から西松へ向かいました。橋の下は凄い水で、大木がたくさん引っかかっていました。途中の橋にも一杯木が刺さっていました。皆さんが3年の時に見学した大池も崩れそうになっていると聞き、とても怖い思いをしました。この話の続きは、西松へ行ってからします。」

バスで西松に向かいました。今は、ダムとなっている辺りまで来ると、河野さんが続きを話されました。

「ここまで来ると、山からの崩れた土砂で道が塞がり、クルマが通れませんでした。そこで、クルマを置いて、現場まで走っていきました(約1km)。その時は、若かったので走れたのかもしれません。現場へ到着してからのことは、後ほど現地でお話しします。」

西松の58災の被災地に到着しました。救助の様子や、被災後にどこがどのように変わったのかを河野さんが詳しく話してくださいました。

「私がここへ到着した時には、すでに多くの消防団員が行方不明のおじさんを探していました。私も早速探し始めましたが、家のあった場所には大きな杉や檜が倒れて、その上に土砂が乗っかかっていましたので、歩きにくいし、足下がしっかりしないし大変な作業でしたが、おじさんは見つかりません。」

「いったん休憩の号令がかかり、仲間と松村公民館のこの辺で休むことにしました。すると誰かが、あそこに長靴が見えると言いまして、見ると、物置の前に流れ着いた土砂の中から黒い長靴がニュッと出ているのが見えました。近くに休んでいた者が長靴を掴むと、『硬いで、中に足が入っているんと違うか?』って言うんで、急いで皆で引っ張ると、人が出てきました。道に寝かせて水をかけると、顔見知りのおじさんだと分かり、一気に捜索は終わりました。」

「私は、今でも水をかけたおじさんの顔を忘れません。元気でJAに来てくれていたおじさんの無残な姿でした。」

「この付近の人たちが、炊き出しといって、おにぎりやたくあんを出してくれました。2軒の家が土砂や木に押しつぶされていて、1週間ほどかかって、近所の人たちで壊れた家の片付けなどされたと聞いています。」

「今は、崩れた山には立派な砂防ダムが建設され、土砂をそれで止め、人工の川が造られました。ほかの地域にも、二度とこのような被害が起きないようにと、何か所も砂防ダムが建設されました。」

「もっと早くに、山崩れでも家が押し流されることのないような工事が行われていれば、おじさんの命が奪われることもなかったのにと、家族の方が仰っていました。」

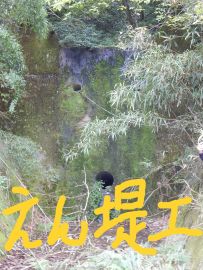

砂防施設の見学に入りました。まず、堰堤工を見学しました。高く強固な壁がそびえていました。山から流れてきた土石をここで堰き止めるのです。壁の下方には、水を流す穴が空けられていました。

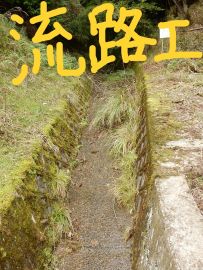

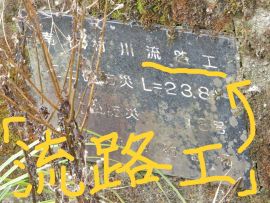

続いて、流路工を見学しました。水当たりのないほぼ直線の岸で、内壁に「南松村川流路工」と記されたプレートが貼ってありました。

最後に床固工を見学しました。一定区間ごとにかなりの段差が付けられていて、これによって水の勢いが大きく削がれるのではないのかと想像できました。

再び梅田神社に戻り、「治水豊郷」と彫られた自然災害伝承碑の前に来ました。河野さんが、石碑の裏側に書かれていることを解説してくださいました。

災害の日:昭和58年9月28日 総雨量:338mm 最大時間雨量:76mm 住家倒壊:8戸 住家浸水:139戸 田畑の流失・埋没・冠水:67ha(甲子園球場17個分) 事業費:83億3,000万円

「西松、田ノ谷、中出、辻と、4集落のあるこの細見谷は、昭和58年以来、大きな災害はなく、人が亡くなるようなこともなく今日まで来ました。この石碑は、そうした工事の内容を刻み、いつまでも『こんなことがあったんですよ。』って伝えるために建てられたものです。」

「皆さんがすでに勉強されたように、人工的で大規模な植林をして、手入れせずに放っておいたことによって、山が荒れ、動物の餌にも影響が出て、人間が住む里にまで動物が出てくるようになっています。また、山奥の田んぼのみならず、平野部の田んぼまで荒れて保水力がなくなり、降った雨が地面に吸い込まれたり、田んぼで一時的に水が溜められたりすることが減ったので、下流に大量の水が押し寄せ、堤防が破壊され、多くの住宅に被害が出ることにつながっています。」

そして、次のように締め括られました。

「皆さんがこれからいろんなことを勉強する中で、どうしたら災害が少なくできるのか、原因を追究して、対策をしっかり考えて、災害に苦しむ人がなくなるように考えてください。」

河野様、ありがとうございました。

バスに乗って、芦渕にある自然災害伝承碑を見学に行きました。石碑には、「水難除観世音菩薩」と彫られていました。石碑の右側にある地蔵菩薩像の光背には、「右をうばらみち(右 大原道)」と彫られており、大原神社へ至る道標でもあることが見て取れました。

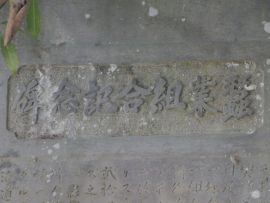

同じく芦渕の「蚕業組合記念碑」を見学しました。芦渕村の貧困を憂いた岡村縫次郎区長が、明治44(1911)年、この地に蚕業組合を創設し、村人を先導して養蚕を始めました。当時、隣の上六人部村に群是萩原工場ができて間もない頃でした。群是に良質の繭を提供することによって、芦渕村は、大いに潤ったということです。

最後に、三和支所へ行き、「三和町消防団発足50周年記念碑」を見学しました。この記念碑は、平成17(2005)年12月31日という「天田郡三和町」最後の日に建立されたものです。天田郡三和町は、「平成の大合併」によって、平成18(2006)年1月1日から福知山市に統合されました。記念碑の中央には、「自らの地域は自らで守る」と大きく彫られており、三和町の人々が大切にされてきた、地域を守る気概を見ることができました。

この日の学習を通して、災害の記憶を風化させないで、どうしたら災害が少なくできるのか、災害に苦しむ人がなくなるのかを考え、自らの地域を守っていくことが大切なのだと思いました。

河野様、吉田様、ありがとうございました。