10月27日(月)の4年三和創造学習で、吉田地域講師にお世話になり、29日(水)の校外学習に向けての事前学習を行いました。三和の災害について学ぶのが今回の学習の目的でした。

授業の冒頭で、吉田先生が子どもたちに、三和で災害に遭ったことがあるかを問いました。子どもたちは、ないと答えました。その回答を受けて、吉田先生が問い返しました。「三和町は、災害の少ない町です。それは、なぜでしょう?」

子どもたちから、「土地が高い所にある。」「川が低い所にある。」という答えがすぐに返ってきました。「防火水槽や溜池がある。」ということも思い出しました。3年時に学習したことをよく覚えていました。(その時の学習の様子は、令和6年12月3日の「3年生は、防災についての学習をしています | 福知山市立三和小学校・三和中学校(三和学園)」の記事をご参照ください。)

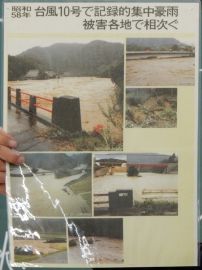

三和町における最大の災害は、「58災」と呼ばれる昭和58(1983)年の台風10号による災害です。この時、犠牲になられた方があったと聞いて、子どもたちは、驚きを隠せませんでした。

では、三和で災害が起こるとしたら、どんな災害なのかを考えました。「土砂崩れ」という答えが返ってきました。どういう所が崩れるかという質問には、「山」という答えが返ってきました。

DVD教材で、土砂災害について学びました。土砂災害には、土石流(大雨や雪解け水によって土砂が急激に流れ下る現象)、崖崩れ(崖や斜面が崩れ落ちる現象)、地滑り(地面がゆっくりと滑り落ちる現象)があります。近年は、長い間災害が起きていなかった所で土砂災害が起きているのが特徴で、「いつどこで起きてもおかしくない。」と言えます。

視聴後に吉田先生が、「これは、10年前のDVDです。今は、もっと被害が大きくなります。」と説明されました。その理由は、山の変化です。戦後、日本の山には、杉や檜など、林業に必要な木を植えた人工林が増えました。しかし、人工林の木々は、深く根を張らないので、保水力が弱く、降った雨がすぐに海へと注がれます。川の水位もどんどん低下します。山に水が染み込まないので、台風や大雨の度に崖崩れや洪水などの災害が起きやすくなりました。また、山の動物たちの餌が減少したことで、動物が田畑に出てくるようになったのでした。

反対に、自然林は、下草から高木まで生えており、深く根を張る木も多く、保水力があります。台風や大雨でも崩れない、災害に強い山になります。動物たちの食べ物が豊富にあるので、獣害が軽減します。

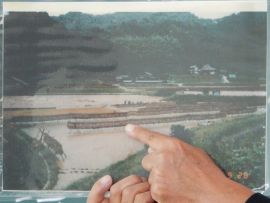

「58災」では、福知山各地で記録的集中豪雨があり、災害の比較的少ない三和町でも被害が相次ぎました。細見川の橋も多くが流されました。

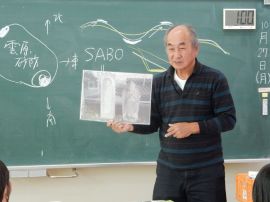

橋の再建とともに、西松に砂防施設が建設されました。「砂防」とは、土砂災害を防止・軽減するための対策のことです。日本語の「砂防」は外国語でも「SABO」と言います。日本の砂防技術が世界に誇るべき技術であること、砂防に当たる適当な言葉が外国語にないことなどが理由で、「SABO」が使われるようになりました。

西松の砂防施設は、福知山市雲原の砂防を参考に、「堰堤工」「流路工」「床固工」を設けました。「堰堤工」とは、崩れた土砂が川に一度に流れ出ないようにするための施設で、「砂防ダム」とも呼ばれます。「流路工」とは、曲がりくねった川を真っ直ぐにして、浸食によって川岸や川底から土砂が流れ出すのを防ぐ施設です。「床固工」とは、川に段差を設けて、川底の勾配を緩くし、川の流れを遅くするための施設です。

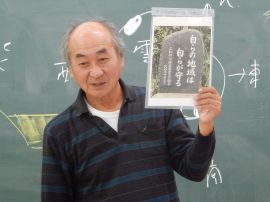

最後に、三和町にある自然災害伝承碑について学びました。「自然災害伝承碑」とは、「過去に発生した自然災害の様相や被害状況等が記載されている石碑やモニュメント」のことです。これらの石碑は、被災場所に建てられていることが多く、過去にその土地でどんな災害が起こったかを知ることができます。石碑建立の根底にあるのは、「自らの地域は自らで守る。」という先人の強い思いです。三和町には、58災記念碑が菟原下一、辻(中出)、草山の3箇所に、水難地蔵が芦渕に建てられています。

これらの施設や記念碑を29日(水)に見学に行きます。多くのことを現地で学びたいですね。

吉田先生ありがとうございました。29日もよろしくお願いします。