10月7日(火)に、6年三和創造学習の一環で、校外学習の事前学習を行いました。講師は、吉田地域講師でした。いつもありがとうございます。

冒頭で、「経済とは何か?」を考えました。経済とは、生活に必要な物の生産、流通、販売、消費全てのつながりや仕組みを指します。

江戸時代は、経済活動が活発になった時期で、農家では米以外の作物を作るようになります。その代表が「お蚕さん」で、生糸を生産して販売する農家が増えました。

生産した物の最大の消費地は、江戸でした。当時の江戸の人口は、100万人で、その半数が武士階級でした。日本全国の武士の約半数が江戸に住んでいたのです。武士は、農作物や商品を消費するだけの人たちです。ですから、武士が一番多く住む所=江戸に物を持っていったら、売れるのです。

ということで、物流が江戸へ向かう構図ができました。何を使って運ぶ?と問われると、子どもたちから、馬車、船といった答えが返ってきました。正解は、船です。大量に物を運ぶ時は、船を使うのだと教わりました。江戸へ向かう物資を集めた街が大坂(現在の「大阪」)でした。

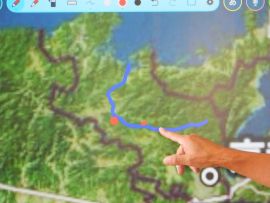

当時三和町は、綾部藩に属していました。綾部からは、米が商品作物として福知山を経由して大坂へ運ばれました。その航路は?「由良川。」そう、由良川を船で下ります。その後は?

何と本州を日本海側からぐるっと西向きに回って大坂へ辿り着く「西廻り航路」を使っていました。大坂へ向かう途中には、多くの港に立ち寄りました。船で運ばれた荷物は、上りと下りで生活に必要な物資が補完するようになっていたといいますから、上手く考えられていました。

農村では、生産を増やすための新田開発が盛んになりました。それを可能にしたのが、備中鍬や千歯扱きといった新しい農具の発明です。広い農地を備中鍬で力強く耕し、収穫した米を千歯扱きで効率よく脱穀していったのでした。千歯扱きは、鉄製の歯の隙間に稲穂を入れて引くと、籾だけが落ちるようになっています。6年生は、5年時に、足踏み脱穀機や千歯扱きを使って脱穀をした経験があるので、その時のことを思い出しながら話を聞いていました。脱穀の様子については、令和6年11月6日の記事「5年三和創造学習 脱穀体験 | 福知山市立三和小学校・三和中学校(三和学園)」をご参照ください。

由良川の船運の発展は、明智光秀の行ったある業績が大きく関係しています。それについては、10月8日(水)に現地で確かめました。詳しくは、またの機会にお伝えしますので、お楽しみに!