8月4日(月)と5日(火)に、三和創造学習の教職員研修として、フィールドワークを行いました。行き先は、 ①廣雲寺(芦渕)→②リバース647かわい承学校(旧・福知山市立川合小学校)→③水路(上川合) でした。4日(月)は中学部、5日(火)は小学部の教職員が研修しました。

初めに、芦渕の廣雲寺を訪ね、村井住職と、そのお母様からお話を聞かせていただきました。

アジア・太平洋戦争末期、連合軍による日本本土への空襲が行われるようになると、都市部の児童生徒の疎開が始まりました。これは、昭和19(1944)年6月30日の閣議で決定された「学童疎開促進要綱」によるもので、東京、神奈川、大阪など、都市部の国民学校3~6年生約40万人を空襲の恐れの少ない地方へ集団で疎開させることとしたのです。

同年9月から、廣雲寺には、大阪市豊仁国民学校(現・大阪市立豊仁小学校)から来た学童疎開の5・6年女子が寝泊まりしていました。夕暮れ時になると皆石段に座り、父母が迎えに来てくれないかと思いながら大阪の方を眺めていたといいます。子どもたちは、境内にある菩提樹に設けられたブランコで遊んでいました。菩提樹があった付近には、平成11(1999)年5月に、かつて廣雲寺に疎開していた方が贈られた「念々像」があります。防空頭巾を被り、もんぺ、わら草履を履いてさつまいもを抱える少女像です。戦時中にアメリカ軍が使用した焼夷弾から身を守るため、髪を束ねて頭巾で覆い、動きやすいもんぺを履いているのだと吉田地域講師から教えてもらいました。

境内には、水子地蔵もあります。栄養状態が悪かった戦時中は、多くの胎児が母親の胎内で亡くなるということがあったそうです。そんな子たちを供養するために建立されたのだそうです。

村井さんは、「ここ(廣雲寺)で命を救われたという思いがある。生きるというのは、一人やない。村のいろいろな人にお世話になって生きることができた。そういうことを後生に伝えていきたい。伝えていくのは、残された者の使命と思っている。先生方には、『今、多くの人に生かされて生きているのだ』ということを子どもたちにも伝えてほしい。」と仰いました。よく肝に銘じておきます。ありがとうございました。

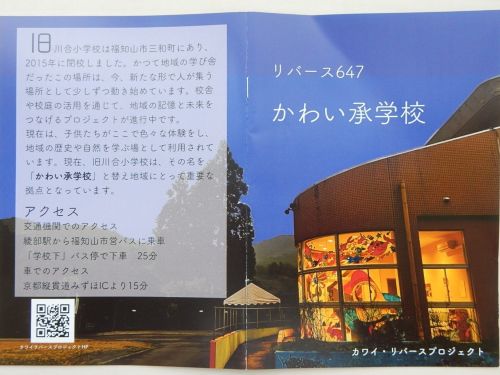

続いて、リバース647かわい承学校(旧・福知山市立川合小学校)へ行きました。現在、戦後80年企画展が開催されています。地元の有志の皆様が中心となって、戦争の記録や記憶を次世代へ引き継ごうというねらいで開かれています。地元有志のお一人である藤田様にお世話になり、三和町出身で神風特別攻撃隊として出撃された方がご家族に宛てた遺書など、遺品の数々について解説していただきました。思いを込めて縫われたであろう千人針の実物や、海軍で実際に使われていた双眼鏡なども見ることができました。藤田様、二日間本学園職員のためにお越しくださり、ありがとうございました。

同じく3階にある「お米づくり資料室」について、吉田地域講師に解説していただきました。この資料室には、稲作の一連の作業を農具と共に紹介していて、昔の人の知恵や労力を実感できます。5年の児童は、これらを学びながら、田植えや脱穀、しめ縄づくりを体験するのです。今回の研修では、小・中学部の教員にこの流れを知ってもらうことができました。

続いて、「おかいこさん資料室」も見学しました。ここには、かつて地域の基幹産業であった養蚕文化について、多くの蚕具と共に紹介されています。蚕の一生や糸を取る仕組み、養蚕や家族の暮らしを支えた様子が分かります。蚕を飼う蚕室を再現したコーナーがあり、繁忙期には、蚕室の筵で仮眠を取っていて、その時に使用していたという、いかにも堅い枕を見せていただきました。蚕が紡いだ繭で作った繭人形なども見ることができました。

旧・川合小学校が平成27(2015)年に閉校すると、地元の方を中心に「カワイ・リバースプロジェクト」が立ち上がり、小学校の跡地利用に向けて奔走されました。地域にとっての重要な拠点を継承していこうと、その名を「かわい承学校」とされました。現在、校庭を利用したキャンプ場や、すぐそばを流れる川合川での川遊び、川合地域プールでの水生昆虫の観察、カブトムシ採集など、手広く事業を展開されています。

草創期からメンバーであった沢田様からお話を聞くことができました。「カワイ・リバースプロジェクト」の「リバース」には、三つの意味が込められているそうです。一つ目は、川を意味する「RIVERS」。二つ目は、復活を意味する「REBIRTH」。そして、三つ目は逆転を意味する「REVERSE」だそうです。「何もない田舎」を逆転の発想で捉えてみれば、実は大変面白くチャンスの多い場所かもしれない。足りないからこそ、新しい出会いやつながりが生まれるチャンスなのかもしれない、ということだそうです。

初め、川合小学校を上手く活用できるか不安であったとのことですが、それぞれが持っている知恵と技術を持ち寄ることによって、今は、想像していた以上に活用されているとのことでした。今後も「地域の記憶と未来をつなげるプロジェクト」の発展を願うばかりです。沢田様、ありがとうございました。

最後に、上川合日後の水路を見学しました。今年の7月は、例年稀に見る少雨で、水田では水不足が続いています。上川合地区もまたしかりで、農家によっては、水田に水を供給するために、川合川に流れ込む川の上流からポンプで水を汲み上げて、水路に送っています。水路に送られた水は、途中途中で水田に水を落としながら流れていきます。各水田に公平に水を供給するために留意しながら、共同で水の管理を行っているとのことでした。7月に5年生が中出から田ノ谷の水路を歩きましたが、その時の講師も「水を共同で管理する」ということを大切にされていると仰っていました(「「青空の 野外活動 青田波」 5年三和創造学習 | 福知山市立三和小学校・三和中学校(三和学園)」参照)。水は、文字どおり生命線です。だからこそ、公平性が大切なのだと思いました。

今回の教職員の学びを児童生徒に還元できるよう努めて参ります。お世話になった皆様、ありがとうございました。