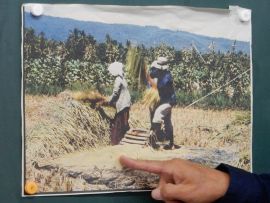

11月20日(木)に、5年生が脱穀を体験しました。10月6日(月)に大原の神田で刈り取った稲です。(稲刈りの様子については、10月7日(火)の「5年三和創造学習「稲刈り体験」 | 福知山市立三和小学校・三和中学校(三和学園)」の記事をご参照ください。)

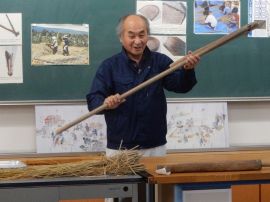

吉田地域講師から、脱穀で使用する道具について教えて教えていただきました。木の棒の先にもう1本棒を取り付け、それを回転させて稲先を打って脱穀する「唐棹」を実演してくださいました。「楽しそう。」という児童がいましたが、作業効率が低いのが難点だということについて理解することができました。

今回脱穀に使用した道具は、次の二つです。

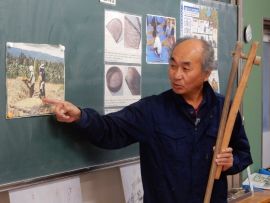

・千歯扱き…くしのような鉄の歯で籾を削ぎ落とす道具。江戸時代の元禄年間(1688~1704年)に発明された。

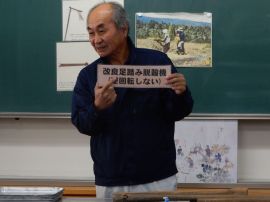

・足踏み脱穀機…踏み板を踏んで、逆V字型の針金が付いたドラム(扱胴)を回しながら、稲先を押し当てて籾を弾き飛ばす機械。大正年間(1912~1926年)に発明された。

吉田地域講師がお手本を見せてくださった後、子どもたちが実際にやってみました。千歯扱きは、稲穂を引いた時に千歯扱きが動いてしまうので、二人がかりで押さえ付けながら作業をしました。

足踏み脱穀機は、扱胴がクランクの仕組みで回るのですが、コツをつかむまで少し時間が掛かることがありました。作業効率は、一番良かったです。

取り切れなかった籾は、箒や手でかき集め、手作業で取っていきました。これが一番大変でしたが、みんなで協力しながら行いました。

脱穀した米は、12月2日(火)に地域に方のお力を借りながら籾摺りを行います。