11月18日(火)に、8年生が、コアマシナリー株式会社の本社工場(芦渕)、第2工場(千束)へ職場訪問を行いました。12日(水)の事前学習に引き続いての訪問です。(事前学習の様子は、11月13日(木)「8年キャリア学習 コアマシナリー株式会社の岡本社長のお話を拝聴しました | 福知山市立三和小学校・三和中学校(三和学園)」の記事をご参照ください。)

今回の学習のねらいは、「①仕事の内容・職業の社会的な意義や役割を知り、進路選択への意識の高揚を図る。/②様々な人々の働く姿に触れることにより、働くことの苦労や喜び、仕事を通しての生きがい等を学びながら、自らの生き方を考える機会とする。/③地元の事業所を職場訪問することにより、地域社会との交流を深めるとともに、社会の一員であることの自覚を身に付ける。」の3点でした。

コアマシナリー株式会社は、昭和45(1970)年に綾部の日東精工株式会社の兄弟会社として創業しました。昭和52(1977)年に有限会社田中技研として独立し、平成29(2017)年にコアマシナリー株式会社となりました。

アルミニウム及びアルミニウム合金の精密切削加工と、アルマイト処理(陽極酸化処理)の「二刀流」で、高品質なアルミニウム製の精密部品を製造されています。切削加工と表面処理の両設備を持つことにより、コスト低減と納期短縮を実現しているとのことです。機械部品だけではなく、意匠性を追求した製品開発もしていて、表札やオブジェなど様々製品を制作されています。この日、社長が使用されていた演台もコアマシナリー製だということでした。また、社外の人々やアイデアと協働するオープンイノベーションによる製品開発も行っておられるとのことです。

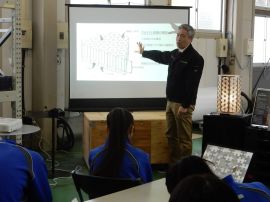

8年生一行は、まず、令和3(2021)年に稼働が開始された第2工場で、岡本社長から企業概要と、第2工場で行っている切削加工について説明いただいた後、工場を見学しました。

切削加工には、旋削、穴あけ、中ぐり、スライス削りなど、様々な方法があります。本来、道具を使い分けながら加工を行うのですが、第2工場では、まとめていろいろ加工できる工作機械があります。機械を作る機械なので、これを「マザーマシン」と言います。このマザーマシンを使って行うのが精密切削加工で、高速で回転する刃物を材料に押し当て、不要な部分を削り取ることで製品を成形する技術です。アルミニウムの材料(板やブロック)から、何と1000分の1mm単位の加工により精密部品を成形していくのだそうです。

ということで、コアマシナリーの先端技術を見学させていただきました。大きな機械が精緻に動きながら部品を作っていく様子に、子どもたちは興味をもって見学していました。大量の油(正確には、油と水を混ぜたもの)で製品を洗浄・冷却しながら素早く成形されていく様子は、圧巻でした。しかし、最後の点検や仕上げは、人間が行い、削り残しなどの不具合があれば、手作業で仕上げていくのだそうです。

バスで本社工場へ移動し、電気化学的処理について詳しく説明を受けました。電気化学的処理とは、品物の表面に金属膜や酸化膜を生成させることです。中でもアルマイト処理は、コアマシナリー株式会社の核となる技術です。アルマイト処理は、昭和4(1929)年に理化学研究所で発明されたメイド・イン・ジャパンの技術です。アルミニウムは、空気中の酸素と結び付いて酸化アルミニウムの薄い膜を生成することで、それ以上の酸化の進行を防ぐ耐食性の高い金属です。アルマイト処理は、アルミニウムの表面に酸化皮膜を人工的に生成することで耐食性や耐摩耗性を向上させる表面処理なのだそうです。そして、この人工酸化皮膜は、多孔質(穴だらけ)の構造をしているので、染料などの粒子を吸着させることで、金属なのに染色できるのです。

どのような順序でアルマイト処理が進んでいくのか、工場内を案内しながら説明していただきました。水酸化ナトリウム、硝酸、希硫酸の槽に順に製品を浸した後、電気と反応させて着色し、化学薬品を綺麗な水で洗浄して完成させます。

アルマイト処理には、もの凄く水を必要とします。「水が命」なのです。三和周辺の山々を水源とした綺麗で豊富な水によって品質が保たれているので、周辺環境の整備にも気を付けておられるのだそうです。

さて、本社工場の外壁に掲げてある会社のロゴ・マークには、一部にアルマイトの飾りが使われています。これは、コアマシナリー株式会社という社名に変わった平成29(2017)年から始まったもので、飾りのデザインは、岡本社長がされているとのことです。一版多色刷りの版画のように、色の数だけアルマイト処理をして完成させていきます。色を重ねていくので、立体感を感じる手触りでした。この飾りは、毎月掛け替えているとのことなので、今後、本社工場の前を通る際には、是非鑑賞したいと思いました。

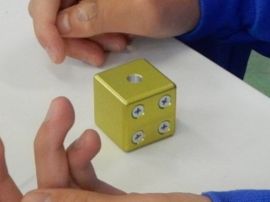

社長から、一人1個ずつアルマイトのサイコロをプレゼントされました。第2工場で「6」の面だけが仕上げられており、他の面は、まだ仕上がっていません。それを工場の道具や機械を使って仕上げていくのが生徒たちの仕事です。切削加工を自分たちができるということで、生徒たちのテンションが上がりました。

まず、「4」の面の四つの穴に合うネジを選び、ドライバーで付けていきます。そして、デジタル・ノギスを使って長さの測定を行いました。ここは、皆スムーズにできました。

次に、「1」の面の穴に、1000分の1の精度で作られたピンを挿しました。軽く上から押すと、スッと滑り込んでい行く感触がとても心地良かったです。これぞ精密加工の真骨頂です。

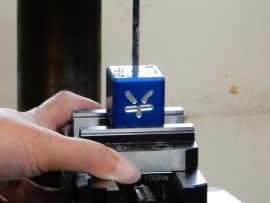

隣の棟へ移動し、電動ドリルを使って「3」の面の穴開け加工を行いました。ドリルがサイコロを貫通しないか心配しましたが、ある一定の深さで止まるように設定されていました。良かったです。

「5」の面は、金槌を使って「5」の数字を五つ刻印していきました。真っ直ぐに強く打ち込まないといけませんでした。アルミ板の上で何回か練習してから本番に移ると、皆上手に「5」を打ち込んでました。

「2」の面には、何の加工もされていない所にレーザーで二つの「○」と自分の名前を付けていきます。パソコンを操作して名前を入力し、機械にセットすると、「ジジジ」という焼き付けるような音とともに、サイコロが完成しました。

穴を掘ったりピンを挿したりしているので、重心が均一ではないので、「サイコロ」としては使えませんが、自分の名前を入れて自分の手で完成させた一品ということで、皆とても喜んでいました。ありがとうございました。

質疑応答の時間を頂きました。その一部を紹介します。

Q1「工場内に人が少ないように感じたのですが、少人数で大丈夫なのでしょうか?」 → A1「機械3台に対して二人を付けています。これで効率よく仕事ができています。」

Q2「どのような地域貢献をされているのですか?」 → A2「三和こどもまつりにブースを出して、ものづくりを身近に感じて貰えるようにと考えています。また、会社の前のガードレールを磨いたりごみを拾ったりして環境整備をしています。」

Q3「毎月新しい看板を考えるのは大変ではないですか?」 → A3「とても大変です。毎月下旬になると、『次は、どうしよう。』と悩みます。生成AIを使ってヒントを貰うこともありますが、結局手直しが必要で、下手をすれば一からやり直しということもあります。早くて30分で下絵ができますが、半日かかっても描けないこともあります。」

Q4「仕事をしていて、楽しみは、どんなことですか?」 → A4「変化があることです。ありきたりの物が華やかになったりするのを見ると楽しいです。社長が楽しみながら働くことが大切だと思っています。」

Q5「アルミに色素を上手く定着させるためにはどうすればよいですか?」 → A5「金属が溶けた液体の中にアルミニウムを漬けて電気を流すと、表面の人工酸化皮膜の穴に色が付きます。」

最後に、生徒代表が「働くことは大変だと思っていたけど、遊び心を大切にされていることが分かりました。自分も大人になったとき、遊び心を大切にしながら楽しく仕事をしたいと思いました。」とあいさつし、みんなで「ありがとうございました。」とお礼を述べました。

最先端の機械が動くところを見せていただいたり、地域貢献や仕事のやりがいなどについて聞かせていただいたりして、学び多い時間を過ごすことができました。コアマシナリー株式会社の皆様、お忙しい中時間を作ってくださり、ありがとうございました。

生徒の感想を紹介します。

「僕は、働くとは、しっかりやることをやって、ギスギスした雰囲気だと思っていましたが、話を聞いてみて、働くとは楽しさもありながらやるものだと分かりました。僕らが普段から使っているアルミの物は、こうやって作っているんだということも分かりました。サイコロ作りなどの細かい作業も楽しかったです。今日は、僕たちに仕事の楽しさを教えてくださり、ありがとうございました。」

「今回、ロボットが働いているのを実際に見てみて、これからももっとロボットが働いていくのかなと思ったので、操作する方の知識を身に付けていくことが大事になってくるのかなと思いました。また、削ったアルミニウムの残りはリサイクルしたり、工場周辺を綺麗にしたりなど、環境のために一つ一つ工夫しているのが凄いなと感じました。私は、今回の学習で、ただ働くだけではなく、働く自分たちが楽しく安心して仕事ができる環境を整えることも大事だなと思いました。これから自分が働くようになったら、今回感じたことを意識していきたいです。本日は、どうもありがとうございました。」

「私は、学校での話を聞いて、働くということは、お金を稼ぐために大変なことをするということではなく、相手やいろいろな人に喜んで貰ったり、自分の成長のために働いたりして、その対価としてお金を貰っているということを学びました。また、今回の体験を通して、コアマシナリーの会社では、遊び心も大切にしたり、地域貢献として外国の方も含めていろいろな人にも体験できるような機会をつくったりしているのが凄いと思いました。本日は、どうもありがとうございました。」

「今日の体験や話を聞いて、コアマシナリーさんの仕事や地域貢献について詳しく知ることができました。特に、地域貢献の話で、三和町のイベントに出店されたり、自然を有効活用しながら働いておられることにとても驚きました。また、三和町の会社が国際宇宙ステーションと関わりがあることを知って、コアマシナリーさんは、とても凄いと思いました。私も大人になって働くときには、地域貢献にできるだけつなげることができるようにしたいです。本日は、どうもありがとうございました。」