3年生沖縄体験学習 2日目④

まもなく2日目が終わります。生徒のみなさん、民泊を楽しんでいますか?

明日ははやいもので沖縄体験学習最終日です。本校の沖縄体験学習の歴史で、初めて那覇市内散策(那覇空港→観光、昼食、買い物→那覇空港)を行います。ここ2日間の頑張りを継続し素敵な締めくくりをできる1日にしましょう。

本日の更新は終了です。本日もたくさんの閲覧ありがとうございました。

まもなく2日目が終わります。生徒のみなさん、民泊を楽しんでいますか?

明日ははやいもので沖縄体験学習最終日です。本校の沖縄体験学習の歴史で、初めて那覇市内散策(那覇空港→観光、昼食、買い物→那覇空港)を行います。ここ2日間の頑張りを継続し素敵な締めくくりをできる1日にしましょう。

本日の更新は終了です。本日もたくさんの閲覧ありがとうございました。

民泊が始まって6時間ほどが経過しました。

タコライスや沖縄そば、サーターアンダギー作り、また海やお土産屋さんに連れて行っていただくなど、各ご家庭で工夫を凝らしたさまざまな体験・経験をさせていただいています。また、どのご家庭も生徒たちに優しく関わっていただき、繋がりも深まっています。

読谷村内のお店で、活動中の生徒たちと遭遇しました。どの生徒も「民泊、すごく楽しいです!」と明るい笑顔で話す表情が印象的でした。みんな、元気に活動をしているようです。

午前10時現在、すでに気温30℃、湿度75%を越え、6月の久御山町では感じられない気象状況となっている沖縄です。

朝食後、ホテルをチェックアウトして、ホテル横の芝生広場にて入村式を行いました。読谷村の方々から盛大に歓迎していただき、学年代表生徒が挨拶をしました。お世話になる民泊の方々と顔合わせをして、各グループごとに出発しました。期待が大きい人、少し緊張している人、普段通りの人、、、色々な思いをもちながらみんな元気に沖縄体験学習2日目を開始しています。

学年主任の話にあった【3つのミッション】の達成を目指すとともに、沖縄文化を肌で感じ自分の見方や考え方を広げられる時間にしていきましょう。

6月11日(水)、今日は3年生沖縄体験学習2日目です。今日も沖縄は快晴、最高気温は32℃まで上がりそうです。

7時半に朝食会場に集合し、みんな元気にご飯をいただきました。2日目もしおりを見て動く姿が光っています。

このあと入村式を行い、読谷村での民泊をお世話になります。

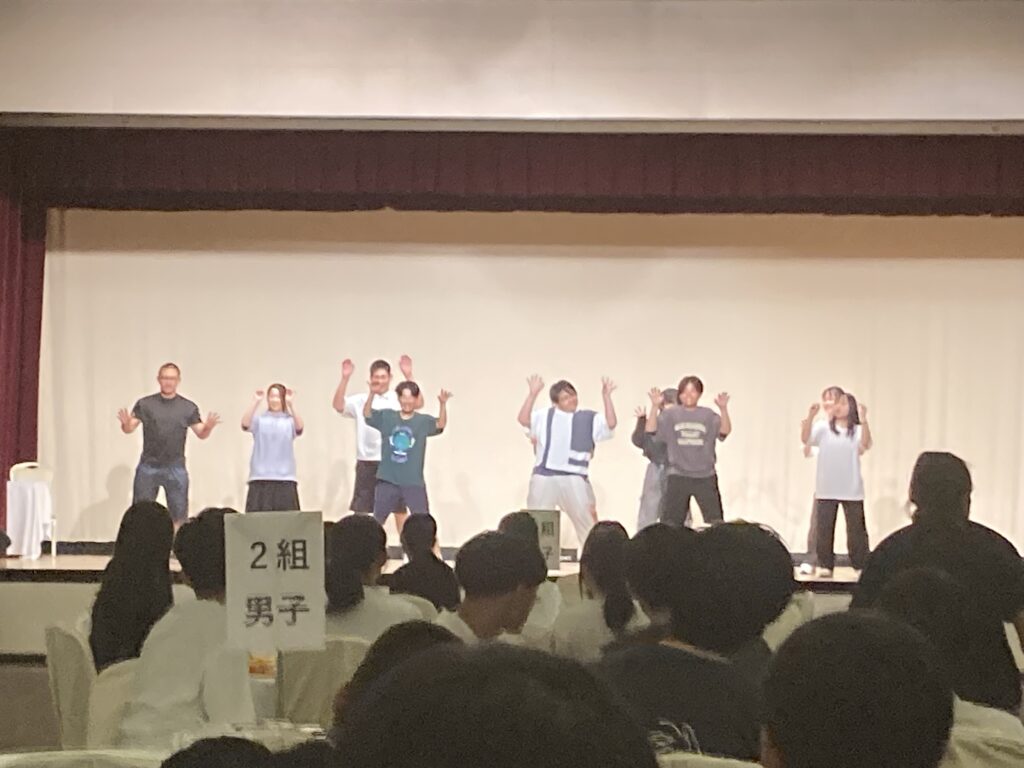

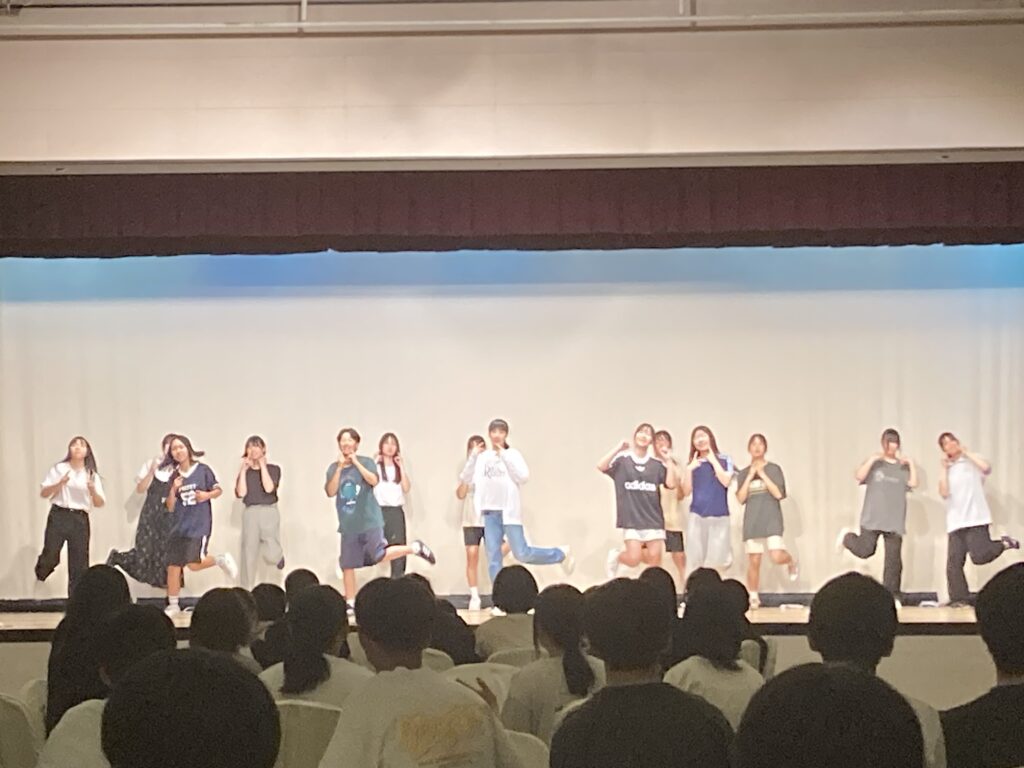

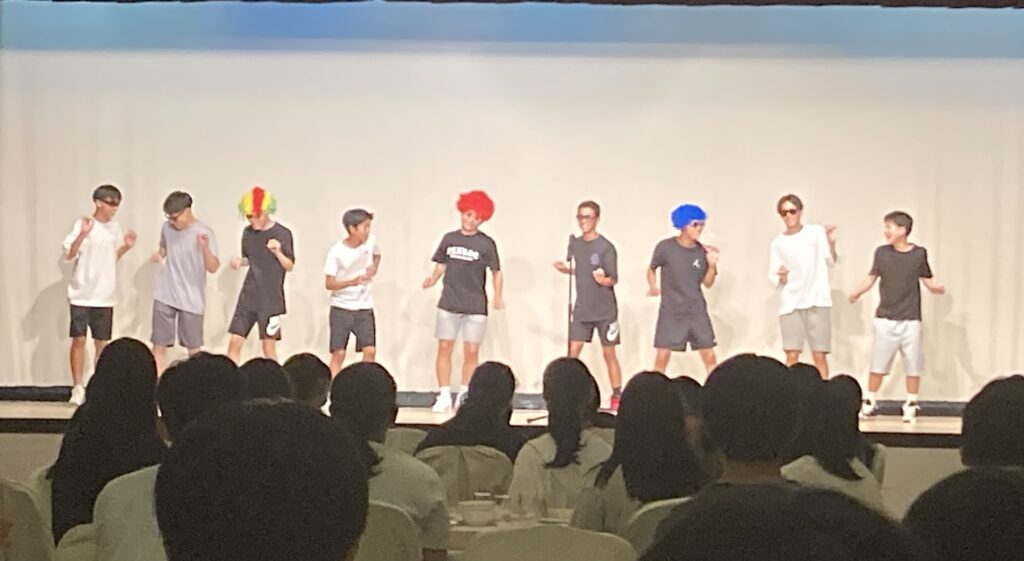

実行委員会が計画準備し行った学年レクリエーションは、お笑いやダンス、獅子舞(!?)、教師からのサプライズ演出などバラエティーに富んだ内容で、学年みんなで盛り上がり一体感を高めた時間となりました。

このあと部屋長ミーティングを行い、就寝準備に入ります。

教師の一声が集団に広がり、学年が同じ方向を向いて動く素敵な光景が広がっています。

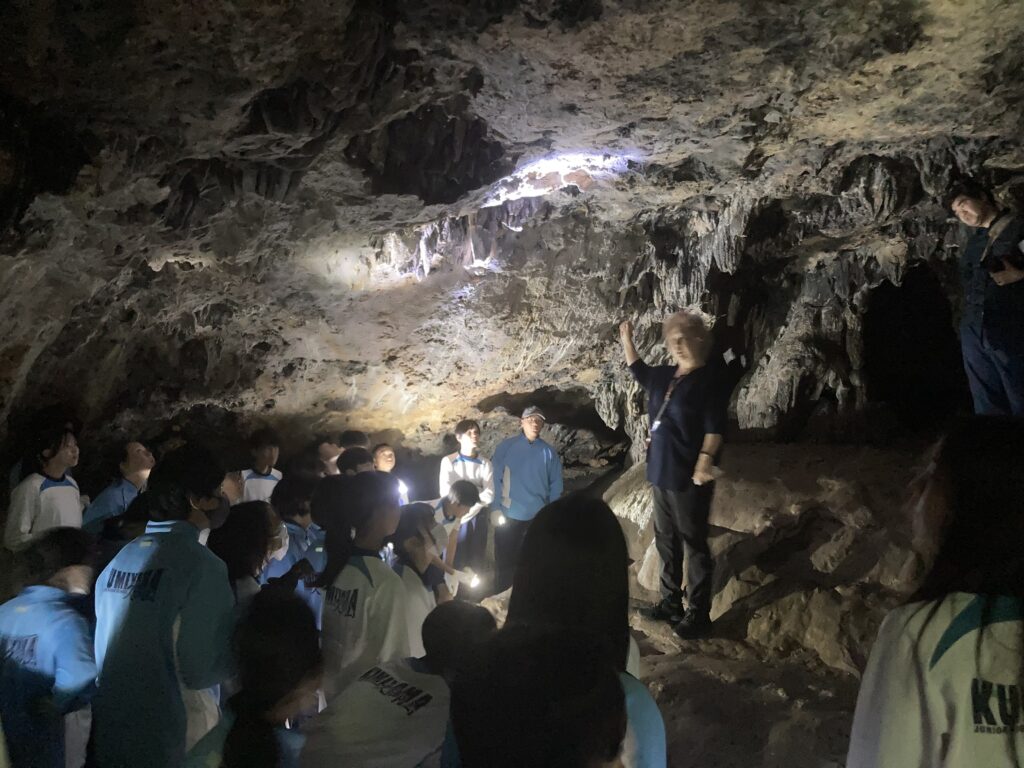

それぞれが戦争や平和について学びしっかりと考えた平和学習を終えました。

ホテルに到着し、今から夕食です。

体調不良の人もおらず、みんな元気です。

夕食後には学年レクリエーションを行います。

タイトなスケジュールですが、

時間への意識が高くみんなで頑張っています。

定刻より少し遅れて、那覇空港に着陸しました。

朝の出発では大雨でしたが、

こちら沖縄は快晴で気温32℃、湿度75%とかなり蒸し暑く、亜熱帯の気候を体感しています。

このあとバスに乗り、平和祈念資料館の見学とガマへの入壕体験をしながら平和学習を行います。

6月10日(火)、本日から3日間、3年生で【沖縄体験学習】を実施します。

活動や生徒の様子を随時掲載していきます。ぜひご覧ください。

無事に神戸空港に到着し、このあと11時55分に沖縄に向けて離陸します。

6月9日(月)、今日は、先日7日(土)他の競技に先がけて行われた【城陽久御山中学校夏季大会 陸上競技の部】について紹介します。

3年生が迎える最後の中体連の大会であり、山城・京都府・近畿・全国と上位大会に続く大会でもあります。

一人ひとりがこれまでの練習の成果を発揮し、結果だけでなく充実感や達成感を高められました。

以下の入賞者が、21日(土)に開催される山城大会に出場します。引き続き頑張ってください。

【団体】

☆優勝☆

男子

☆準優勝☆

男女総合

【個人】

☆1位☆

3年男子100m 長村

共通男子400m 森田

共通男子110mH 太田

男子低学年4×100mR 髙橋-辻原-山内-太田

共通男子4×100mR【大会新】 山田(眞)-長村-森田-丸山

共通男子走高跳 髙橋

共通男子走幅跳 山田(眞)

共通男子砲丸投 吉田

共通男子四種競技 丸山

☆2位☆

共通男子1500m 松本

共通男子110mH 濱砂

共通男子砲丸投 山田(愛)

共通女子走高跳 河窪

☆3位☆

共通男子800m 木村

共通男子3000m 藤岡

共通男子走幅跳 藤川

☆4位☆

共通男子800m 金城

共通男子1500m 北村

2年女子100m 戸田

1年女子800m 藤村

保護者のみなさま、地域のみなさま、温かいご声援ありがとうございました。

今後ともよろしくお願いします。

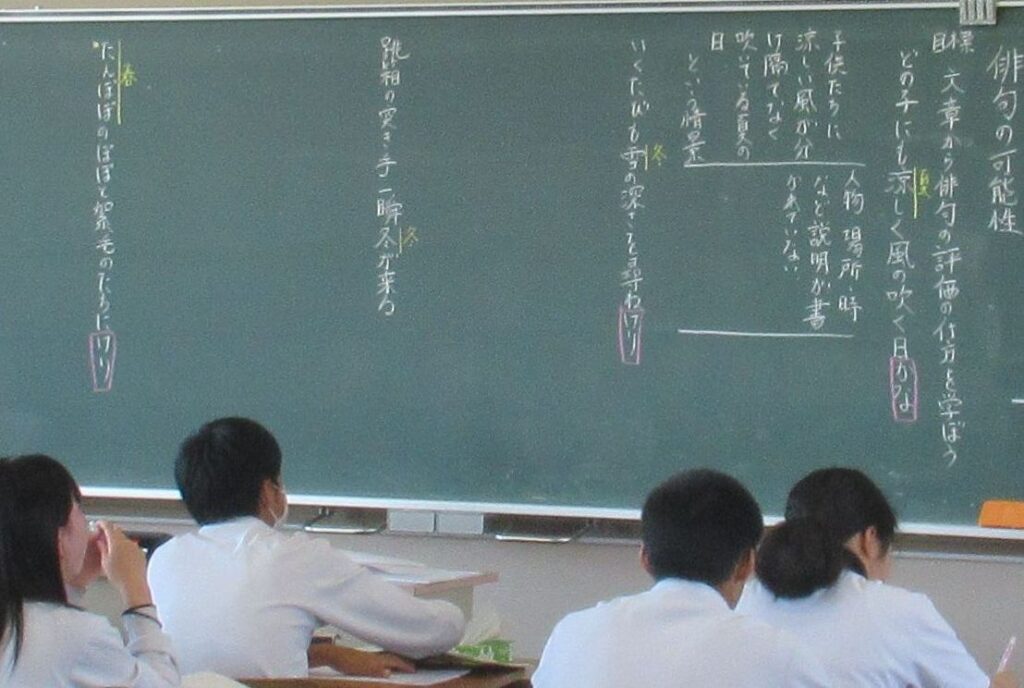

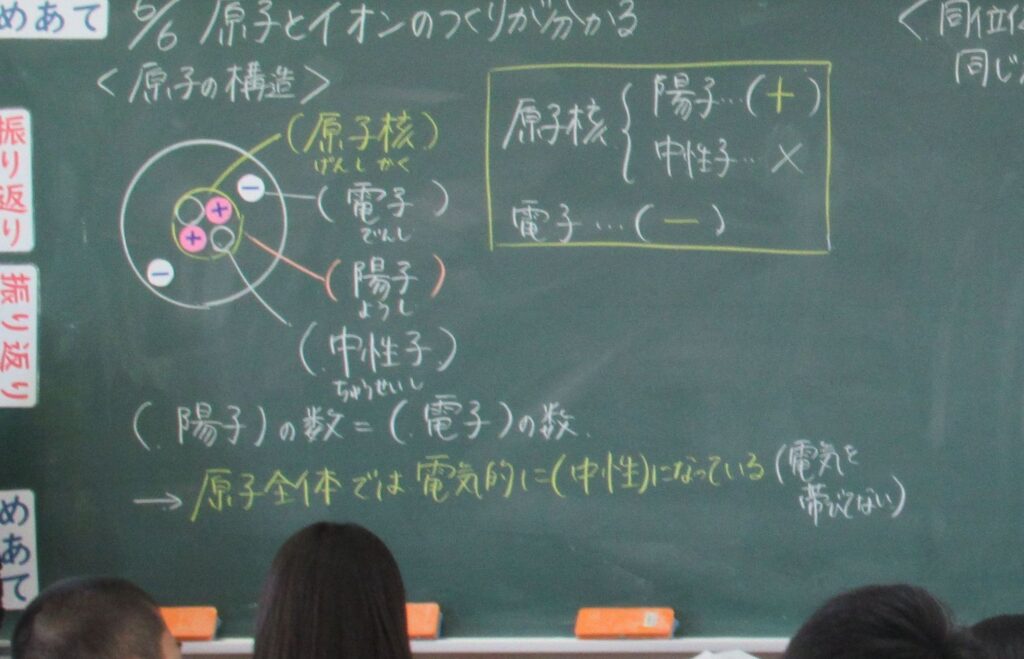

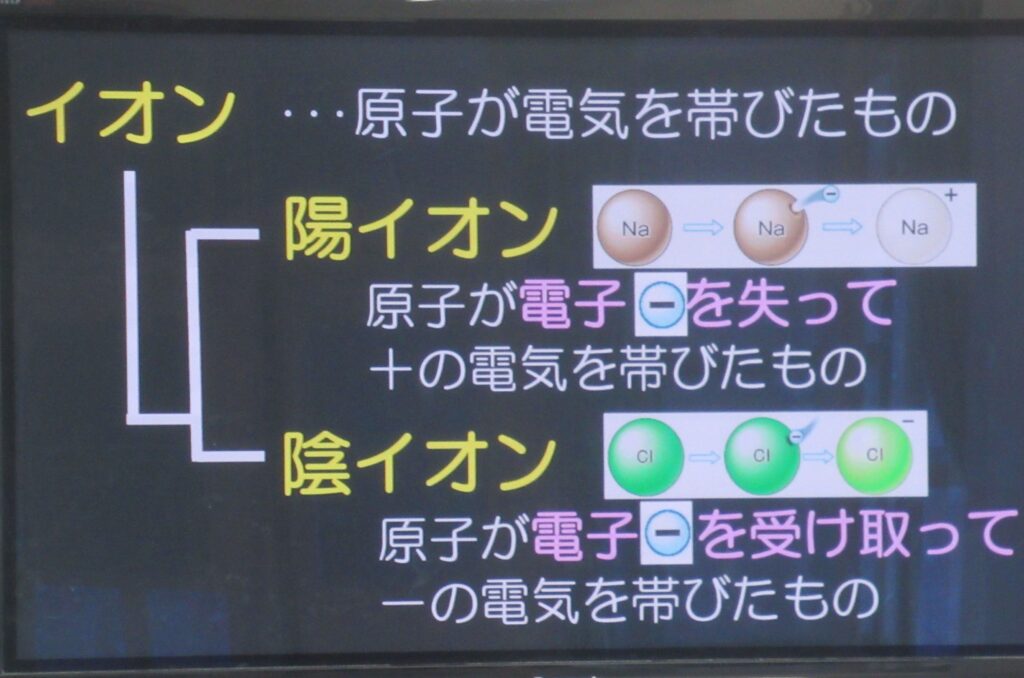

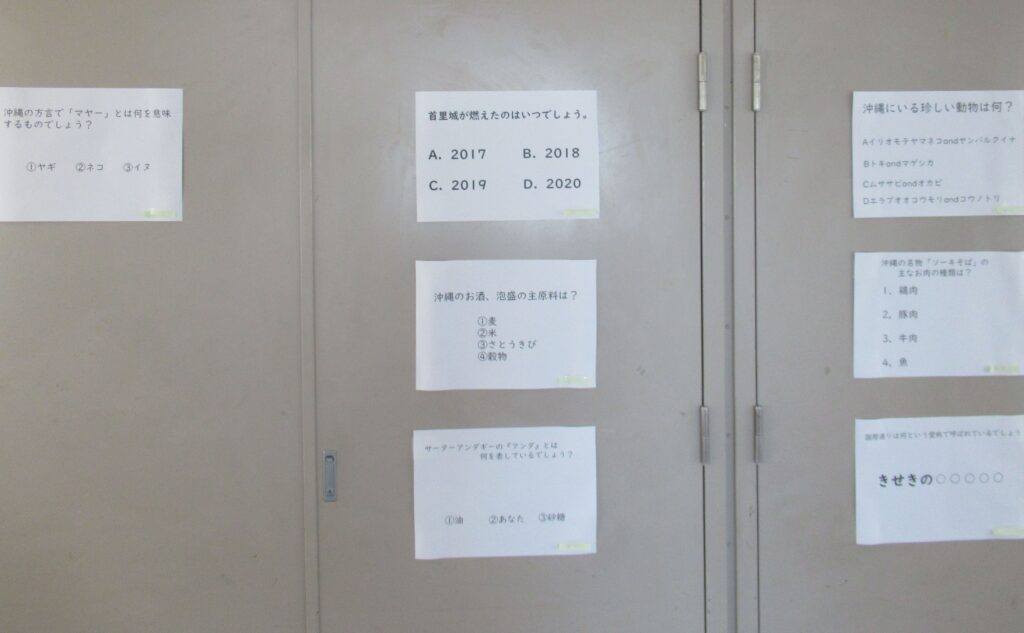

6月6日(金)、今日は3年生の授業(英語・社会・国語・理科)の様子を紹介します。英語では、ユニット3「Lessons From Hiroshima」に入っています。今日は、ゲームを通して現在完了について学習を深めました。社会では、歴史の学習で、今日は、占領下の日本の変化と当時の様子について学習しました。国語では、「俳句の可能性」という単元で、俳句の評価の仕方について考えました。理科では、原子とイオンの構造について学習しました。3年生は、来週の6月10日(火)~12日(木)に2泊3日の沖縄体験学習を実施します。そして、その事前学習や準備、また、日々の授業にもみんなで前向きに取り組んでいます。これからも、廊下に掲示してある1学期終了までの予定を参考にして、しっかりとした見通しを持ち、一日一日を大切に過ごしていきましょう。