文部科学省が示す学習指導要領に「学校図書館を計画的に活用し授業改善に生かす」と明記されているように、学校図書館は教育のインフラとして、生徒のみなさんの学習活動を支え、情報活用能力と読む力を育む活動支援を授業内外で行っています。

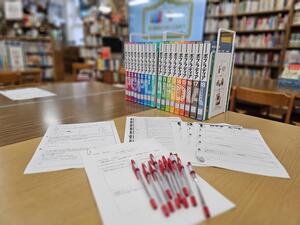

このコンクールは、そんな学校図書館の図書資料や、1人1台タブレットでアクセスできるデジタルのいずれかに偏ることなく、多様な資料やICTを活用して情報活用のプロセスを経験し学習することができる授業実践を表彰するもので、今回、久美浜学舎は京都府で初めて、優秀賞を受賞することになりました。

受賞対象となった授業は、「みらい探究Ⅰ」で1学期に実施している授業案の一例で、LL教室の後ろの壁に掲示している「職業調べ」の取り組みです。

小説を読んでイメージを膨らませ、実用書やなるにはBOOKS、体験記などで情報を集め、マインドマップで情報を整理し、生徒自身で決めたコンセプトに基づいて1枚のポスターにまとめたこの授業は、現在のみらいクリエイト科3年生は「食べ物」で、1・2年生は「国」をテーマに取り組んでいる授業とねらいは同じで、様々な種類の情報を集めて、客観的に比較し、分析し、表現するという探究活動の基本形をトレース学習したものです。テーマが変わっても、探究でも課題研究でも、学びの基本形や手法はそう変わるものではありません。

次回、LL教室に行ったときには、ぜひ先輩たちの受賞作品集を観察して、自分の学びに変換してみましょう!

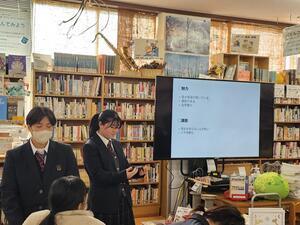

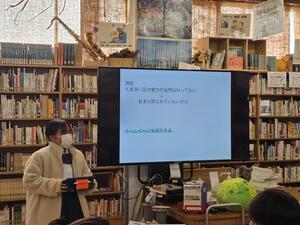

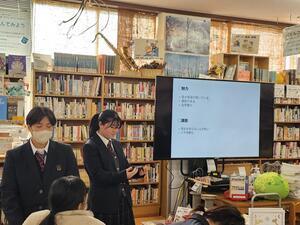

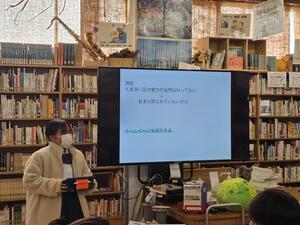

12月17日(火)、2学期最後の「みらい探究Ⅰ」では、1年B組のみなさんが、久美浜町の「橋爪」「久美浜一区」「川上」という3地区について、中間発表を行いました。この日を迎えるまで、フィールドワークや地域住民の方々へのインタビューを通じて、それぞれの地区の課題を見つけ、解決策を考えてきたみなさん。まずはお疲れさまでした!

久美浜町といえば、縄文時代から続く長い歴史を持つ町。自然豊かな土地でありながら、時代ごとにさまざまな変化を乗り越えてきた地域です。その歴史や営みを調べるだけでも、一筋縄ではいかなかったのではないでしょうか?

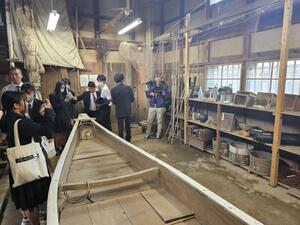

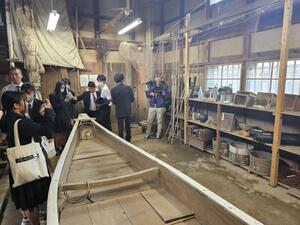

今回の中間発表では、それぞれの班がどのような課題に注目したのかを共有してくれました。「橋爪」班はまず久美浜学舎のお膝元でありながらあまりにその歴史が知られていない問題について、「久美浜一区」班は商業でも政庁でも町の中心として繁栄した歴史がやはり若い世代にあまり知られていない問題や、伝統の祭りの継承や、水上交通を支えた丸木船の魅力について、「川上」班は豊かな既存の自然環境などを活かした地域の魅力発信などについて、といったテーマに取り組んでいる様子がうかがえました。

遊びに来たことなら何度もあるというような地域でも、実際にその地域の方々から直接話を聞く中で、新たな発見や気づきはたくさんあったのではないでしょうか。その中で見つけた「自分たちにできること」を考え抜くのは、決して簡単なことではありません。でも、みなさんの柔軟な発想と行動力なら、きっと素敵なアイデアが生まれるはずです。1月下旬の学習成果発表会「みらいのタネ」での発表に向けて、これから冬休みを挟みますが、ぜひチームで協力しながらアイデアをさらに深めてください。学校図書館も引き続き、資料提供や関係者の紹介など、みなさんの活動をサポートしながら、最終発表を楽しみにしています!

久美浜町の未来を担う"みらいのタネ"を、力いっぱい育てていきましょう!

久美浜一区のフィールドワークの様子

12月5日、三重県の皇学館大学の講座「情報サービス論」にお招きいただき、『みらい探索Ⅰ』の授業などで久美浜学舎の皆さんにも紹介しているような、Web情報の活用やWikipediaなどアクセスしやすいインターネット情報のファクトチェック、地域との関わりながらの探究活動について、さらに深堀りした講義をしてきました。

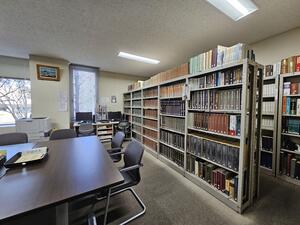

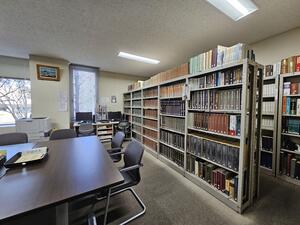

(学生も卒業論文の執筆に活用できる国文学科研究室)

聴講した大学生たちには大好評で、たくさんの感想をいただいたので、一部をここに紹介します。

「紙の本を読まない=読書離れ」ではないというところが印象に残った。確かに、最近は電子書籍が発展しているし、児童が紙の本に触れる機会が減ることはおかしいことでは無いのかもしれないと感じた。

問題なのは、インターネットで見た浅い知識だけで学んだと思ってしまうことで、図書館などで文献資料から調べることはやはり重要なのだと改めて思った。伊達さんのお話にあった、児童の身近な題材をテーマにして図書館で調べさせるという取り組みを聞いて、児童の目線に立って考えることが何よりも重要なのだと学んだ。

ウィキペディアは、意識的ではないですがよく利用していて、便利で誰でも編集できる身近なものだというイメージがありました。日本では世界で13番目にウィキペディアの記事が多いということや、出典は合っていても解釈を誤った記事があることもあるということに驚きました。また、1日で内容が急に変わることもあるため、情報を探す際は注意が必要だということが分かりました。主に、出典をたくさん探したい時に利用したいと思います。

確かに最近では、何か調べるってなったときに本で調べようとはあまりならないし、自分でも歳をとるにつれて、読書をしなくなったなと思いました。はっと気づいたのは最近の子たちは本で調べましょうとなってもどう調べたら良いかもわからないと聞き、少し驚きました。各年代で少しずつ読書習慣が無くなっていったのは違いがあるのだなと思いました。

さっと調べられるインターネットなどとは違い、本で調べるには手間がかかるため、たしかに興味が湧いたり、必要に迫られないと本で調べる意欲はわかないと思います。Wikipediaの使い方として、出典をみてそれを本で調べるというのはわかりやすいし、調べたいことが書いてある本に辿りつきやすいなと思いました。そのような活用方法は知らなかったし、いいなと思いました。

最初に「インターネットやその中でもウィキペディアを見るだけで満足してしまう・調べた気分でいてしまう」と言われたことにとても共感しました。何かを知りたかったり課題が出てきたり、ふとしたときに私は頭の中に浮かんだキーワードを検索し、少しでも関心があることについて調べます。

高校生の頃の調べ学習ではインターネットをとても重宝していました。大学生になり、先生からウィキペディアからの引用についての指示を受けたとき、「なぜだろう」という疑問が強くありました。担当の先生からウィキペディアの参考文献を見るように言われたとき、あまり考えずに先生の言ったとおりにウィキペディアではなく参考文献をつかい調べていました。実際に、編纂に携わっていることを聴いたり実際に編集・訂正したところを見させていただいたり活動内容を聴いて感動しました。正しい情報の使い方をして、実際に紙の本で調べるような、電子媒体・紙媒体のどちらも共存できるような学習環境になっていくことが必要だと個人的に思いました。

ネットで検索した情報をそのまま信じてレポートに書いてしまう問題の話が興味深かったです。私自身も高校生の頃、調べ学習の時間で本を探したり本の中から情報を探すのに苦労した記憶があるので、そういった知識はネット社会が発達した今だからこそ必要になってくるのだな、と感じました。

学校図書館は『みらい探究』の授業のみならず、ふだんの授業にも「プラスアルファ」の学びを提供しています。でも、その学びを受け取り、自分自身の将来のためにちゃんと活用することができるかどうかは、みなさん次第です。

高校生活は3年間という短い期間です。でも、この短い間に学校図書館を充分に活用することができたら、その後の人生設計には多くの選択肢が広がることはまちがいありません! 図書館を積極的に利用して、たくさんの知識やスキルを獲得してください。学校図書館はいつでも皆さんのために役立つ情報や体験機会を提供する準備をしてお待ちしています。

この図書館を、皆さんの学びを引き出す「ベストフレンド」にしてみませんか?

以下は、皇學館大學の研究室や図書館の様子です。卒業論文執筆のための研究室の開放や、多様な学習スペースや、学生の取り組みをアウトプットする舞台まで、このようにハードもソフトも充実したワンランク上の学習環境に飛び込めるかどうかも、この3年間のあなた次第!

みなさん、12月11日に開催された3B「みらい探究Ⅲ」主催のリアル脱出ゲームは楽しめましたか? あの日は校内が謎解きの熱気に包まれ、まるで別世界にいるような体験でしたね。実は、図書館もこのイベントに密かに参加していたんです

なんと、最後の鍵が隠されていた場所は、図書館にあるあの絵本『おまえうまそうだな』の中だったのです! 物語の中で友情が芽生える恐竜たちの物語――実は学校図書館には、この本を示すキーワードが全部出そろう前から、何組かの生徒がキーワードを探しに来ていたのですが、まさか本の中にイベントのクライマックスが隠されているとは、想像していなかったのではないでしょうか。

このリアル脱出ゲームに合わせて、図書館ではちょっとした仕掛けを用意していました。例えば、

1・『おまえうまそうだな』朗読DVDの上映

図書館の一角では、この絵本の朗読DVDを特別に上映。ページをめくる音とともに、恐竜たちの物語が優しく語られ、まるでその世界に飛び込んだかのようなひと時を味わえました。

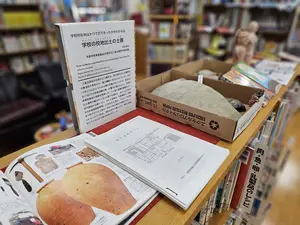

2.恐竜のぬいぐるみたちがお出迎え

本棚の隣には、物語の中に出てきそうなかわいい恐竜のぬいぐるみを配置したり、恐竜の化石を発掘するゲームを置いていたり......。思わず発掘ハンマーに手を伸ばす生徒もいたとかいなかったとか(笑)イベントの雰囲気を盛り上げるお手伝いができていたならうれしいです。

今回のイベントを通じて、図書館もただの本を借りる場所ではなく、物語や知識を通じて新しい発見や体験ができる場所であることを感じてもらえたら嬉しいです。『おまえうまそうだな』はもちろん、他にもたくさんの素敵な絵本や物語が皆さんを待っています。

イベントが終わった今も、朗読DVDや恐竜たちは図書館にいます。リアル脱出ゲームでの思い出を振り返りながら、ぜひまた図書館に足を運んでみてください。

さあ、次はどんな冒険が待っているのでしょう?図書館でお待ちしています!

去る11月18日、全国の図書館関係者が集う「第33回京都図書館大会」が、綾部市の新しい図書館「あやテラス」で開催されました。今年のテーマは「地域資料の拠点たる図書館へ」。この大会では、図書館の新しい活用法や未来への展望について、さまざまな実践事例が発表されました。

実践事例の2つ目は、久美浜学舎の「みらい探究」のなかでもたびたび活用している、久美浜高校時代から続くデジタル化された地域資料の活用事例。インプットからアウトプットにつなげるひとつの手法として、自分たちの暮らす地域の魅力を学び伝えるだけでなく、次世代に向けた探究資源としても活用が期待されるこれからの図書館資源について、先進的と評されてきた本学舎の事例を紹介しています。

この発表の動画が、現在~1月12日までの期間限定でYouTubeで公開されています。興味がある人はぜひチェックしてみてください。きっと新しい発見があるはずです!

図書館には主要な役割の異なる様々な館種があり、高校では学校図書館や先生たちが、卒業後は公共図書館や地域が、皆さんの人生に必要な学びを支えます。皆さんがそうした様々な図書館や地域に興味を持つきっかけになればうれしいです!

ぜひ動画を見て、あなたの感想を聞かせてくださいね!

(ユニークな展示がいっぱい!の「あやテラス」。JR綾部駅から徒歩すぐです。)

9月24日(火)、1年みらいクリエイト科では福知山公立大学から小山元孝教授をお招きし、久美浜学舎の場所にかつて存在した古代遺跡と、学校がある橋爪地区にある石碑や神社を巡るフィールドワークを行い、現地取材による情報収集のコツと、足元の歴史について学びました。福知山公立大学のホームページでも紹介されたこちらの授業、生徒9名と教職員5名が参加したのですが、とても楽しかったです!

翌週以降の授業では、小山先生から教わってメモした情報と、学校図書館の図書資料とを使って、情報の収集・整理・分析を通して、足元の歴史に理解を深めていきます。 小山先生、ありがとうございました!

この取り組みは、福知山公立大学のホームページでも紹介されました。⇒ こちら

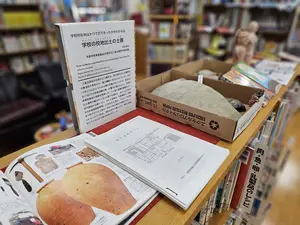

学校図書館では、フィールドワークに参加していない生徒のみなさんにもこの感動を多少なりともお裾分けするべく、「フィールドワーク追想✨見て、さわって、想像しよう! 弥生時代&古墳時代の土器展示」の体験学習コーナーを設置しています。校内地から出土した本物の土器を見て、さわって、あしもとの歴史を想像してみてください!

ポイントのひとつを紹介しますと、例えば土器を軽く叩いてみると、後の時代のものほど、澄んだ音がします。焼成技術の向上で、よく焼けている証拠なのだとか。試してみてくださいね!

コーナーには、土器とともに校内に保管されていた謎の埴輪風の人形も置きました。血の涙を流す彩色は元々なのか⁉ それとも数十年前のくみこう生の茶目っ気のあらわれか⁉ 謎です(笑)

9月3日(火)と4日(水)、東京にある立教大学池袋キャンパスから、将来、司書教諭になるための勉強をしている大学生3名が来館し、みらいクリエイト科1年生の「みらい探究Ⅰ」の授業に参加したり、各クラスの文化祭準備を見学しました。昼休みや放課後には、おもに1Aや1Bの生徒のみなさんと、学校図書館で茶会やボードゲームをまじえて交流を楽しみました。 大学生たちからは、つかの間の妹・弟のような高校生達との交流に、「みんな、かわいい!」と笑み崩れ、「3年生のチーム、すごい! 大人みたい!」と興奮気味の感想をいただきましたが、高校生のみなさんはいかがでしたか? 数年後の自分や将来へのイメージが、すこし明確になったのではないでしょうか? 2日間の交流取材の最後、大学生のみなさんから、久美浜学舎のみなさんに動画メッセージをいただきま した。久美浜学舎のインスタグラムで公開しているほか学生ひとりひとりからいただいたメッセージも学校図書館のモニターで視聴できるので、見にきてくださいね!

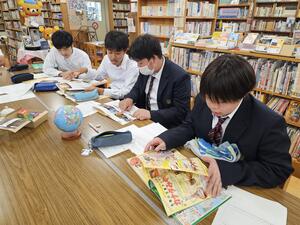

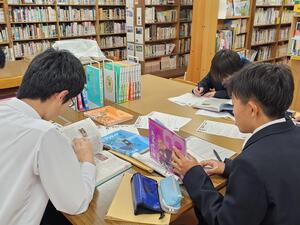

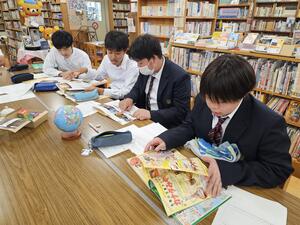

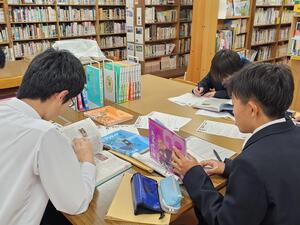

みらいクリエイト科1年生の「みらい探究Ⅰ」では、「もしも突然海外に赴任することになったら?」という設定で1人1つの国を選び、服装など荷造りのポイントや、里帰りに必要な休日の日数、もし永住するとしたらどんな仕事が成り立つか、など、5つのシチュエーションを想定した調べ学習を行っています。

例えば「どんなお土産を持ち帰るか?」という設問では、京丹後市観光公社の「グルメ・お土産」の筆頭に挙げられているサツマイモを例に、なぜ京丹後市ではサツマイモがお土産になるのか←京丹後市の特産品だから(地域振興)←多く栽培されているから(産業)←栽培に適した土壌があるから(自然環境)←サツマイモの育つ環境(農業)・なぜその土壌があるのか(地理)と、ひとつのものの背景を分析するためには様々な情報が必要であることを解説しました。さらには、お土産を買う人の立場(運搬の利便・価格・話題性)や貰う人の立場(興味関心・生活スタイル)から、どんなお土産に需要があるのかと考えていくと、実際にありそうなお土産を想定することができます。生徒達はそれぞれ選んだ国にいま実際にあるお土産事例を知ること以上に、どんなお土産がありそうか、自然環境や文化などの様々な情報を集めて分析し、考えることに重点をおいて調査を進めました。

インターネットで調べていいのは2項目だけ、と、制限を与えられた生徒たちは、どんな情報は本で調べることができ、どんな情報はインターネットで調べるほうがよいのかも考え、初回の授業では全員が本での調査に集中していました。

スウェーデンを選んだ生徒は「生のサーモンをお土産にしたい」と、どうすれば生のサーモンを日本に持ち帰ることができるか、教員とディスカッションを重ねました。冷凍技術や輸送法やそのコストに及んだ議論は、「生のサーモンの美味しさを日本に広めるにはどうしたらいいか?」という検討に発展し、「もしその国で起業するなら、どんな仕事をしたい?」という別の設問の回答が見えかけたところで、授業終了のチャイムが鳴りました。

7月の期末考査後の続きの授業では、どんな海外赴任プランが誕生するでしょう。たのしみです。

みらいクリエイト科1年生の探究学習講座である「みらい探究Ⅰ」では、1年間を通して探究学習の土台となる興味関心を広げることと、興味を持ったことについて探究することができる基礎的な力である情報活用能力を習得することを目標に、探究・広報部と学校図書館を中心としたカリキュラムに挑戦しています。4~5月は「自由すぎる研究EXPO」など、全国の中高生が実際に取り組んできた研究活動のレポートや、日本ファクトチェック・センターによる講習動画なども教材として「考える習慣づくり」に取り組み、毎時間にその内容のふりかえりと自己分析を重ねてきました。

何ごとかを考えるには、その材料となる「情報」が必要です。情報はどこで手に入るでしょう。インターネット? それもあるけど、ひとつの情報だけで判断できることは多くありません。比較し、分析するためには、様々な角度からの多くの情報が必要です。それは、どこにあるでしょうか。そう、それは図書館にあります!

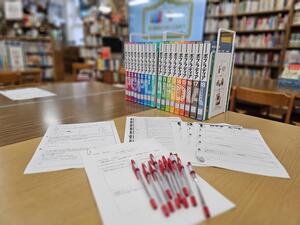

1学期の中間考査の前には、何ごとかを調べるにもまず基本となる、目的別の調べるツールの種類について学習し、その代表的な手段のひとつである「百科事典」をひく授業を行いました。

ちなみにみなさん、百科事典の読み解き方を、知っていますか? 「そんなのだれでもわかるでしょ・・・・・・」と思ったら大間違い。背・爪・柱といった、百科事典で調べるときに見るべきポイントや、小さな「っ」や「ー」などの伸ばす音をどう扱うか、索引や項目中の記号の意味など、事典を引くにもその仕組みを知っているのといないのとでは、調べた結果が大違いなのです。

授業では、最初に学校司書からポプラ社の提供する教材を使って『総合百科事典ポプラディア』の特徴と使い方を説明し、その後、教員2人を含む10人が2班に分かれて、15分で全64問の問題をどれだけ早く正確に調べることができるのかを競いました。全員が一心不乱に百科事典のページを繰り、最も多く回答した生徒は12問を正解し、勝利したチームの合計正答数は56問でした。勝利チームにはカントリーマアムのプレゼントが約束され、約束はしていませんでしたが敗れたチームにも残念賞としてカントリーマアムが進呈されました。

授業後のふりかえりでは、全員が「楽しかった」と回答し、その理由を「たくさん調べることができた」「知らないことをいっぱい知ることができた」「めっちゃ集中して調べれたから」と回答しており、それまでのみらい探究Ⅰの授業のなかで最も満足度が高い授業となりました。

高校生は、勉強はたいへんで、嫌いだと思っている人もいるでしょう。でも、その「たいへん」を越えた先に得るものは、簡単にわかってしまって得るものよりもずっと大きなものがあるでしょう。知らないことを知るって、ほんとうはこんなに楽しいんです! 「みらい探究Ⅰ」では、勉強が楽しくなる、「知らないことを知る」様々な方法を、今後の授業でも学んでいきます。

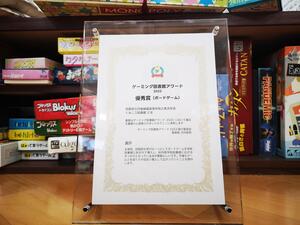

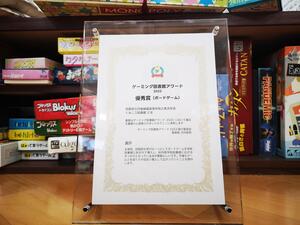

「図書館でゲームをしよう!」というキャンペーンは、2008年にアメリカ図書館協会によって提唱されたのが、広く知られるところでは世界で初とみられています。久美浜学舎では前身の久美浜高校時代の2017年から、ボードゲームによるカウンセリングを実施していたスクール・カウンセラーの助言もいただきつつ様々な教育活動のなかでのボードゲームの有効活用を模索してきたことが評価され、2023年には第1回「ゲーミング図書館アワード」ボードゲーム部門にて優秀賞を受賞しました。

- 様々な人が集まりやすい図書館という「場」ならではのコミュニケーションの促進

- ゲームの背景にある世界観を、本で深掘りしようと促す、読書への入口として

2024年現在、約40種類のボードゲームを学校図書館に備え、授業で、学校行事で、昼休みや放課後のディスカッションで、と、様々に活用されています。

昨年度の人気ゲームは、カタカナを使わずにカタカナ語を説明するコミュニケーション・ゲーム「カタカナーシ」でした。国語科の授業やホームルームでも活用され、その楽しい学びを知った生徒達が放課後に他のクラスの友人を誘って、いっしょにゲームをしにきたこともありました。

今年度この4・5月では、みらい探究Ⅰや保健体育の授業で「クイズいいセン行きまSHOW」シリーズが活用されたほか、「ゼッタイギオンカン」「はあって言うゲーム」のようなコミュニケーションゲームは依然として人気があり、囲碁や将棋など昔ながらのゲームを教え合う姿にも心温まります。

さらに今年は「ドクター・エウレカ」「スティッキー」「アルティメット・カウントゲーム」などの集中力を必要とするゲームも好まれていて、「図書放送委員会でボードゲーム企画をしたい!」「文化祭のクラス企画の待ち時間に、ボードゲームを使ってアイスブレイクしたい!」という相談もちらほら。嬉しいですね。

しかし、みんなの「○○したい!」をサポートするボードゲームも、多くはひとりではできません。もし興味がある人は、この機会に勇気を出して、友だちやクラスメートを誘って学校図書館に足を運んでみてください。

また、ボードゲームを探究活動や校外での発表に活用したり、新しいゲームを考案したり・・・・・・といった活動も、応援しています。そのような際に注意することのひとつに、著作権保護法があります。ボードゲームの著作権については、大学教員らでつくる有志団体「図書館とゲーム部」がまとめたこちらも参照してください。⇒ ボードゲーム企画の著作権