12月5日、三重県の皇学館大学の講座「情報サービス論」にお招きいただき、『みらい探索Ⅰ』の授業などで久美浜学舎の皆さんにも紹介しているような、Web情報の活用やWikipediaなどアクセスしやすいインターネット情報のファクトチェック、地域との関わりながらの探究活動について、さらに深堀りした講義をしてきました。

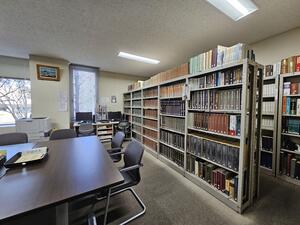

(学生も卒業論文の執筆に活用できる国文学科研究室)

聴講した大学生たちには大好評で、たくさんの感想をいただいたので、一部をここに紹介します。

「紙の本を読まない=読書離れ」ではないというところが印象に残った。確かに、最近は電子書籍が発展しているし、児童が紙の本に触れる機会が減ることはおかしいことでは無いのかもしれないと感じた。

問題なのは、インターネットで見た浅い知識だけで学んだと思ってしまうことで、図書館などで文献資料から調べることはやはり重要なのだと改めて思った。伊達さんのお話にあった、児童の身近な題材をテーマにして図書館で調べさせるという取り組みを聞いて、児童の目線に立って考えることが何よりも重要なのだと学んだ。

ウィキペディアは、意識的ではないですがよく利用していて、便利で誰でも編集できる身近なものだというイメージがありました。日本では世界で13番目にウィキペディアの記事が多いということや、出典は合っていても解釈を誤った記事があることもあるということに驚きました。また、1日で内容が急に変わることもあるため、情報を探す際は注意が必要だということが分かりました。主に、出典をたくさん探したい時に利用したいと思います。

確かに最近では、何か調べるってなったときに本で調べようとはあまりならないし、自分でも歳をとるにつれて、読書をしなくなったなと思いました。はっと気づいたのは最近の子たちは本で調べましょうとなってもどう調べたら良いかもわからないと聞き、少し驚きました。各年代で少しずつ読書習慣が無くなっていったのは違いがあるのだなと思いました。

さっと調べられるインターネットなどとは違い、本で調べるには手間がかかるため、たしかに興味が湧いたり、必要に迫られないと本で調べる意欲はわかないと思います。Wikipediaの使い方として、出典をみてそれを本で調べるというのはわかりやすいし、調べたいことが書いてある本に辿りつきやすいなと思いました。そのような活用方法は知らなかったし、いいなと思いました。

最初に「インターネットやその中でもウィキペディアを見るだけで満足してしまう・調べた気分でいてしまう」と言われたことにとても共感しました。何かを知りたかったり課題が出てきたり、ふとしたときに私は頭の中に浮かんだキーワードを検索し、少しでも関心があることについて調べます。

高校生の頃の調べ学習ではインターネットをとても重宝していました。大学生になり、先生からウィキペディアからの引用についての指示を受けたとき、「なぜだろう」という疑問が強くありました。担当の先生からウィキペディアの参考文献を見るように言われたとき、あまり考えずに先生の言ったとおりにウィキペディアではなく参考文献をつかい調べていました。実際に、編纂に携わっていることを聴いたり実際に編集・訂正したところを見させていただいたり活動内容を聴いて感動しました。正しい情報の使い方をして、実際に紙の本で調べるような、電子媒体・紙媒体のどちらも共存できるような学習環境になっていくことが必要だと個人的に思いました。

ネットで検索した情報をそのまま信じてレポートに書いてしまう問題の話が興味深かったです。私自身も高校生の頃、調べ学習の時間で本を探したり本の中から情報を探すのに苦労した記憶があるので、そういった知識はネット社会が発達した今だからこそ必要になってくるのだな、と感じました。

学校図書館は『みらい探究』の授業のみならず、ふだんの授業にも「プラスアルファ」の学びを提供しています。でも、その学びを受け取り、自分自身の将来のためにちゃんと活用することができるかどうかは、みなさん次第です。

高校生活は3年間という短い期間です。でも、この短い間に学校図書館を充分に活用することができたら、その後の人生設計には多くの選択肢が広がることはまちがいありません! 図書館を積極的に利用して、たくさんの知識やスキルを獲得してください。学校図書館はいつでも皆さんのために役立つ情報や体験機会を提供する準備をしてお待ちしています。

この図書館を、皆さんの学びを引き出す「ベストフレンド」にしてみませんか?

以下は、皇學館大學の研究室や図書館の様子です。卒業論文執筆のための研究室の開放や、多様な学習スペースや、学生の取り組みをアウトプットする舞台まで、このようにハードもソフトも充実したワンランク上の学習環境に飛び込めるかどうかも、この3年間のあなた次第!