9月19日(金)に、5年国語科『たずねびと』で、三和創造学習地域講師の吉田先生に特別授業をお世話になりました。

『たずねびと』は、現行学習指導要領で追加された教材で、現代を生きる主人公が戦争について学び、過去と現在をつなげて平和について考える物語文です。

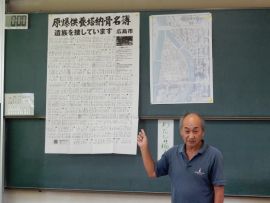

主人公の「楠木アヤ」は、駅に貼られた「探しています」と書かれたポスターに、「楠綾」という名前を見つけます。そのポスターは、原子爆弾で亡くなった人々を「探している」ものだということを知ります。

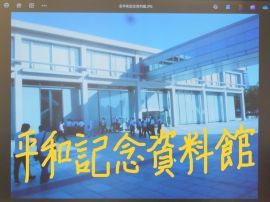

アヤは、広島平和記念資料館を訪れ、原爆に関する展示物(焼け焦げた弁当箱、階段に残された人影の跡など)に衝撃を受けます。そして、様々な人との出会いを通して、原爆で亡くなった人々を「探している」人の存在や、戦争を深く理解していきます。

過去の出来事を主人公がどのように知り、考え、深めるのか、その変化を捉えることが教材の重要なテーマとなっています。広島訪問を通して、主人公アヤは、過去の出来事を実態を伴って理解し、それを「忘れず、記憶に留めておくこと」の大切さを感じていきます。

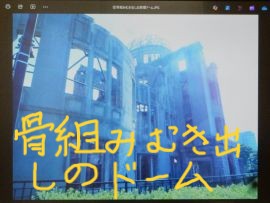

吉田先生は、アヤがたどった広島を「アヤがたどった時間帯に合わせて」 撮った写真を見せてくださいました。

さらに、爆心地付近で採取された「原爆瓦」を見せてくださいました。瓦の一部には、原爆の熱線により沸騰した跡が残されていました。吉田先生は、「瓦をも溶かす熱線を人間が浴びたらどうなるか、想像力をもつことが大切だ。」と仰いました。

先ほどの写真も、わざわざアヤが歩んだ時間帯に合わせたことで、「アヤが夕陽に照らされた相生橋で何を思ったのか?」など、アヤと自分を重ねて、その心情を想像することができるのです。

「原爆を開発した人は、被害の様子を知ってどう思ったのですか?」と質問した児童がいました。広島と長崎に投下されたたった2発の原爆で、昭和20(1945)年の12月末までに、20万人を超える人が亡くなりました。質問をした児童は、それほどの威力を有する兵器を開発した人たちは、その被害を知って、きっと後悔したのだろうと「想像」したのでした。

児童の質問に、吉田先生は、「原爆開発に関わった人たちの話は、今語り尽くせるものではないから、興味のある人は、自分で調べてみてほしい。」と答えられました。気付けば、授業時間を20分超過していました。様々な立場の人たちが関わった原爆開発について、これ以上深い話ができないのは、無理のないことでした。

児童と吉田先生のやり取りを聞いていて、アルベルト・アインシュタイン(1879~1955年、ドイツの理論物理学者、1921年ノーベル物理学賞受賞)のエピソードが頭に浮かびました。アインシュタインの業績に、E=mc²という方程式の発見があります。「エネルギーと質量は、交換可能である」という意味で、原爆開発の土台となった方程式でした。昭和14(1939)年8月に、アインシュタインは、ナチス・ドイツが原爆を開発することへの懸念から、アメリカのフランクリン・デラノ・ルーズベルト大統領に原爆開発の重要性を説く手紙を送りました。これが、原爆開発計画のきっかけの一つとなりました。後に彼は、自らの理論や行動が広島・長崎の惨状につながったことに大いに苦しんだといいます。そして、全世界で核兵器を禁止するようにと激しく主張するようになったのでした。

今回の授業を経て、想像力をもって学ぶことの大切さがよく分かりました。吉田先生、ありがとうございました。