9月3日(水)に、大きな地震を想定した、全市一斉防災訓練を行いました。

大正12(1923)年9月1日、関東大震災が発生し、東京や神奈川を中心に、死者・行方不明者が10万5,000人を超え、甚大な被害をもたらしました。また、昭和34(1959)年9月26日に伊勢湾台風(台風15号)が上陸し、紀伊半島から東海地方を中心に、死者・行方不明者5,000人を超える甚大な被害をもたらしました。これらの出来事を背景に、昭和35(1960)年から9月1日が「防災の日」と定められ、全国各地で防災訓練が行われるようになりました。

福知山市でも、毎年この時期に、市立幼・こども・小・中学校(園)において、「統一的に防災訓練を実施することにより緊急事態における防災体制の確立及び、防災意識の高揚を図る。」という目的で全市一斉防災訓練を行っています。8月31日(日)には、福知山市地域防災訓練が行われ、三和町においては、災害時ケアプランを作成している要支援者の避難訓練が行われました。

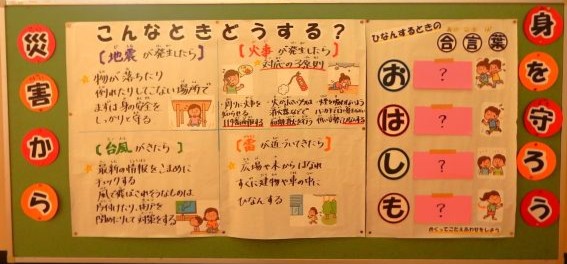

三和学園では、3日(水)の訓練に先立ち、管理棟の廊下に災害時での行動についての掲示を行ったり、各学級で事前指導を行ったりしました。訓練の予告や避難経路、集合等注意事項を確認するとともに、地震による災害の恐ろしさを知らせ、地震時の行動について指導しました。

掲示物にある「お・は・し・も」の合言葉は、何を表すかご存じですか?「お・は・し・も」とは、「押さない」「走らない」「喋らない」「戻らない」のことで、どの災害時でも大切にしてほしいこととして指導しています。

当日9:00、緊急地震速報を放送で流して屋内での避難を促すと、児童生徒は、頭を守るために机の下に入るとともに、大きな揺れに備えて机の脚をしっかりと握りました。その2分後に、グラウンドへの避難を指示しました。児童生徒は、座布団などで頭を守りながら、静かに落ち着いて移動しました。グラウンドに着いてからは小走りで素早く集合し、避難を完了することができました。

校長からは、「①深呼吸をして落ち着く」「②お・は・し・も」「③まずは安全な場所まで避難をする」という話をしました。地震の大きな揺れは、大人でもパニックに陥ったりすることがあります。机の下に避難している時間に深呼吸をして落ち着くようにしてほしいと伝えました。また、大きな地震により乗り物酔いのような症状が出ることがありますが、たとえ気持ちが悪くなろうとも、「まずは安全な場所まで避難をする」ようにと話しました。

訓練は、これで終わりではありません。「話をしっかり聞けたか。」「誘導連絡をよく聞き終わってから避難することができたか。」「避難時の注意事項を守れたか。」「先生の指示に従い、行動できたか。」「真剣な態度で訓練ができたか。」という点について、各学級で振り返りを行いました。緊急地震速報の音にドキッとしたという感想が聞かれました。寮生だった学生時代に地震に見舞われ、寮のみんなで協力しながら生活したという担任の体験を聞く学級もありました。皆、真剣に担任の話を聞いたり、ワークシートに書き込んでいました。最後まですばらしい態度で訓練を終えることができました。本当の災害に遭った時にも、自分の身を守ること、次に何をしなければならないかを考えて、落ち着いて行動できるようにしてほしいです。