7月4日(金)に、3年生が三和創造学習の一環で、いつもお世話になっている友渕のぶどう農園でつぶぞろえ体験をさせていただくとともに、土井牧場の牛舎見学、高杉春日神社で牛と人々の生活との関係についてお話を聞きました。今回の目標は、「①三和の特産品の三和ぶどうがどのように大きくなるのか、商品にするまでにどれだけの手間をかけて育てておられるのかを実際に体験して学ぶ。/②三和で育てられている牛の見学に行くとともに、牛がどのように扱われてきたかという歴史を知る。」というものです。

ぶどうの栽培には、一つの実を大きくするために、適度に間引いてつぶとつぶの間を調節する「つぶぞろえ」という重要な作業があります。その重要な作業を体験させていただきました。まずは、長袖・長ズボン・長靴に着替え、はさみを手に農園へ。

次に、吉見様と本学園職員の手本から、どれくらいの間隔に間引くのかを知るところから始めました。

いよいよ3年生によるつぶぞろえのスタートです。子どもたちは、どれを間引いたらよいのかをペアで話し合いながら、はさみを動かしていきました。時には服の中にぶどうのつぶが落ちてくることがありましたが、暑い中、時間一杯作業をがんばりました。ちなみに吉見さんは、この時期の約1か月間、毎朝6時からつぶぞろえをされているとのことです。

子どもたちからの質問に答えていただきました。その一部を紹介します。

Q1「つぶぞろえで大変なことは、何ですか?」→A1「首や肩が痛くなること。」

Q2「動物が入らないように、何をされていますか?」→A2「電気柵をしているが、アライグマは、穴を掘って電気柵を避けて侵入する。」

Q3「暑い日が多いですが、水やりなどはしますか?」→A3「今年は、雨が少ないから、点滴チューブを使って水やりをしている。」

Q4「ぶどうの種類は、何ですか?」→A4「マスカットベリーA。」

Q5「どの時間に作業をされていますか?」→A5「朝6時から11時くらい。暑さを避けるためにはこの時間帯でないと体がもたない。」

Q6「つぶぞろえは、何回ぐらいされますか?」→A6「基本、1房に対して1回。しかし、期間の初めの方につぶぞろえを行ったぶどうは、つぶが育ってくるので2回目を行うことがある。」

昨年度の3年生は雨、今年度の3年生は猛暑でのつぶぞろえ体験でした。どんな天気であっても、ぶどうは待ってくれません。自分たちの体験と吉見さんの話を結び付けて、ぶどう作りの苦労や努力をまた一つ学ぶことができました。

吉見さんの農園を後にし、土井様の牧場へ移動し、牛舎の見学をお世話になりました。数日前に子牛が産まれたばかりの母牛がいるということでした。出産後の牛は、大変気が立っているということで、母牛を刺激しないよう音や声を出さないよう気を付けながら、柵越しに離れた所から見学させていただきました。母牛と子牛は、牛舎の奥の方にいました。

先月生まれたという別の子牛が近付いてきて、盛大におしっこをした後、水を飲み始めました。生後1か月ですでに体重が40kgあると聞いて驚く子どもたちでした。

親牛も見せていただきました。親牛は、体重約400kgということで、迫力がありました。

牛だけではなく、鶏も飼われているという話をされました。「疲れている人もいると思うので、見たい人だけついてきて。見たい人?」と土井さんが尋ねると、全員が手を挙げました。

鶏は、2羽ずつ二つの鳥舎で飼われていました。鶏を見たことがない子どもたちがほとんどで、雄鶏の大きなとさかや体つきに驚いていました。見知らぬ人間が自分たちのテリトリーに現れたことで、1羽の鶏がけたたましい警戒の鳴き声を上げました。すると、それに呼応するように、全ての鶏が大声で繰り返し鳴き始め、子どもたちはびっくりしていました。土井さん曰く、夜に動物が侵入してきても同様のことが起こるのだそうです。

見学後は、友渕会館に移動し、子どもたちの質問に答えていただきました。その一部を紹介します。

Q1「生まれた牛の赤ちゃんは、どのくらいの大きさですか?」→A1「オス、メスとも30kgぐらい。」

Q2「どのような種類の牛を育てられていますか?」→A2「黒毛和牛。」

Q3「牛の赤ちゃんは、1年間に何頭くらい生まれますか?」→A3「1頭の母牛から1頭。」 ※黒毛和種の妊娠期間は、約285日。

Q4「牛のご飯は、どれくらいですか?」→A4「体重の10%の重さの草を食べる。体重500kgだと、50kg食べることになる。」

Q5「牛は、何を食べていますか?」→A5「草がほとんど。肉牛は、麦やとうもろこし、大豆などの穀物を食べさせ、体重を増やす。」

Q6「肉牛と乳牛は、何が違いますか?」→A6「肉牛は黒毛和種、乳牛はホルスタイン種と、種類が違う。黒毛和牛は茶色や黒で、ホルスタインは白地に黒のぶちがある。」

最後に高杉春日神社へ移動し、清水様のお話を聞きました。高杉春日大社の境内社に天王神社があります。これは、高杉の山中にあった社を平成30(2018)年7月に移転されたそうです。

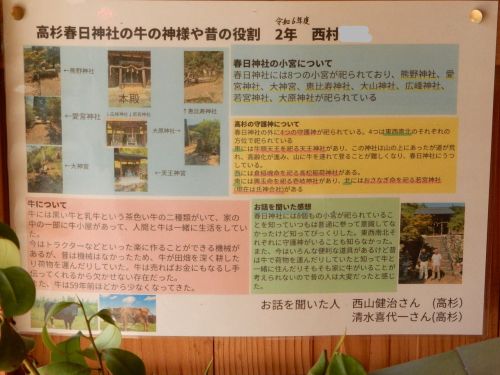

「前の社は、あの山にあったのだ」と教えていただきました。山中にお参りに行くのは、少し大変だと思いました。移転された社には、令和6(2024)年度の三和創造学習で、当時8年の西村さんが調べ、まとめたものが貼られています。当社を訪れた際は、是非ご覧ください。

昔の農業において牛がいかに大切な存在であったかも教えていただきました。かつては、どこの家でも牛を飼っていたこと、家の中で牛と暮らしていた家があったことや今でもその遺構が残っている家があること、7月14日には夏祭りがあって牛を引いて山の神社にお参りに行ったことなど、数々の興味深いエピソードに驚かされました。牛を引いて登った参道の場所も教えていただきました。

最後に、前回の校外学習で薬師堂見学や友渕川散策などでお世話になったお礼の手紙を清水さんにお渡ししました。(前回の校外学習についての詳細は、「3年生、三和創造学習で友渕・高杉地区へ出かけました | 福知山市立三和小学校・三和中学校(三和学園)」をご覧ください。ぶどうのジベレリン処理体験についても載せています。)

今回も多くの地域の皆様にお世話になりました。本当にありがとうございました。