12月16日(月)に、6年生が校外学習に出かけました。今回の学習の目標は、「福知山の発展に尽くした明智光秀の功績や歴史の様子を知り、地域に住む一人として、地域を大切にする気持ちを育む。」です。訪問先は、福知山城、蛇ヶ端御藪(明智藪)、ヨシヤカメラ、御霊神社、平和公園でした。

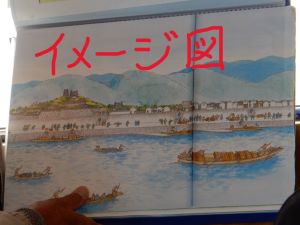

まず、福知山城へ行きました。戦国時代、明智光秀が丹波平定を果たしてから取り組んだ治水事業は、福知山の人々にとってとても大きな出来事でした。光秀は、「暴れ川」由良川の洪水を防ぐために、大堤防を築いて川の流れを変えました。それが蛇ヶ端御藪です。その大事業の跡を福知山城の天守閣から一望でき、とてもよく分かりました。こうして上から確認してから、徒歩で現地へ向かいました。

藪の中には、竹をはじめ、様々な木々が生い茂っていました。今でも福知山の市街を守ってくれているのだと思うと、光秀の偉業を強く感じました。

丹波と京を結ぶ要衝である福知山は、由良川を利用した水運で栄えました。京街道から福知山へ入る南の玄関は、京口門という門が築かれ、24時間体制で警備されていました。門の西側には、門番所が置かれていました。京口門は、洪水の度に濁流が押し寄せることから、川の監視所も兼ねていたということです。

次に、音無瀬橋の袂にあるヨシヤカメラを訪ねました。ここでは、由良川の氾濫の記録を残されています。水没した広小路通りなど、たくさんの貴重な写真とともに、説明を聞かせていただきました。ありがとうございました。

明智光秀が祀られている御霊神社へ向かいました。途中、広小路通りの福知山商工会議所前の榎神社という小さな社を見ました。これが、これから向かう御霊神社の前身を示すものだということで、驚きました。旧御霊神社には大きな榎があり、江戸時代の飢饉の際に、その葉を食べて飢えをしのいだこともあったそうです。

いよいよ御霊神社に着きました。なぜ「御霊神社」と呼ぶのかというと、明智光秀を祀ったことに由来しています。光秀には、主君織田信長を倒したことから逆臣のイメージがあります。しかし、由良川の氾濫を防ぐ堤防を築き、城下町建設に当たり地子銭(土地税・住宅税に相当)を免除するなどの善政を行いました。朽木植昌が福知山城主だった宝永元(1704)年、植昌は、光秀の御霊を榎神社に合祀しました。光秀の御霊を祀ることから「御霊神社」と呼ばれるようになったということです。広小路の拡張に伴い、大正7(1918)年、現在の地に移設されました。

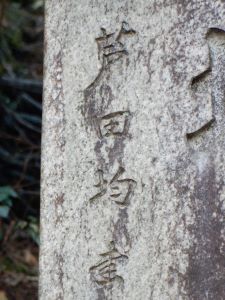

本殿北脇には恵比須神社あり、御神体は、光秀の筆による「和久左衛門太夫長利追及下知状」(福知山市指定有形文化財)です。現在、恵比寿神社には、全部で5柱が祀られています。中でもユニークなのが、大正4(1915)年に京都太秦の「蚕ノ社」と呼ばれる木嶋坐天照御魂神社より養蚕大神を迎えて合祀していることです。恵比寿神社の脇には、「蚕乃社」と彫られた石柱が建てられていて、当地方で養蚕がいかに大切にされてきたかがうかがえます。

恵比寿神社の北側には、堤防神社があります。治水事業の進展と堤防の愛護と感謝、そのよりどころとして昭和59(1984)年に建立されました。堤防が御神体となっている神社は、全国でも非常に珍しいとのことです。洪水との縁が深い福知山ならではの神社です。

最後に、福知山市堀の平和公園に行きました。アジア・太平洋戦争中は、陸軍墓地と呼ばれていました。陸軍墓地は、日露戦争後の明治40(1907)年前後にできたようです。ここには、日清・日露戦争の戦没者の供養塔が並んでいます。中には、捕虜として福知山に連れてこられ、亡くなったロシア兵の供養塔もありました。そこにはキリル文字が刻まれていて、捕虜に対して丁重な取り扱いをしていたことが分かります。福知山全体には、当時1100人の捕虜が4か所に分かれて収容されていましたが、市民に敵対意識は薄く、どちらかと言うと歓迎の態度であったとのことです。6年の子どもたちは、まじまじと供養塔を見て、触っていました。

供養塔の更に上には、昭和33(1958)年に建てられた、アジア・太平洋戦争の戦没者の忠霊塔がありました。約1万8558人の戦没者が祀られているという話から、戦局の激しさをうかがい知ることができました。この忠霊塔には、福知山出身の元内閣総理大臣・芦田均が書いた「忠霊塔」の文字が、その名前とともに刻まれていました。

1月には、芦田均について詳しく学ぶ予定です。

今日も大変勉強になりました。吉田地域講師、ヨシヤカメラ店長様、ありがとうございました。