少し前の話になりますが、11月8日(金)に、大阪科学技術センターにある関西原子力懇談会の大神常任理事・事務局長と中村課長をお迎えし、9年理科で放射線を見る授業をお世話になりました。

目には見えない放射線を見るための装置があります。「霧箱」と呼ばれる箱です。この箱の中にアルコールを入れると、蒸発して箱の中を漂います。箱の底をドライアイスで冷やすと、アルコールの蒸気は冷え、液体に戻ろうとします。この時、目には見えませんが、温度が下がっても液体にならずに漂っている蒸気があります。蒸気が漂っている状態を「過飽和状態」と言います。アルコール蒸気が過飽和になった状態を利用し、放射線が空気を電離して作ったイオンを凝結核として、放射線が通った後を飛行機雲のように目で見えるようにするのが霧箱です。

霧箱は、明治30(1897)年にイギリスの気象学者・物理学者チャールズ・トムソン・リーズ・ウィルソンが発明しました。ウィルソンは、霧箱の研究により、昭和2(1927)年にノーベル物理学賞を受賞しています。

9年生は、まず霧箱を組み立てるところから始めました。

①スポイトを使って、容器の内側のスポンジにしっかりとアルコールを染み込ませます。

②食品用ラップフィルムで容器に蓋をします。この時、しわにならないようにピンと張ります。

③容器をドライアイスの上に置いて、中のアルコールが冷え、過飽和状態になるまで待ちます。

放射線は、何でも通り抜けるので、ラップフィルムで蓋をした容器の中にも飛んできます。放射線によって弾き飛ばされた電子イオンが中心(凝結核)となって、その周りにアルコール蒸気が集まって飛行機雲のような水滴(又は氷の粒)ができます。それが筋(放射線の飛跡)となって目に見えるのです。

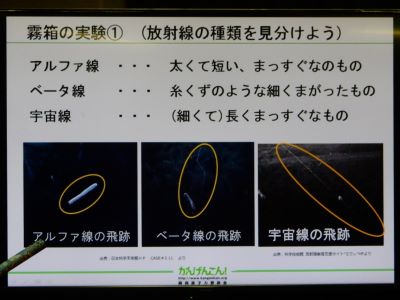

放射線の飛跡を見るために、部屋の電気を消し、懐中電灯で霧箱の横から照らします。アルファ線、ベータ線、宇宙線という自然放射線が見えるはずなので、その飛跡を観察します。飛跡は、流れ星のように一瞬しか見ることができないので、注意深く観察しました。すると…。

見えたのは、太くて短くまっすぐなアルファ線か、糸くずのように細く曲がったベータ線だったのではないでしょうか?細くて長くまっすぐな宇宙線は、どのグループでも確認できませんでした。残念…。

この時点で、正直、「放射線が見えた!」という満足度は、余り高くありませんでした。それを見透かしたかのように、講師から、「もっと見てみたいですよね。」という投げかけがありました。頷く生徒たち。では、どうすればよく見えるようになるのでしょう?

答えは、「霧箱の中に放射性物質を入れる。」でした。あらかじめ各グループに用意されていた、注射器に入ったラドンガスを注入しました。

そして、先ほどと同じように観察しました。すると…。

見えました!ウニョウニョ見えました!みんなの満足度も急上昇でした。

今回の学習のまとめは、以下のとおりです。

①放射線は、種類によって飛ぶ距離が異なる。(種類によってエネルギー量が異なる。)

②放射線は、時間ととともに減衰していく。(いつまでも放射線を出さない。)

③放射線を浴び過ぎると身体への影響があるので、厳重に管理をしながら使う必要がある。

③放射線の性質(透過、反応、放射線の減衰)を使って、生活の中で活用している。(X線撮影、放射線治療、放射性炭素年代測定法など。)

関西原子力懇談会の大神様、中村様、貴重な体験をさせていただき、ありがとうございました。