10月8日(火)の当コーナーにて、「芸術の秋」の由来についての記事を載せました。(未読の方は、ぜひお読みください。)今回は、「読書の秋」についてです。

中国の唐時代(618~907年)の詩人、韓愈(768~824年)が、息子の符に宛てた「符読書城南」(符 書を城南に読む)という詩があります。「時秋積雨霽 新涼入郊墟 燈火稍可親 簡編可卷舒」(時秋にして積雨霽れ、新涼郊墟に入る。燈火稍く親しむ可く、簡編卷舒す可し。)で、日本語訳にすると、「秋になり長雨が上がり、涼しさが丘陵に入ってきた。夜の明かりがようやく親しめるようになったので、書物を広げて読むがよい。」というものです。「学問を修めるには読書が一番!そして、今が読書にふさわしい秋だ。さあ息子よ、読書をしなさい!」という思いが込められているのだとか。ちなみにこの時、韓愈49歳、符18歳だったとのことです。

詩の一節「燈火稍く親しむ可く」から、秋が読書にふさわしい季節として、「秋燈」や「燈火親しむ」といった表現が使われるようになり、これが「読書の秋」の由来となっているそうです。

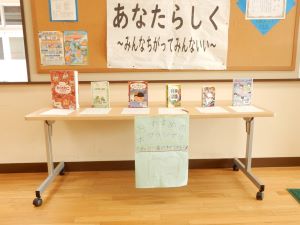

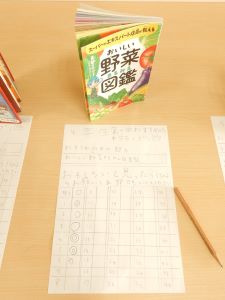

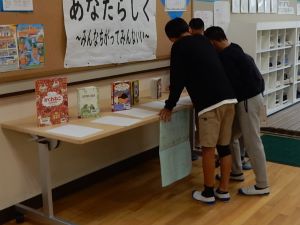

さて、読書の秋ということで、10月28日(月)の1~6年下校の会にて、文化委員会から「おすすめの本グランプリ」の告知がありました。この取組は、文化委員が選んだお薦めの本を児童生徒玄関に置き、それを読んで面白ければ、又は面白そうだったら、用紙に○を付けるというものです。29日(火)には、早速用紙に○が付けられていました。

今回の取組をきっかけに本に興味をもち、秋の夜長と言わずどの季節でも、どんどん本を読んで心を豊かにしてほしいです。