7月4日(木)に、綾部市にあるグンゼ博物苑の方に来ていただき、グンゼの取組を紹介いただくとともに、季節に合った生地の選び方などについて、体験を交えて学びました。

明治時代、小学校教員であった波多野鶴吉(後のグンゼ創業者)は、養蚕農家の子どもが家業の手伝いで疲れた姿を目にします。また、当時の京都府の繭と生糸は、日本一品質が悪いと言われていました。そこで波多野は、綾部市の繭や生糸を日本一にしようと努めました。その後、綾部市で作られた繭やグンゼの生糸がたくさん売れるようになり、会社も町も大きくなっていったということです。

今のグンゼは、肌着や靴下だけでなく、お菓子やペットボトルなどのプラスチック・フィルム、人工皮膚や人工血管などを作っているとのことで、子どもたちから驚きの声が上がっていました。

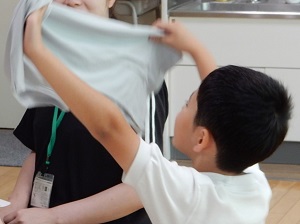

肌着の機能を体験する学習では、左右いずれかの手に肌着の素材を被せ、さらに両手にビニル袋を被せました。そうして手に汗を握る感触が、左右でどう違うかを体感しました。素手の方はじっとりと汗ばんできたのに対し、肌着を被せた手は、さらさらしていました。

次に、バインダーに挟んだ肌着と洋服の生地に霧吹きで水をかけて、裏側にどれだけ水が染みているかを比較しました。肌着は、裏側に染み込む水の量が格段に少なかったです。子どもたちは、進化した肌着の機能を体験から学ぶことができ、またまた驚いていました。

また、夏には夏の、冬には冬の肌着があり、それぞれの季節を快適に過ごせるよう工夫して作られていることを知りました。

素材の長所や短所を知り、季節に合った服を選ぶことの大切さを学ぶことができました。養蚕業の学習から、発展的な学びにつなげることができました。

お世話になった皆様、ありがとうございました。