教育内容

インターネット上の誹謗中傷に関する相談窓口のご案内です。詳しくは添付のpdfファイルのリンク先を御覧ください。

インターネット上の違法・有害情報に対し適切な対応を促進する目的で、関係者等からの相談を受け付け、対応に関するアドバイスや関連の情報提供等を行う相談窓口です。詳しくは添付のpdfファイルのリンク先を御覧ください。

12月10日(金)

本校のUJI学の取り組みのひとつとして本校生徒を対象に「宇治フィールドワーク」を行いました。この日は幸いにも暖かく、天候も良好。とても過ごしやすい日でした。

世界文化遺産のひとつ「平等院鳳凰堂」、「宇治上神社」、そして重要文化財の「宇治神社」を順に拝観、さらに「宇治川 先陣の碑」にも足を運びました。生徒たちは、本校教員による各所の文化や歴史のレクチャーを聞きながら自分たちが通う地域への関心を深めていました。また施設では、お店の方から御指導をいただきながら、宇治でとれたと茶の葉を自分で石臼を引き、引き立ての抹茶を使って茶をたてる抹茶体験をしました。引き立ての抹茶と市販品との飲み比べもしました。新鮮な体験をして参加生徒は満足そうな顔をしていました。

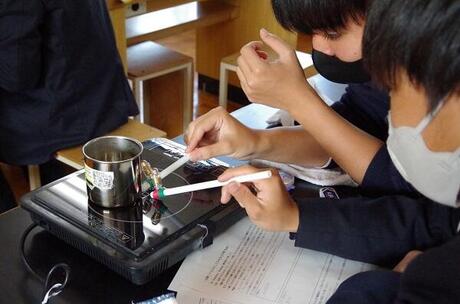

半年の調査の結果をまとめ、班別ポスター発表を行いました。

調査を結果中で新たな気づきもありましたし、発表の準備をする中で他者に

どのように伝えるかについても考えることができました。さらに、発表を行い、

質疑応答を繰り返す中で、新たな問題点の発見や自分の考えの整理することが

できました。

莵道高校の学校林は、たくさんの野生の動物と植物がみられますが、人里近く、

人間の影響を大きく受けていることが分かりました。

今季発表した内容の一部は、リニューアルし、研究会や学会で発表する予定です。

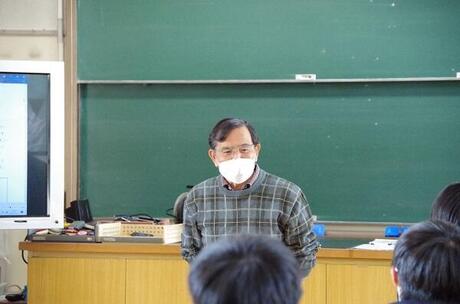

11月11日(金)、14日(月)、18日(金)に、2年生理数クラスの物理選択者対象に、京都教育大学名誉教授の沖花彰先生にお越しいただき「分解してものの仕組みを知る学習」というテーマで出前授業をしていただきました。

IH調理器を使って電気や磁気に関する様々な実験を行い、その結果からIH調理器の仕組みを予想していきます。

最後は、IH調理器を実際に分解してその仕組みを確認しました。

身近にあるIH調理器を使った今回の実験を通して、生徒たちは物理により親しみを感じることができ、貴重な学びを経験することができました。

10月15日(土)京都府立宇治公園(中の島)にて宇治田楽まつりが開催され、本校より1年生22名が参加しました。全員が初心者で不安もりましたが、7月から宇治田楽まつり実行委員会の方々より熱心に御指導いただいたおかげで、伝統のある舞台で無事に披露することができました。生徒達も最高の思い出になったと思います。これまでご多用の中、手厚くご指導いただきました宇治田楽まつり実行委員会の皆様に感謝申し上げます。

ありがとうございました。

体育館でグローバルネットワーク京都交流会ポスターセッションの学年代表選考会を11月24日(木)に行いました。

1年の総合的な探究の時間の授業では、持続可能な社会を実現するために行動し、社会に貢献できる人物となることを目指して、グループワーク等を通して探究活動に取り組んでいます。今回は、国連が定めた達成すべき17の持続可能な開発目標(SDGs)から各チームが1つ選び、現状や課題の把握、問題解決のための方法をグループで研究し、プレゼンテーションを行いました。各クラスの代表が体育館でプレゼンテーションを行い、学年全員で投票し、学校代表2チームを決めました。

選ばれた2チームはさらに研究を深め、令和5年2月に実施されるグローバルネットワーク京都交流会ポスターセッションに莵道高校代表として参加します。

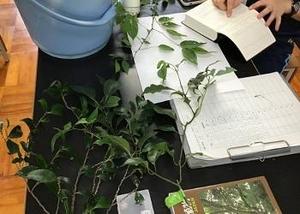

今年5月から始めた、2年理数系生物選択者による学校林調査も、森林に入っての調査は10月で

終わりです。森林調査最終回には、国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所関西支所

の中尾 勝洋氏に御来校いただき、植生や種の同定、今後のまとめ方について教えていただきました。

今後、半年間の調査結果をまとめ、学校林の生態について考えていきます。

継続して学校林の調査を行っています。

・毎木調査班:どんな樹木が学校林にあるかを調べています。学校林内の一角の樹木すべてに印をつけ、webアプリを使いなら樹木の同定を行っています。

・シカによる食害調査班:学校林の一カ所をネットで囲み、シカが入れないようにしました。そのネット内の植物が、周りと比べて、どれくらい成長するかを調べています。

・土壌の分解能力調査班:Tバックを土に埋め、Tバックの内容物がどれくらいの速度で分解されるかを調べています。さらに、簡易なツルグレン装置を使い、土壌生物の調査を始めました。

土壌の分解能力調査班、シカによる食害調査班、毎木調査班ともに、データが集まってきました。

毎月、学校林に入り、土壌の分解能力調査、シカによる食害調査、毎木調査を行っています。

令和4年7月8日、再び、国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所関西支所の中尾 勝洋氏をお招きし、

調査方法や植物の同定方法を教えていただきました。

2022年6月11日(土)莵道高校科学部の生徒を対象に「宇治川魚類観察会」を行いました。

本校教員から観察・採集方法の説明後、塔の島で観察と釣りによる採集を行いました。

3時間ほどの採集で、コイ、フナ類、ブルーギルを確認し、ハゼ科の魚類がたくさん採集できました。

採集したハゼは科学部で詳細に調べた結果、国内外来種のヌマチチブであることが明らかになりました。

現在では宇治川で普通にみられる魚になったようです。

今年度(2022年度)も莵道高校2年生理系生物選択者を対象に、森林総合研究所との連携授業を開始しました。

第一回目(5/20)は、国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所関西支所の中尾 勝洋氏から

御講義をいただき、調査方法を御教授いただきました。

今年度は、土壌の分解能力調査シカによる食害調査を継続するとともに、毎木調査を行います。

令和3年度卒業生合格状況(現役生のみ)

国公立大学 34名

私立大学 698名(うち関関同立 76名)

短期大学 6名

専修各種学校 14名

主な国公立大学の合格者(国公立大学合計34名)

神戸大 2名

京都教育大 2名

京都府立大 5名

京都府立医科大 1名

京都市立芸術大 1名

大阪教育大 1名

大阪公立大 1名

滋賀大 1名

滋賀県立大 9名

奈良教育大 1名

奈良県立医科大 1名

千葉大 1名

福井大 1名

島根大 1名

鹿児島大 1名

琉球大 1名

福井県立大 1名

岡山県立大 1名

公立鳥取環境大 1名

高知工科大 1名

主な私立大学の合格者(私立大学合計698名)

同志社大学 12名

立命館大学 36名

関西学院大学 7名

関西大学 21名

龍谷大学 150名

京都産業大学 87名

近畿大学 28名

佛教大学 56名

同志社女子大学 15名

京都女子大学 9名

令和4年度入学生教育課程と令和4年度2,3年生の教育課程

34期生 合格状況(令和3年3月卒業 現役生のみ)

国公立大学 39名

私立大学 702名(うち関関同立 87名)

短期大学 11名

専修各種学校 36名

主な国公立大学の合格者(国公立大学 合計39名)

大阪大 1名

京都工芸繊維大 3名

京都教育大 2名

京都府立大 3名

京都府立医科大 1名

京都市立芸術大 1名

大阪府立大 1名

大阪市立大 1名

滋賀大 3名

滋賀医大 1名

滋賀県立大 5名

奈良女子大 1名

奈良教育大 1名

奈良県立大 3名

弘前大 1名

福島大 1名

静岡大 1名

三重大 1名

高知大 2名

長野県立大 1名

福井県立大 1名

敦賀市立看護大 1名

岡山県立大 1名

県立広島大 1名

高知工科大 1名

主な私立大学の合格者(私立大学合計702名)

同志社大学 13名

立命館大学 48名

関西学院大学 6名

関西大学 20名

近畿大学 24名

京都産業大学 61名

龍谷大学 108名

佛教大学 68名

同志社女子大学 10名

京都女子大学 6名

Copyright (C) Kyoto Prefectural Todoh Senior High School. All Rights Reserved.