須高Gallery

7月19日(火)高校生マイプロジェクト京都実行委員会の中田愛氏による講演&ワークショップ(福知山公立大学生深川春輝氏がサポート役)

7月8日(金)の授業が終わり、1学期を振り返るとともに、今後のプロジェクトをどのように動かしていくか、そもそも探究活動とは何か、探究活動を行う意義についてお話を伺いました。ワークショップは、2学期につなげていけるような振返りを促す内容をしてくださいました。2学期以降、新しい目標をつくって取り組めたらと思います。

7月8日(金)中高連携授業

蒲生野中学校2年生45名が本校に来校され、私たちの総合的な探究の時間の授業を見ていただきました。私たち生徒12名は、農牧学校資料館を解説する班、図書館を探究活動で使うための方法を説明する班、現在行っている探究活動の概要を説明する班に分かれて、説明を聞いてもらいました。中学生には、蒲生野地域が近代農業教育の聖地であり、歴史上とても重要な場所であることや、来年度中学3年生になった時に行う地域学習につなげてもらえるような内容をイメージして取組を紹介することができました。

発表した須高2年3組の感想(一部)

・今日、中学生に向けての説明会をして、私たちのグループは図書館の使い方について説明をしました。初めは話をしても分かってもらえるかなとか心配していたけど、中学生が思っていたより興味を持って聞いてくれたり、真剣に聞いてくれているというのが伝わってきて嬉しかったです。今回の説明会で少しでも初めて知ったことや新しい学びができてくれたらいいなと思いました。また、こういう機会は初めてでめっちゃ緊張したけど、3グループ目の時には緊張もほどけてきて、楽しく説明することができて、人前で話すことは普段あまりないから良い機会になりました。(^^)

・今日発表してみて思ったことは、図書館の使い方を教えるとみんな意外に最後本をたくさん見てみたり、探したりしていて、実践してくれたのはうれしかったです。話もよく聞いてくれたので、発表できてよかったです。誰が聞いても分かるように単純に説明するのは難しかったです。

・自分たちで一から考えて知らない人たちに発表するのは、時間がかかるし難しいことだなと感じました。時間通りにいかないこともあったんですけど、なんとかやり切れたので、そこが一番大切だなと思いました。

・今回の中高連携授業の活動の中で、自分たちで企画し、本番に挑むという貴重な体験ができた。反省点は、まず自分たちだけでの原稿の推敲が足りないという点だ。ほとんどの訂正が先生に指摘されてからだったため、もっと実用的な国語力とか見直しの力が必要だと感じた。また、発表の際には、3回目になると噛むことが非常に多くなった。長時間人前で話す力も大切になると考える。

・意外と臨機応変に動けました。明治時代の150円は現在でいくらでしょうという質問をして、答えを言ったとき、めちゃびっくりした反応をしてくれてうれしかったです。少し動きながら話してしまったりしたけど、ボードをみんなに見せたり、声掛けができました。ありがとうをしっかり言えてた中学生が誇らしかったです。

6月7日(火)4限 総合的な探究の時間 活動報告

今日の活動は以下の通りです。

・地歴甲子園挑戦班・・・引き続き、収集したカードの整理をして、今日はそれぞれのカードごとに見出しをつけて、章立てするところまでできました。また、かつて農林学校時代に九手神社で農業に関わるお祭りがおこなわれていたことがわかる記事があったため、一度九手神社を訪問して、過去に詳しい方にお話を聞けないか意見が出ていました。

・図書館リニューアル班・・・探究活動しやすいように参考となるパネルづくりを行いました。模造紙に書いてポップコーアに貼り付けるところまでできました。

・資料館解説班・・・資料館のそうじをしたり、これまでの先輩たちの活動をまとめるパネルを作りました。

・PR班・・・3つの活動班の内容を紹介するプレゼンテーションをするためのパワーポイント資料づくりを行いました。

5月17日(火)4限 授業の様子

資料館解説班とPR班

中高連携授業のリハーサルをいつにするか打合せ中です。

地歴甲子園挑戦班

放課後の時間を活用して、文献、新聞、記念誌などから蒲生野地域と農学校との関係が分かる情報をカードに書き留めていました。今日は、集めたカードをどうやって整理して章立てをしていくか検討中です。

資料館解説班とPR班

資料館解説班は、解説の際のセリフを打ち込んでいます。

PR班は、解説班が取り組むリハーサルイベントの企画書を作成中です。

放課後の活動 4月~開始

7月8日(金)中高連携授業の発表会に向けて、図書館で取り組んでいる様子です。資料館でも活動をしています。1週間に1~2回程度取り組んでいます。

令和4年度 総合的な探究の時間 2年3組 活動報告

4月19日(火)

昨年度に引き続き、今年度も農牧学校に関わる探究活動をすることになりました。

今年度の目標は、より広く地域の方に資料館の存在を知ってもらえるように活動をすることです。

今日から4つの班に分かれ、活動を始めました。

図書館リニューアル班は、探究活動をしやすくするには、図書館をどのようにリニューアルしたらよいかアイデアを出していく班です。今日は図書館司書から説明を聞きました。

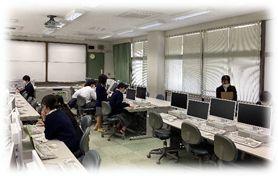

地歴甲子園挑戦班は、蒲生野における農業の歴史について調べるために、関連図書を図書館で閲覧しました。担当教員の説明を受けて、早速、資料を読んで情報を抜き出しました。

資料館解説班は、まずは資料について知ることから始めました。昔の資料なので難しいという声がありましたが、ワイワイしながら楽しそうに活動できました。

資料館PR班は、今日の活動報告を作るために各班の活動内容をまとめる取材を行いました。

図書館リニューアル班 地歴甲子園挑戦班とPR班 資料館解説班

1月、2月の活動報告と1年間の結果報告

2月17日(木)

① 翻訳班

須知高校と交信したアメリカの大学との内容を『京丹波学』第3号に掲載する

② ホームページ班

ホームページの更新、ブログ更新、総括を行った。

③ 展示リニューアル班

作品の展示・ポップ作りと貼り付け、パネルを増設し、中央の空間も展示資料を配置した。

④ 目録班

参考文献の目録を作るなど取り組めた。

記

2年3組では、総合的な探究の時間として、4月から、須知高校の御雇外国人であったウィード氏と農牧学校の歴史について深く探究してきました。各班に分かれ、さらに情報を集めることができました。ウィード氏が使っていた農具や教科書を始め各種資料が新たに加わって展示されています。普通科では、あまり校舎外での実習がなく、ウィード氏に関わる機会が少なかったですが、様々な探究活動を通じて、ウィード氏を身近に感じられました。研究発表会にも参加し、今後もさらなる情報の発信をしていきたいと思います。ご協力いただいた皆様、本当にありがとうございました。また何か情報があれば、須知高校までご連絡ください。農牧資料館(須知高校校舎内)が開館される際は、是非、お越しください。

【ウィード氏の名言】

""アメリカでは一つの葉を二つの葉にすることはとても名誉なことである。私は、蒲生野の地で、一枚の葉を二枚だけでなく百枚の葉にしていきたい。""

チャレンジすることの大切さを感じるウィードの名言""一葉を百葉に""を広めていきたいです。

京都フロンティア活動報告書

2月6日(日)に、府立高校生が探究学習の成果を披露する京都フロンティア校研究発表会がありました。各学校の生徒が自分たちの探究している内容をポスターにまとめてオンラインで発表が行われ、互いの発表内容について質問や意見を出し合い深めていきました。

今回の発表形態はポスターセッションで行われました。私達の発表を聴いてくださった他の学校や大人の方の意見をいただいて新たな課題発見に繋げることができました。この活動に対する感想は、大人の方や他の学校の生徒の質問にその場で答える力や色んな視点から物事を見る力がついたことです。他の人の発表を聞いて学ぶこともありました。

マイプロジェクトアワード活動報告

1月22日(土)に本校2年3組の代表生徒4名がマイプロジェクトアワードに参加しました。マイプロジェクトアワードとは、多様な参加者が集まる中で、社会を創造する「新しい学びの当たり前」を、共に作っていく場です。

そこで、須知高校は総合的な探究の時間で行っていることを『農牧資料館のリニューアルとウィードの謎の解明に向けての探究活動』というテーマで発表しました。

発表はリモートで行われましたが、約90校の参加があり、大勢の前での発表になりました。

参加者の感想として、

・他校の意見交流の中で活動の課題点や参考にしたいアイディアが見つかった。

・プロジェクトを発表して、緊張したけど楽しかった。

・大人の人たちの意見を聞ける貴重な機会をもらえて、違った視点から活動を考えることができた。

・人前で発表するのは苦手でしたが少し克服するができた。

という意見がありました。

普段経験できないようなことを体験できたことは、いい財産になったのではないかと思います。

11月18日(木) 2年3組 総合的な探究の時間 活動報告

本日は①マイプロジェクトアワードに応募するためのエントリー用紙の作成 ②農牧学校資料館を地域にアピールするためのアイデアづくり の二つに分かれて活動しました。

① みんなが事前に考えてきた意見や考えをもとにして、文章で分かりやすくまとめる編集作業をみんなで意見を出し合いながら進めました。

② 魅力と問題点を考えながら、分かりやすく資料館を伝える工夫をグループで出し合っています。パンフレットを作るとかケーブルテレビで紹介してもらうなどが挙がりました。今後もっとアイデアを出して実現に向けて取り組んでいきたいです。

10月28日(木)2年3組 総合的な探究の時間 活動報告

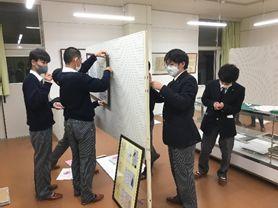

今日は、展示パネルの設置に全員で取り組みました。完成まではまだまだ時間がかかりそうです。新しく発見した農牧学校生徒資料、ウィード関連の新事実資料は11月中頃に仕上がる予定です。あとは、教科書の翻訳を入力し展示資料にする作業、展示順路など、よりわかりやすい展示にするための工夫、また、原物資料を展示するガラスケース内の整備などが残っています。

10月14,21日 2年3組 総合的な探究の時間 活動報告

① 和訳班...ウィードが使用していた教科書の翻訳を現在行っています。もう少しで完成予定です。しかし一文が非常に長いことや、単語の意味、代名詞、カンマなどの文脈を解読することに苦戦しています。今後は和訳内容を先生に添削していただき、農牧学校資料館に展示する予定です。

② 目録班...前回の続きである三日市の貯水池の場所を推定しています。前回よりも更に場所を絞ることが出来ました。只今現在の地図と昔使われていた地図を参考にして、場所を特定し、更に場所が確定次第、現地調査を行います。現在の案は1,花岡センター近辺 2,京丹波シティーホール近辺 3,丹波ひかり小学校近辺 4,うな良近辺 5,川の5つの案です。ご存じの方がいらっしゃいましたら、ぜひ学校にご連絡いただけたら嬉しいです!

③ ホームページ班...明治時代初期に食べられていた、牛乳を使った洋菓子の特徴やレシピを調べています。今後はレシピを基に調理していく予定です。あと、農具のページを制作しました。ぜひご覧ください。

④ 展示班...前回の続きである新情報の展示と資料館全体の通路の作成を行いました。以前お越しいただいた亀岡市文化資料館前館長黒川孝宏先生のアドバイスのもと、現在は農牧学校コーナーとウィードコーナーに分けて資料を見学できるように、目線にも気をつけて配置しています。今後も更に工夫を凝らして充実した資料館を目指していきます。ちなみに、今日は展示資料のキャプションに関連するポップ系の貼り紙と壁際の展示の一部配置が完了しました。11月中旬完成を目指しています。

9月30日(木)2年3組 総合的な探究の時間 活動報告

本日も①和訳班、②ホームページ班、③資料目録作成班、④展示班に別れて各班作業を行いました。

<本日の作業内容>

① 和訳班・ウィードが使っていた教科書の和訳(現在和訳している教科書はほぼ終わりかけ)

② ホームページ班・ホームページに載せる農具の説明の下書き

③ 目録班・ウィードが泳いでいた三日市の貯水池の場所調べ

④ 展示班・新情報の展示・資料館全体の通路の制作

写真は、頭を抱えながらも翻訳に挑んでいる様子、図書館での三日市調べです。三日市の場所はなんと、、、!資料館の展示リニューアルが完成したら、是非ご覧ください。

|

9月16日(木)2年3組 総合的な探究の時間 活動報告

2年3組は、蒲生野農学校(京都府農牧学校)についての探究学習をしています。目標は、農牧学校資料館のリニューアルです。現在の学習の内容は主に①農牧学校の御雇外国人であったとされているウィード(James Austin Weed)という人物の調査(アメリカの大学との連携)及びウィード使用教科書の一部翻訳作業②明治9年(1876)~同12年(1879)に農牧学校で使用されていたとされる農具の紹介やホームページのデジタル農牧学校資料館更新③農牧学校について研究された論文や本の資料目録作成、これまでの調査で入手した農牧学校関連資料目録の作成④資料館展示資料を項目ごとに分けての配置換えや新しいパネル作り

以上、4つの班に分かれて活動を行っています。

資料館展示資料の配置換え中

今後も引き続き学習を進めていきたいと思いますので、応援とご協力をよろしくお願いします。頑張ります!!!

農牧学校資料館

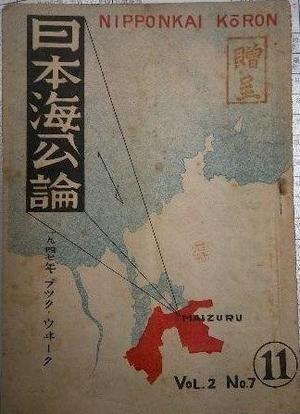

須知高校は昭和23年(1948)創立ですが、その前年、日本がまだGHQの占領統治下にあった時代、京都軍政部のアメリカ人イッシュ大尉が須知農林学校まで視察にやって来たときのこと。当時の石崎増雄先生(※)が、イッシュ大尉を前に明治初期の農牧学校について説明をされました。イッシュは深く感銘して、「農牧学校の跡地を是非公園化してほしい、当時使われていたウィードの教科書を保管する記念図書室を作ってほしい」とのべられたそうです(『日本海公論』昭和22年)。翌年、須知高校、と校名を変えてから二つの記念事業を進めようとされましたが、戦後の大変な時期とあって準備が困難だったようです。その後、須知高校30年目にあたる昭和56年(1976)の農牧学校100年記念以降、約10年間隔で顕彰活動が続き、学校跡地に碑文を建てるなど取り組まれてきましたが、本格的な公園化と記念図書室の実現はかないませんでした。ついに、平成29年(2017)の須知高校70年・農牧学校140年記念にあたり、教科書やその他関連資料を展示する農牧学校資料館を同窓会や地域の方々のご助力を得て創設し、開拓地の公園化を食品科学科公園管理コースによって推進、現在、ウィードの森、農牧の森といった形で公園化(史跡化)に向けた取組を継続しています。実は、須知高校発足当時の大きな目標だった開拓地の公園化と教科書の保管場所の設置は、今から三年前の記念式典でようやく実現することができたという新事実が分かりました。また、校歌第一番の「聴け高原に鐘は響く♪」の「高原の鐘」は本当に実在するのかどうか、これまでどこを探してもなかなか見つからなかったのですが、本館東側倉庫からついに発見されました。直径約30cmですが大変重く、どのように設置されていたか分からないです。昭和3年(1928)の銘があり、須知農学校時代のものだとわかりました。この鐘をいつまでどの場所でどのように使用されていたのか、ご存知の方がおられましたら是非とも学校まで連絡をお願いします。※選抜された農林学校生徒たちの滑空訓練を指導されていた先生です。