7月4日(金)に、5・6年、7~9年に薬物乱用防止教室を行いました。講師は、福知山警察署生活安全課人身安全・少年係スクールサポーターの鍋島様にお世話になりました。

薬物乱用とは、「薬物を社会のルールから外れた方法や目的で使うこと」を指し、たとえ1回であっても「乱用」になります。

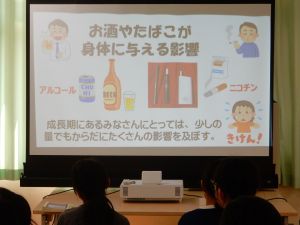

今回の薬物乱用防止教室では、「①子どもは、なぜお酒やたばこがだめなのか?/②違法薬物が近付いているって本当?/③違法薬物のやばいところ」について学習しました。さらに、5・6年のみ「もし、誘われたらどうするか?」ということも学びました。

たばこや酒が20歳からと法律で定められている理由は、また、やめられなくなるという危険性もはらんでいるからです。特にたばこは、薬物へのゲートウェイ(入口)となることが多いので、決して興味本位や誘いに乗るなどで始めたりしないようにということでした。

成長期にある未成年にとっては、少しの量であってもたくさんの影響を及ぼします。体も脳もどんどん成長するために働いている細胞が、栄養と一緒に悪い物質も取り込んで、成長するのを邪魔するのです。

違法薬物でなくても、お店で売られている薬や、医師・薬剤師が出す薬を決められた量よりたくさん一度に飲む「オーバードーズ」も大変危険であるということでした。

カフェインを大量に摂ることも、中枢神経系が過剰に刺激されて致死性不整脈を起こすかもしれないと教えていただきました。

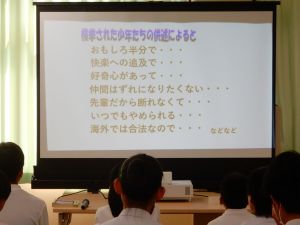

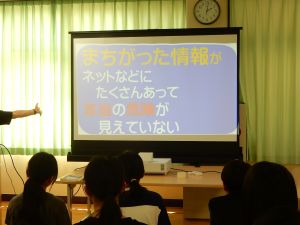

いよいよ違法薬物の話となりました。約5.4%の人が薬物(ほとんどが大麻)に誘われたことがあり、誘ってきたのは先輩や友達であるというデータがあり、皆驚きました。「危険な薬は、君たちの近くまで来ている!」と鍋島さんは言われました。自分のよく知っている人から、「みんなもやっているから。」「1回だけなら平気。」と薬物に誘われたら、なかなか断れません。さらに、インターネットには、「薬物は、酒やたばこより害は少ない。」「すぐやめられる。」などという間違った情報がたくさんあって、「本当の危険が見えていないことが危険なのだ」ということでした。

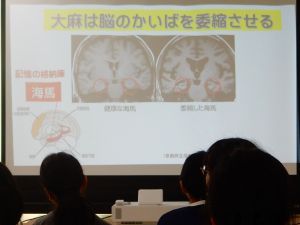

薬物乱用によって、脳の一部が萎縮してしまっている画像を見せていただきました。薬物による脳へのダメージは、たばことは比較にならないくらい大きなものです。しかも、壊れた脳細胞は、決して元に戻らないのです。

「大麻を認めている国がある。」という情報のみがピックアップされることがあります。確かに認めている国があります。が、どの国も、「体に影響がない。」「安全だ。」という理由で認めている訳ではありません。粗悪な大麻が出回ることで更なる健康被害を引き起こしたり、薬物購入のお金が反社会組織に流れたりするのを防ぐために国が管理しているのです。それぞれのお国事情によって大麻を認めざるを得ないというのが実情です。ですから、健康被害を抑えるために、「未成年への販売は、禁止。」「所持は、○グラムまで。」など、一定の条件を付けているのです。

大麻は、「ゲートウェイドラッグ」と言われ、薬物乱用への入口となることが多いのだそうです。高価な薬物を手に入れることが生活の中心となり、お金を得るために、闇バイトや詐欺、窃盗などの犯罪行為に走る危険性もあるのです。薬物乱用は、家族や大切な人を悲しませることにつながります。薬物は安全という嘘の情報にだまされないようにしてほしいと鍋島さんは強く言われました。

7~9年では、息子が大麻所持で逮捕された母親の手記を代表生徒が朗読しました。息子が常にイライラし出したり、記憶力が著しく低下したり、異常なほど水を飲むようになったりするなどの変化に気付いた母親は、薬物乱用を疑います。そして、ある日の夜、息子の部屋で乾燥した葉っぱの入ったビニール袋を見つけ、悩んだ末に自ら警察へ通報しました。「本当に息子の将来を思うなら、警察へ言うべきだ。」と。

結果、息子は、逮捕されました。その後、反省し、後悔もし、二度と手を出さないと裁判所で誓いました。しかしそれから、母親は、息子の様子が少しでも違うと「もしかして、また?」と思うようになってしまいました。「家族は、誰よりも分かり合えるはずなのに、自分の息子に対してこのような気持ちや不安を抱き続けなければならない関係になってしまったこと」に、大いに悩みました。そんな母親の心を思うと、いたたまれなくなりました。

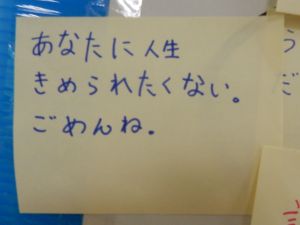

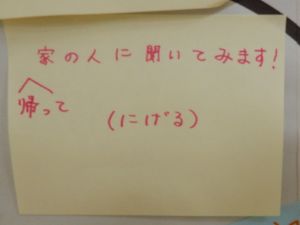

5・6年では、もし薬物使用に誘われたら、何と言って断るかを考えました。断り方のヒントは、「はっきり断る」「思っていること、感じていることを言う」のだということでした。子どもたちは、大きめの付箋に断りの言葉を書き、ホワイトボードにどんどん貼っていきました。あっという間に、ボードが付箋に埋め尽くされました。「あなたに人生を決められたくない。」「『帰って家の人に聞いてみます!』と言って逃げる。」など、感心する意見がたくさんありました。

「『逃げる』ということは、決して恥ずかしいことじゃない。」と鍋島さんは言われました。自分を守るための大切な手段なのだと。

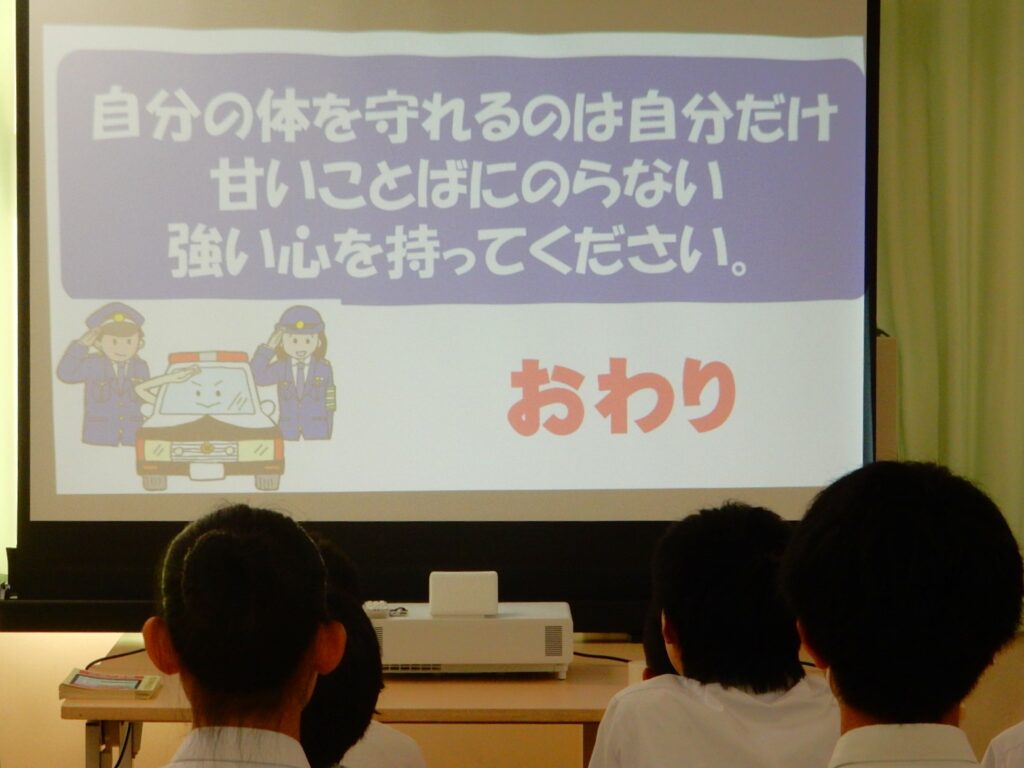

学習の結びに、鍋島さんは、今後の生活で大切にしてほしいこととして「自分の体を守れるのは、自分だけ。甘い言葉に乗らない強い心をもってください。」と仰いました。

それぞれの講座の最後には、代表児童・生徒がお礼の言葉を述べました。鍋島様、ありがとうございました。

もうすぐ夏休みです。善悪の判断がその時々によって揺らぐことがないような、ブレない強い心をもってほしいです。