5月28日(水)に、4年生が三和創造学習の一環で校外学習に出かけました。旧川合小学校内の養蚕に関する資料展示室で、これまでの学びをより深めるとともに、友渕すこやかサロンの皆様と養蚕についての交流をしました。

旧川合小学校では、養蚕資料展示室内で吉田地域講師から道具についての説明を受けました。蚕を飼うための蚕室を再現したコーナーがありました。そこには、蚕の入った蚕箔を収納する、蚕架という棚が2つ並んでいました。養蚕農家は、天井まで届きそうな蚕架と蚕架の間に給桑台と呼ばれる台を置き、その上で葉の交換などを行っていたそうです。

明治時代、生糸の輸出が増えて養蚕が盛んになってくると、農家の人たちの居住スペースを圧迫するほどに蚕架が増えていったといいます。そうなると、蚕架と蚕架の間にむしろを敷いて寝たという話もあります。では、その状況を体験してみましょう、ということで、4人の児童がむしろの上に寝転がりました。重ねられたむしろは、意外と柔らかく感じました。わらの切れ端が背中にたくさん付きました…。

蚕の繭は、全てが売り物になるとは限りません。売り物にならない繭は、工芸品や真綿など、様々に加工されました。

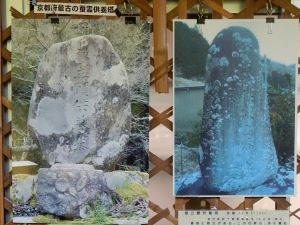

養蚕~製糸業は、蚕が成虫になる前にその命を終わらせ、繭から糸を紡ぐことによって成り立ちます。ですから、日本各地に蚕の供養塔が建てられました。福知山に近い所では、船井郡京丹波町の明隆寺にあります。

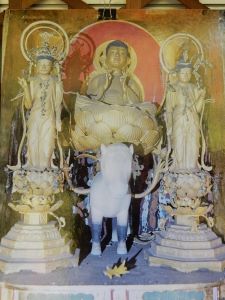

同じく京丹波町にある阿上三所神社には、馬鳴菩薩像が安置されています。馬鳴菩薩は、貧しい人々に衣服を施す菩薩(悟りを開いた「如来」に次ぐ仏が「菩薩」。まだ修行中。)で、養蚕守護・機織りの神仏とされています。馬に乗る六臂(6本の腕)の菩薩が、糸枠や糸、秤、火炎といった、養蚕に関連するものなどを手に持った姿で表現されることが多いです。阿上三所神社の馬鳴菩薩像は、菩薩でありながら、悟りを開いた如来のような姿で、2体の菩薩を伴った「三尊像」で表現されています。

旧川合小学校を後にし、4年一行は、友渕の古民家たん丹というカフェに向かいました。このお店は、古民家をそのまま使っているため、かつて養蚕を行っていた頃の遺構を多く残しています。畳を上げ、床板を外すと、大きな炉がありました。蚕室の暖を取るための床下暖房装置です。これがあることで、年間を通して蚕を孵化させることができました。中には、年5回も孵化させていた農家があったというから驚きです。

天井を見上げると、中央と四隅の天井板が開けられるようになっていました。炭火の煙を逃がすためであろうということでしたが、ひょっとしたら、天井裏にも蚕室があり、暖房の熱を天井裏に送るためだったのかもしれないとのことでした。

この日は、友渕すこやかサロンの皆様にお越しいただき、子どもたちと養蚕にまつわる交流をお世話になりました。子どもたちは、今年蚕を育てて、全ての蚕を繭にすることができたという自信(?)をもって、その経験を話しました。サロンの皆様は、幼少の頃に養蚕に携わっていた方がほとんどで、その経験談を聞かせていただきました。毎朝5時に起きて桑の葉を取りに行き、古い葉と交換するのが登校前の日課であったという方がおられました。また、蚕の姿を見るのが久し振りで、懐かしそうに手の平に乗せておられる方もおられました。

養蚕を通して多くの方と話ができ、とても有意義な時間を過ごすことができました。古民家たん丹の栖原様、友渕すこやかサロンの皆様、福知山市社会福祉協議会三和支所の横田様、吉田先生、ありがとうございました。