4月28日(月)の8年大原探訪の続編です。

産屋での学習を終え、再び川合川を渡ると、すぐに旅籠あぶらやがありました。なぜ「あぶらや」という名前なのかというと、かつて椿油商人の店舗兼住まいだったからだそうです。現オーナーが日本家屋を探していたところ、むき出しの太い梁、囲炉裏端、いい感じに苔の生えた日本庭園と、正にぴったりくる物件だったのです。長年手つかずだった庭は、オーナーが少しずつ手を加えて完成させたそうです。今では四季折々違った姿を見せる、宿泊客から人気の庭だそうです。

京都市内にも、町家と呼ばれる日本家屋が多く残っています。しかし、京都は、人口が多く家が密集する地域なので、火災が起こることを前提に、余り頑健に造られていないとのことでした。だから、大原の重厚感のあるしっかりとした家の造りを見ておき、京都に行ったときに比べてみてほしいと吉田地域講師が言われました。

家の中に、小学1年国語科で学習する『たぬきの糸車』に出てくるような糸車を見つけた生徒がいました。そうした古い物も残していることが、宿泊客へのおもてなしにつながっているのだと思いました。

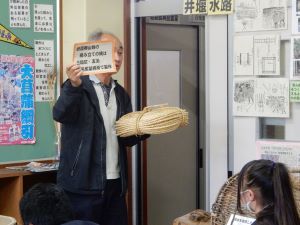

最後に、旧川合小学校へ行き、稲作に関する資料室に入りました。所狭しと展示されている資料の中に、今年3月に卒業した生徒が5年時に書いた、稲作体験の振り返りが掲示されていました。そこには、「やっと食べれる!!本当に長かった!!2月15日ついに約1年間育ててきた『お米』を食べることになりました。」と喜びを爆発させている様子が見て取れました。田植え、稲刈り、脱穀、精米と、米作りに関わって多くの体験をしたからこそ、「やっと食べれる!!」につながったのだと思いました。

京都は、かつて日本の首都でした。私たちが住む丹波地方は、首都に近いことから、首都からのニーズに合った商品を作れる職人が、その技を供給してきました。その一つが祇園祭で山鉾を組み上げるための縄です。友渕の田尻製縄所で作られる縄は、祭りの期間中、山鉾をガッチリ支え続ける強さをもっています。正に「丹波の文化が京都の文化を支えてきた」と言えるのです。

多くの学びを支えてくださった皆様、ありがとうございました。大変有意義な校外学習となりました。京都へ行った折には、今回の学習を大いに生かしたいです。