4月28日(月)に、8年生が大原地区へ出かけました。5月15日(木)の京都市での校外学習に向けた事前学習であり、京都と三和の関わりを理解することが目的でした。

今回のコースは、①大原神社→②産屋→③旅籠あぶらや→④リバース647かわい承学校(旧川合小学校)でした。

まず、大原神社に行きました。大原神社は、安産の神として広く知られています。林宮司が集められた、お産に関する貴重な資料が納められている「産育習俗資料室」を見学しました。

医学が未発達の江戸時代は、子どもが若くして亡くなることが多かったことから、明治期に西洋医学を取り入れて産育を推奨したという経緯があります。絵や双六、子どもの人形など、考えつくあらゆるもので産育を行っていたことが分かりました。子どもの健やかな成長は、国にとっても大事であったことが見て取れました。

大原神社の創建は、仁寿2(852)年と伝えられています。平安京から北西の方角にあり、都を守っていると言われています。伊邪那美命、天照大神、月読命が祭神となっています。『古事記』によると、祭神である伊邪那美命は、伊邪那岐命と共に天下万民を生み出したので、安産と五穀豊穣の象徴として崇められてきました。現在も、安産と子どもの健康を願って、多くの人が大原神社を訪れるのは、そのためです。

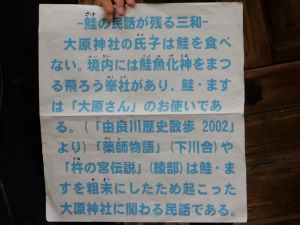

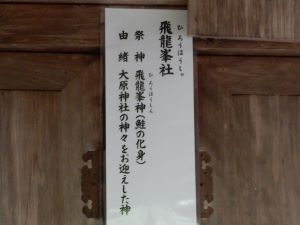

大原神社の末社、飛瀧峯社に立ち寄りました。ここには、大原神社をこの地に迎えた神である鮭の化身・飛瀧峯神が祀られています。吉田地域講師から、鮭を粗末にしたために神の怒りに触れたという『杵の宮伝説』の話をしていただきました。

大原神社の社殿には、見事な彫刻が施されています。これは、北近畿を中心に活躍した彫刻師集団、「中井権次一統」によるもので、菟原下一の梅田神社にも同様の彫刻を見ることができます。生徒たちは、その緻密な彫刻に感心していました。

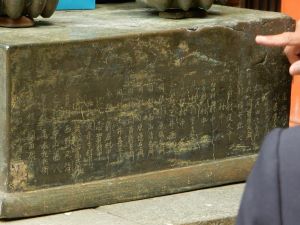

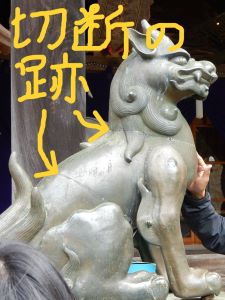

社殿を守護する狛犬は、多くの寄付によって造られたものであることが、狛犬の足下に記されていました。また、狛犬は、戦時中に金属として拠出され、切断された線が痛々しく残っていました。鉄ではなく、青銅製であったことから、修復され、元の場所に戻ることができたのだということです。

大原神社には、絵馬殿があり、見事な茅葺きの屋根が特徴的です。これらを含む地域の景観が守られていることについて理解し、京都市内の寺社の景観との比較学習につなげるようにと、吉田講師は言われました。

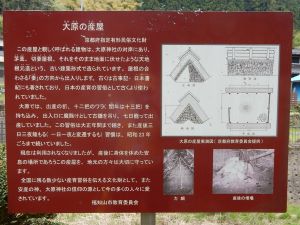

川合川に架かる産屋橋を渡り、産屋へ向かいました。既に述べたように、昔は、子どもが早くに亡くなることが多かったので、何とか神に守ってもらおうと、妊婦が産屋で出産をしたのだということです。12把の藁を持ち込み、魔除けの古鎌を入り口に吊し、7日籠もって出産したのだそうです。しかし、時代とともにその風習は変化し、出産後の夫婦と赤子が産屋で一日一夜を過ごすという風になっていったそうです。最後に産屋を使われたという片山さんに話を聞きました。片山さんが生まれたのは、1月の大雪の日でした。そんな中、お父様とお母様は、藪の茂る川合川を渡り、産屋へと来られたそうです。生まれたばかりの片山さんは、もちろんその時のことは覚えておられませんが、幾度となくその時の話をお母様から聞かれたのだそうです。

生徒たちは、出産に対する考え方の違いについて、興味深く話を聞いていました。

学習は、旅籠あぶらや、旧川合小学校へと続きますが、その話は後日掲載します。