1月27日(月)に、6年生が三和・福知山の戦中・戦後のゆかりの地を巡りました。「アジア・太平洋戦争末期における三和・福知山の学童疎開、工場疎開の状況を知る。/戦後の日本国憲法制定の経過を第47代内閣総理大臣・芦田均の事績から学ぶ。」というのが、今回の学習のねらいでした。

学習のコースは、①廣雲寺→②日新地域公民館西駐車場→③海軍福知山航空基地跡→④福知山市芦田均記念館でした。

初めに、芦渕の廣雲寺へ行きました。アジア・太平洋戦争末期、連合軍の空襲が行われるようになると、都市部の児童生徒の疎開が始まりました。昭和19(1944)年9月から、廣雲寺には、大阪から来た学童疎開の5・6年女子が寝泊まりしていました。終戦時に国民学校5年生だったという村井さんから、境内にある椿の木でかくれんぼをしたり、菩提樹に設けられたブランコで遊んだりしたという話を聞かせていただきました。夕暮れ時になると皆石段に座り、父母が迎えに来てくれないかと思いながら大阪の方を眺めていたといいます。

菩提樹の下には、平成11(1999)年5月に贈られた「念々像」があります。防空頭巾を被り、もんぺ、わら草履を履いてさつまいもを抱える姿をしています。戦時中にアメリカ軍が使用した焼夷弾から身を守るため、髪を束ねて頭巾で覆い、動きやすいもんぺを履いているのだと吉田地域講師から教えてもらいました。

最後に村井さんが、「争いのない暮らしができたらよい。みんな仲よくしてほしい。」と仰っていました。

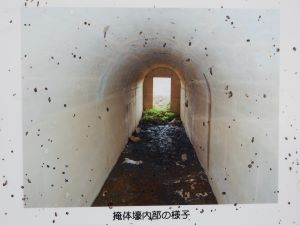

一行は、海軍福知山航空基地の遺構を訪ねました。日新地域公民館西駐車場には、石原飛行場にあった掩体壕の一部が移転されています。掩体壕とは、飛行機を爆撃などから守るための格納庫です。しかし、日新地域公民館にある掩体壕は、分厚いコンクリートで造られていますが、飛行機を格納できるほどの大きさはありません。ですから、飛行訓練をする搭乗員や飛行場建設工事をしている人たちが、敵機から身を守るために造られたものであるとされています。

せっかくの機会なので、くぐってみる児童が何人かいました。出入り口は、意外と狭かったです。

続いて、バスで「海軍福知山航空基地跡」と書かれた看板のある掩体壕モニュメントまで移動しました。ここは、広域農道から南へ入った農地の中にあります。石原、戸田、土地区で、現在広域農道となっている道路とその周辺の農地は、戦時中、幅50m、長さ1700mの滑走路でした。滑走路につながる誘導路には、掩体壕が30基ほど造られていました。これらの掩体壕から滑走路まで、誘導路の上を人力で飛行機を運んでいたとのことです。近くの山には、飛行場を守るための高射砲が設置されていたといいますから、農道周辺は、現在と大きく異なる姿をしていました。

最後に訪れたのは、中六人部の宮地区にある福知山市芦田均記念館です。ここは、平成14(2002)年に、第47代内閣総理大臣・芦田均の足跡をたどる施設として、芦田の生家を改築して開館した記念館です。ここで、館内の動画資料や展示史料、記念館の大槻さんや吉田地域講師の説明から、芦田均の事績をたどることができました。

芦田均は、明治20(1887)年に、天田郡中六人部村に生まれ、長じて外交官となります。大陸に進出し、国際的に孤立していく日本に危機感を抱き、昭和7(1932)年に衆議院議員選挙に立候補して当選し、国会議員となりました。戦前は、戦争へ進みゆく日本を押しとどめようと努めました。終戦後の昭和20(1945)年幣原喜重郎内閣の厚生大臣となり、いち早く憲法改正の重要性を指摘しました。

昭和21(1946)年衆議院憲法改正委員会委員長となり、日本国憲法制定に関わりました。憲法のGHQ案に対して、芦田を委員長とする小委員会が修正を加えたことから、「芦田修正」と言われているものがあります。その修正とは、第9条第1項に「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し」と、第2項に「前項の目的を達するため」を追加したことです。これによって、現在の第9条が完成しました。芦田は、昭和32(1957)年の憲法調査会で、「『前項の目的を達するため』を挿入することによって、原案では無条件に戦力を保持しないとあったものが、一定の条件の下に武力を持たないということになります。日本は、無条件に武力を捨てるのではないということは明白であります。そうするとこの修正によって、原案は本質的に影響されるのであって、したがって、この修正があっても第9条の内容には変化がないという議論は、明らかに誤りであります。」と述べています。

芦田は、昭和22(1947)年片山哲内閣の副総理兼外務大臣となり、翌昭和23(1948)年片山内閣総辞職後、ついに第47代内閣総理大臣(兼外務大臣)となりました。芦田内閣は、占領下という困難な状況の下、戦後日本の復興のために、行政組織関連法案、治安関連法案など、重要法案を次々と成立させていったのでした。

最後に、記念館の大槻さんが、「小学校や中学校の友達関係は、ずっと続いていくので大切にしてほしいです。記念館は、入館無料なので、いつでも来てください。ピアノもあるので、是非弾いてみてください。」と仰いました。

今年は、「昭和100年」、つまり、戦後80年の年です。戦争を知る方がどんどん少なくなってきていますが、よく学ぶには、当事者の方のお話を聞いたり、貴重な史料に直接触れたりすることが大切だと改めて感じました。

お世話になった皆様、ありがとうございました。