11月14日(木)に、8年生がニワトリの解剖の様子を観察しました。今回の解剖は、担当教師による演示を生徒が観察するという形で行いました。

事前に、私たちが命を頂いて生きているということ、命から大切なことを学ぶので真剣に学んでほしいということを担当者が話しました。生徒たちは、いつも以上に真剣に学習に向かっていました。

筋肉が剥がされ、内臓が露出し、消化器官が取り出され、その内容物の臭いを嗅いでも、生徒たちは誰一人ニワトリから目を背けることなく、見入っていました。

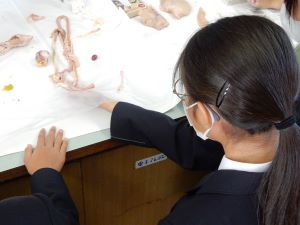

ビニール・シート越しではありましたが、様々な臓器に触れて、その特徴を調べていました。授業が終わった後に、薄手の手袋をしてダイレクトな感触を確かめようとする生徒もいました。その意欲的な姿勢に感心しました。

命がいかにして維持されているのか、体の構造を実際に目で見て、時に実際に触れながら学ぶことができました。生徒たちは皆、この授業のために命を捧げてくれたニワトリに感謝をして、理科室を後にしました。

※ ここからは、ニワトリの解剖のアップが続きます。苦手な方は、閲覧をお控えください。

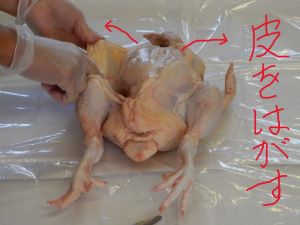

最初に、胸の皮を剥がすと、大きな大胸筋が現れました。大胸筋を切開すると、その下の小胸筋(笹身と呼ばれる部位)が確認できました。

.jpg)

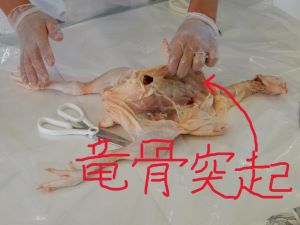

鳥類の胸には、翼を羽ばたかせるための大胸筋、小胸筋などを支える竜骨突起と呼ばれる骨があります。空を飛べないニワトリにも、大きな竜骨突起があるのが分かりました。

竜骨突起を切除し、胸骨、肋骨を切っていきました。

肋骨の下にある臓器が確認できました。心臓、肝臓、胆嚢、脾臓、脂肪体(その下に腸がある)です。それらを順に切除して、観察しました。

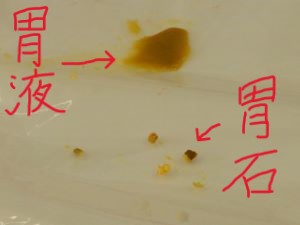

ニワトリの消化器官は、伸ばすと約2mありました。大腸を押すと、中から糞が出てきました。胃(後胃)の中には、胃液に混じって胃石が出てきました。くちばしに歯を持たないニワトリなどの胃(後胃)は、筋胃とも砂嚢とも呼ばれています。内部は厚い筋肉の壁で、やすりのようにザラザラしているのだそうです。胃が収縮して食べ物をすりつぶしているのですが、ほとんどの鳥の胃には砂や小石が入っています。この砂や小石が胃石で、食べ物を細かく砕くのを助けているのです。

肺を切除して観察します。肺は、呼吸をする際に伸縮するので、触るとフワフワした感触がありました。

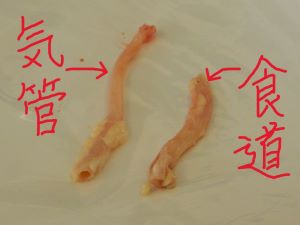

気管と食道は、役割が異なるので、その構造も大きく異なっています。空気を出し入れする気管は、固く変形しにくい管です。それに対し、いろいろな大きさの食物を通す食道は、伸縮性、弾力性があることが分かりました。

本当に貴重な学習をすることができました。改めて、ニワトリにありがとうと言いたいです。