学期に入り、各学年、書き初めがろう下に掲示されています。

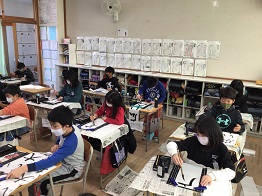

どの学年も、冬休みに家庭で練習してきた字を、学校で清書しました。

1・2年生は鉛筆やフェルトペンでの習字になりますが、

3年生以上は墨を使って、習字を書きます。

書き初めは平安時代の宮中行事が起源で、元日の朝に初めて汲んだ水(若水)で墨をすり、

新年の縁起のよい方角(恵方)に向かって祝賀や詩歌を書いていたことに由来するようです。

その後、江戸時代に寺子屋が普及したことにより庶民の教育水準が高まったことで、

広く親しまれるようになったと言われています。

現在でも、宮中では「吉書初め(きっちょはじめ)」や「筆はじめ」などの名前で書き初めが行われているようです。

日本独自の文化で、お正月の風物詩として続いているのですね。

学年が上がると、お題となる字も複雑になり、文字数も多くなっていきます。

「一発でうまく書けた!」と喜んでいる人もいますが、

多くの人は「せっかくこの字うまく書けたのに、こっちの字は失敗した!」など、

なかなか苦戦している様子で、自分の納得のいくまで練習している人もいました。

ようやく書けた清書はろうかに貼り出されます。

下の学年のみんなは高学年の書き初めを見て「めっちゃうまい!」と驚いていました。

冬休みの練習の成果が出たのではないでしょうか!

家庭での書き初めの宿題については、保護者のみなさまにご協力いただいた部分も多いと思います。

ありがとうございました。

子どもたちはみな、気持ちを整え、書き初めに取り組むことができていました!